Album mit Porträtsilhouetten aus dem Nachlass der Familie Schallhammer

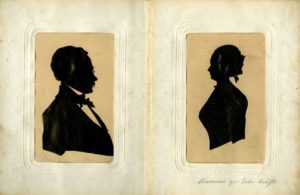

Das Album aus dem Nachlass der Salzburger Bürgersfamilie von Schallhammer enthält 12 Porträtsilhouetten, die Mitglieder der Familie aus drei Generationen des 19. Jahrhunderts darstellen. Die Anordnung der Abbildungen beginnend mit Johann B. von Schallhammer (1811-1877, Album/Silhouette Nr. 1, s. Abb.), seiner Frau Antonia, geborene Ecker-Kräfft (1822-1902, Silhouette Nr. 2, s. Abb.), und ihrem einzigen Sohn Friedrich (1846-1905, Silhouette Nr. 3) sowie weiteren Verwandten ersten und zweiten Grades lässt darauf schließen, dass sich das Album ursprünglich im Besitz dieses Familienzweigs befunden hat. Die letztgenannten Silhouetten zeigen den Bruder des Familienoberhaupts, die gemeinsamen Eltern sowie eine Tante und drei Onkeln. Die abgebildeten Personen sind Repräsentanten jener Zeit des Umbruchs, die durch zahlreiche Herrschaftswechsel in Folge der Napoleonischen Kriege bis zur endgültigen Angliederung Salzburgs an die Habsburger Monarchie im Jahr 1816 gekennzeichnet ist. Aus kulturgeschichtlicher Perspektive manifestiert sich in dem Album die Begeisterung des Bürgertums für die Kunst des Schattenrisses, im Speziellen der Porträtsilhouette, im 19. Jahrhundert.

Die Schallhammer – Eine Salzburger Beamtenfamilie

Nach dem ältesten urkundlich greifbaren Mitglied, Sebastian Wolfgang Schallhammer, geb. 1619, liegen die geografischen Wurzeln der Familie vermutlich in der Gegend um Mattsee und Neumarkt. Waren bislang hauptsächlich das Wirts- und Brauereigewerbe bestimmend für den beruflichen Erfolg gewesen, so legte Georg Schallhammer (1641-1710) als Verwalter und Inspektor der erzbischöflichen Hauptmessinghandlung den Grundstein für die spätere Beamtendynastie in Salzburg.[1]

Obwohl in der Folgezeit auch die Familie Schallhammer von der damaligen Kindersterblichkeit in hohem Ausmaß betroffen war und darüber hinaus zahlreiche Nachkommen in den nächsten beiden Generationen einen geistlichen Beruf ergriffen, konnten die erfolgreichen Karrieren im erzbischöflichen Beamtentum fortgesetzt werden. Einen Höhepunkt stellte die Ernennung des Franz Martin von Schallhammer (1678-1746) zum Truchsess dar. Er hatte sich zuvor nicht nur in direkter Nachfolge seines Vaters in seinem Amt in der Hauptmessinghandlung behauptet, sondern war auch aufgrund seiner Verdienste und der seiner Vorfahren im Jahr 1727 in den Reichsritterstand erhoben worden.[2]

Sein Sohn Johann Anton Georg von Schallhammer (1734-1794) stieg in den Kreis der Hofräte auf und lehrte zudem an der Universität Salzburg als Professor der Institutionen. Die zunächst kaufmännisch akzentuierten, mit Titeln verbundenen Dienste für eine erzbischöfliche Regierung verlagerten sich damit nach zwei Generationen auf die juristische Schiene. Johann Anton Georg von Schallhammer, der die Wichtigkeit eines Studiums der Rechte für eine erfolgreiche Beamtenlaufbahn erkannte, bestand – nicht immer ohne Widerstand von Seite der Betroffenen – nachdrücklich auf einer entsprechenden Ausbildung für seine Söhne Anton jun. (1760-1838, Silhouette Nr. 5), Alois (1769-1795, Silhouette Nr. 8) und Franz Ludwig (1774-1831, Silhouette Nr. 7).[3]

Mit dem Ende des Erzbistums Salzburg 1803 fiel zwar mancher Vorteil für ein bereits etabliertes Beamtentum weg, wie er etwa in einer Fürsorgepflicht des Erzbischofs für seine Beamten bestanden hatte, doch das machte sich zunächst nicht negativ bemerkbar, denn in der unmittelbar nachfolgenden kurfürstlichen Ära unter Großherzog Ferdinand III. von Toskana wurde der Beamtenapparat sogar noch ausgebaut. Durch die Umwälzungen nach 1805 hatten die einheimischen Staatsdiener jedoch sehr bald mit Beamtenabbau, geringerer Entlohnung und Verdrängung durch österreichische und bayerische Konkurrenten zu kämpfen.[4]

Anton von Schallhammer jun. blieb als Advokat wie seine Vorfahren im Umfeld des Staates tätig, übte seinen Beruf jetzt allerdings auch öffentlich aus. Durch sein Amt im Regierungsbereich sah sich Bruder Franz Ludwig von Schallhammer im besonderen Maße mit den zahlreichen Herrschaftswechseln konfrontiert. Er hatte aufgrund seiner Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten und seiner Flexibilität jedoch keine Einbrüche in seinem beruflichen Werdegang zu verzeichnen. So folgte er Kurfürst Ferdinand III. in seinen neuen Herrschaftsbereich nach Würzburg und kehrte schließlich nach Ende der bayerischen Herrschaft über Salzburg als habsburgischer Beamter in seine Heimatstadt zurück, bevor er bis zu seinem Tod als Referent in der Allgemeinen Hofkammer in Wien tätig war. Deutlicher bekam Sigmund von Mölk (1758-1840, Silhouette Nr. 12), der mit einer der vier Schallhammertöchter verheiratet war, die Neuordnung der Machtverhältnisse zu spüren, als er 1806 bei der Eingliederung der Salzburgischen Einheiten in die Habsburger Armee seinen Platz auf der Beförderungsliste einbüßte und hinter jüngere Kameraden zurückgestuft wurde.[5]

Seine Hochzeit mit Theresia von Schallhammer (1776-1837, Silhouette Nr. 11) steht für eine jener vorteilhaften Verbindungen des Hauses Schallhammer mit renommierten Salzburger Familien, die nicht nur dem gesellschaftlichen Ansehen zuträglich waren, sondern auch die Entstehung von Netzwerken förderten, welche sich auf die Karrieren der Familienmitglieder nur positiv auswirken konnten. Zu nennen ist in diesem Kontext außerdem die Vermählung der Barbara Katharina von Schallhammer (1763-1824) mit Franz Thaddäus von Kleimayrn (1733-1805), u.a. Präsident der Obersten Justizstelle und Verfasser der „Iuvavia“, einem umfassenden Werk zur Staats- und Kirchengeschichte Salzburgs. Auch die Verbindung des Friedrich Ritter von Hartmann (1773-1844), einem einflussreichen Beamten im Umfeld der großherzoglichen Verwaltung in Salzburg und Würzburg, mit Anna von Schallhammer (1779-1857) begünstigte das berufliche Fortkommen besonders des bereits erwähnten Franz von Schallhammer. Von den hier Genannten enthält das Album bis auf Letzteren und das Ehepaar Mölk keine Konterfeis. Mit zwei Porträts – als junge Frau (Album/Silhouette Nr. 6) und im Alter (Silhouette Nr. 10) – ist hingegen Theresia von Weyrother (1773-1853), die Mutter des vermutlichen Albumbesitzers, vertreten. Als Tochter des hochfürstlichen Oberbereiters und Gestütsinspektors in Salzburg, dessen Familie über mehrere Generationen hinweg leitende Funktionen in der Spanischen Hofreitschule in Wien inne hatte, trug auch sie mit zum sozialen Ansehen der Familie bei. Die Ehe ihrer Schwägerin Josefa von Schallhammer (1772-1820, Silhouette Nr. 9) mit Bernhard Ansmann, einem Friedensrichter in Neustadt, war vom Prestige her nicht so hochrangig wie die übrigen Verbindungen der Frauen aus dem Hause Schallhammer in dieser Generation, entsprach jedoch dem juristischen Umfeld und Beamtenmilieu, in dem sich die Familie bewegte.[6]

Für die nachfolgende Generation, die Generation um Johann B. von Schallhammer, verschlechterten sich die Aussichten, in Salzburg eine erfolgreiche Beamtenkarriere zu absolvieren, nachhaltig. Wesentliche Ursachen waren die Schließung der Universität, wodurch eine notwendige juristische Ausbildung für finanziell schlechter gestellte Familien schwieriger wurde, und der Verlust der Funktion als Residenzstadt. Mit der endgültigen Besitznahme Salzburgs durch Kaiser Franz im Jahr 1816 wurden sämtliche wichtigen Ämter der Stadt in die Hauptstadt des übergeordneten Kronlandes nach Linz transferiert. Für einen zukünftigen Beamten bedeutete das in Konsequenz, entweder einen höheren Abschluss an einer auswärtigen Universität zu erlangen oder einen Beruf zu wählen, für den der Besuch des Lyceums ausreichend war. Johann B. von Schallhammer wählte den zweiten Weg und trat nach einem Praktikum bei der Post in Salzburg schließlich als Postoffizial in den Staatsdienst ein. Diese Berufswahl markierte den Beginn einer Wende hinsichtlich der Beamtenkarrieren der Familie Schallhammer, denn auch nachfolgende Generationen blieben als Postoffiziale bzw. Postdirektoren zwar dem Staatsdienst verhaftet, allerdings im Vergleich zu den Vorfahren statusmäßig etwas abgestuft.[7]

Eine weitere Möglichkeit, sich unter den veränderten Bedingungen in Salzburg beruflich zu behaupten, stellte das Einschlagen einer militärischen Laufbahn dar, wofür sich Anton von Schallhammer (1800-1868, Silhouette Nr. 4) bereits in sehr jungen Jahren entschieden hatte. Während seiner aktiven Militärzeit nur selten in Salzburg kehrte er nach seiner Pensionierung endgültig in seine Heimatstadt zurück, wo er zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für Salzburg Landeskunde gehörte, sich im Museum Carolino Augusteum engagierte und zahlreiche historische Abhandlungen zu diversen Themen verfasste.[8] Seine Korrespondenz, Erinnerungen, militärische Aufzeichnungen und Reiseberichte bilden einen wesentlichen Bestandteil des Schallhammer’schen Nachlasses[9].

So wie Johann B. von Schallhammer – seine beruflichen Stationen waren Triest, Wiener Neustadt, Brixen, Brünn, Ödenburg und Wien – hielten sich die Mitglieder der Familie aus den nächsten beiden Generationen aufgrund ihrer Verbindung mit dem Beamtentum bzw. dem Militär meist einen Großteil ihres Lebens außerhalb Salzburgs auf, aber für fast alle wurde die Stadt, sei es nun von Berufs wegen oder im Ruhestand, zu bestimmter Zeit wieder Mittelpunkt in einem ihrer Lebensabschnitte. Nach dem Tod des letzten männlichen Familienmitglieds, Bundessteuerdirektor Ernst Schallhammer, wurde der zwei Archivkartons umfassende Nachlass im Jahr 1945 dem Salzburger Landesarchiv übergeben.[10]

Ein Familienalbum à la Silhouette

Porträtsilhouetten, die Schattenbilder des Profils eines Menschen, haben im Vergleich zur Schattenkunst an sich, die im asiatischen Raum Jahrhunderte bevor sie in Europa heimisch wurde, entstanden ist, eine relativ junge Geschichte. Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts schuf die immer populärer werdende Kunst des Silhouettierens, d.h. der Darstellung von Personen, aber auch von Tieren, Blumen, Ornamenten und Ähnlichem in ihren schattenhaften Umrissen, die Voraussetzungen, um naturgetreue und somit reale Gesichtszüge wiedergebende Abbildungen zu schaffen.[11]

Als Ursache für die weite Verbreitung dieser Kunstform sind mehrere Einflüsse feststellbar: War es zunächst zur Zeit der Aufklärung das neu aufkommende Interesse an der Antike, deren Schattenkunst, beispielsweise auf Vasen, die Begeisterung für das Silhouettieren entfachte, so ist in der entstehenden bürgerlichen Freundschaftskultur und dem Geniekult ein weiterer wichtiger Impuls zu sehen. Es wurde üblich, Silhouettenporträts von Freunden und von bedeutenden Persönlichkeiten besonders aus dem Bereich der Literatur und Philosophie in eigens dafür angelegten Alben zu sammeln. Umfangreiche Musterbände mit typischen Abbildungen zu Studienzwecken auch für eine breitere Öffentlichkeit entstanden darüber hinaus im Anschluss an die bereits damals umstrittenen, jedoch heftig diskutierten Theorien Johann Caspar Lavaters (1741-1801) zur „Physiognomik“, wonach man angeblich von körperlich auffälligen Merkmalen Rückschlüsse auf die Charaktereigenschaften eines Menschen ziehen konnte.[12]

Einen weiteren wesentlichen Aspekt für eine ausgesprochene „Silhouettenmanie“ zwischen 1760 und 1840 bildete die Tatsache, dass im Zeitalter der Verbürgerlichung der Kunst die Porträtsilhouette eine willkommene Alternative zu den gemalten Miniaturporträts darstellte, die sich in der Regel nur wohlhabendere Gesellschaftsschichten leisten konnten. Der Beigeschmack des Billigen und Minderwertigen, der Silhouetten ursprünglich anhaftete, war in der Zwischenzeit längst verschwunden. Verblasst war die Herleitung des Begriffs für diese Kunstform vom Namen des französischen Generalkontrolleurs der Finanzen Étienne de Silhouette (1709-1767), der sich durch seine rigorosen Sparmaßnahmen selbst bei den Reichen des Landes verhasst machte, weil sie sich dadurch nur noch als ‚Schatten‘ ihrer selbst fühlten.[13] Das Attribut „a lá Silhouette“ für alle Produkte, die als billiger Ersatz die teureren Varianten auch im Bereich der Kunst ablösen sollten, wie es der Staatsbeamte, der persönlich eine Vorliebe für Schattenrisse hatte, in seinem Sparprogramm anregte, war in diesem Sinn nicht mehr in Gebrauch. Ganz im Gegenteil erfreute sich die Silhouette in der Folgezeit meist großer Beliebtheit, etwa in der nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon entstandenen studentischen Mode derartige meist in mehreren Exemplaren angefertigten Porträts an verschiedene Freunde zu verschenken.[14]

Zur Herstellung von Schattenrissen kamen grundsätzlich zwei Techniken zur Anwendung. Die auf eine Fläche produzierten, anschließend verkleinerten Umrisse einer Person wurden entweder auf der jeweiligen Unterlage mit schwarzer Farbe ausgefüllt oder sie wurden aus Karton, meist in Schwarz, ausgeschnitten und auf eine farblich kontrastierende Unterlage geklebt. Im Album der Familie Schallhammer wird das zweite Verfahren angewendet. Ob die enthaltenen Scherenschnitte von professionellen Silhouetteuren oder einzelnen Familienmitglieder angefertigt wurden, kann nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden. Da der Entstehungszeitraum der Silhouetten auf Grund der Lebensdaten der abgebildeten Familienmitglieder zwischen ca. 1800 und 1857 liegt, muss man davon ausgehen, dass die Porträts nicht von einer einzelnen Person geschnitten wurden. Die Beteiligung von Familienmitgliedern scheint deshalb möglich, weil gerade aus der Generation um Johann B. von Schallhammer mehrere Geschwister künstlerisch begabt waren, wie etwa Carl (1803-1829), der sich der Malerei widmete oder besonders Josefa (1802-1820), deren zeichnerisches Talent durch die Gestaltung von Blumenmotiven und Illustrationen zu selbst verfassten Texten dokumentiert ist. Beide verstarben allerdings sehr jung und kommen damit nicht als Urheber für alle Porträts in Frage. Im Nachlass sind die gezeichneten, nicht geschwärzten Umrisse jener Silhouetten aus dem Album erhalten, welche das Ehepaar Anton und Theresia von Schallhammer (Silhouetten Nr. 5 und 6) zeigen und in der Familie entstanden sein könnten, sofern es sich nicht um die Entwürfe oder um Abnahmen von den gekauften Exemplaren handelt, die vielleicht zum Zweck der Vervielfältigung kopiert wurden.

Zu ergänzen wäre, dass der dem Salzburger Landesarchiv überlassene Bestand zwei weitere Alben[15] umfasst, die neben Zeichnungen auch Silhouetten beinhalten. Dabei handelt es sich zum Teil um Dubletten der bereits bekannten Scherenschnitte, aber auch um Abbildungen weiterer Familienmitglieder, Freunde sowie nicht identifizierbarer Personen. Die Urheberschaft dieser Darstellungen kann nicht immer eindeutig festgestellt werden; die Porträtsilhouetten dürften jedoch vorwiegend von ortsansässigen oder den häufig durchreisenden professionellen Künstlern stammen.

Zwei frühe Fotografien, die in einem der oben angesprochenen Alben enthalten sind, versinnbildlichen, dass mit dem vermehrten Aufkommen dieser neuen Art der Reproduktion im Laufe des 19. Jahrhunderts, das Zeitalter der Porträtsilhouette ihr Ende fand. Eine Sammlung von Schattenrissen versehen mit Bleistiftnotizen, die Namen und Daten der darin vorkommenden Personen für die Nachkommen festhielten, wie sie das Album Nr. 1 aus dem Nachlass der Familie Schallhammer darstellt, hatte damit als Erinnerungsmedium ausgedient.

Quellen:

SLA, Nachlass Schallhammer, Kart. 1, Alben Nr. 1-3.

SLA, Repertorium 21-14/06: Familienarchive Dückher von Haslau und der Reichsritter von Schallhammer

[1] Vgl. Ulrike Feistmantl: Vom geistlichen Fürstentum zur Habsburgermonarchie. Soziale Mobilität im Salzburger Bürgertum an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert am Beispiel ausgewählter Familien. Dipl.-Arb. Salzburg 2012, hier: S. 83-85.

[2] Vgl. ebda., hier: S. 86f.

[3] Vgl. ebda., hier: S. 89f.

[4] Vgl. ebda., hier: S. 148; S. 154f.

[5] Vgl. ebda., hier: S. 91; S. 104f.; S. 157.

[6] Vgl. ebda., hier: S. 109f.

[7] Vgl. ebda., hier: S. 119; S. 185.

[8] Vgl. ebda., hier: S. 116f.

[9] Vgl. SLA, Repertorium 21-14/06: Familienarchive Dückher von Haslau und der Reichsritter von Schallhammer.

[10] Vgl. ebda., hier: S. 15.

[11] Vgl. Martina Pohn: Silhouetten und Scherenschnittkunst zur Zeit der Aufklärung. Das Phänomen der Schattenkunst unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Dipl.-Arb. Salzburg 2010, S. 25.

[12] Vgl. Physiognomik. In: Meyers Konversationslexikon. Bd. 13: Phlegon – Rubinstein. Leipzig – Wien 1885-1892, S. 39.

[13] Vgl. Martina Pohn: Silhouetten und Scherenschnittkunst zur Zeit der Aufklärung. Das Phänomen der Schattenkunst unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Dipl.-Arb. Salzburg 2010, S. 26f.

[14] Vgl. Will Durant, Ariel Durant: Kulturgeschichte der Menschheit. Bd. 15: Europa und der Osten im Zeitalter der Aufklärung. Köln 1985, S. 74.

[15] SLA, Nachlass Schallhammer, Kart. 1, Alben Nr. 2 und 3.