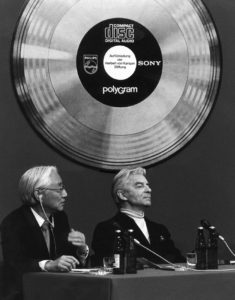

Ehrenbürgerschaftsurkunde Herbert von Karajans

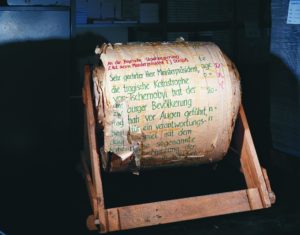

Am 4. April 1968, am Vorabend seines 60. Geburtstages, erhielt der weltberühmte österreichische Dirigent Herbert von Karajan (1908‒1989) die Ehrenbürgerschaft der Stadt Salzburg. Die offizielle Würdigung seiner Verdienste um das kulturelle Leben Salzburgs als künstlerischer Leiter und Berater der Sommerfestspiele, als einer der Initiatoren des Aufbaus des neuen Festspielhauses sowie als Schöpfer der Osterfestspiele wurde ihm im Rahmen der festlichen Sitzung des Gemeinderats der Landeshauptstadt Salzburg im Marmorsaal des Schlosses Mirabell übergeben. Zu sehen ist hier ein farbiges Foto dieser Urkunde.

Salzburg hat „eine grosse Aufgabe […], den Sinn für Harmonie und Schönheit in der künstlerischen Aussage wieder zu stabilisieren, ganz gleich, ob es sich um Gluck, Mozart, Beethoven oder Blacher handelt“ – betonte Karajan, der geborene Salzburger, in einem seiner Briefe 1947 an den österreichischen Komponisten Gottfried von Einem, ‒ „Das ist ihr oberstes Prinzip, und dazu muss das Publikum wieder Vertrauen gewinnen, dann wird es auch das Verständnis aufbringen, die Musik seiner eigenen Zeit zu würdigen. Diesen auf viele Jahre gehenden Plan werde ich verfolgen, ob sich nun der einzelne dagegen, oder dafür stellt“. Mit der Verwirklichung seiner Ideen erschöpfte sich der Dirigent im Laufe seines ganzen Lebens.

Er übernahm 1956 die künstlerische Leitung der weltberühmten Salzburger Sommerfestspiele, wobei er sich das Ziel setzte, umfangreiche musikalische Programme in der besten Qualität zur Aufführung zu bringen. Die Steigerung des Festivalsniveaus war sofort zu bemerken. So reagierte das international bekannte Magazin Forum in einer seiner Rezensionen aus dem Jahr 1957 auf diese Änderung mit folgenden Worten: „Die Salzburger Festspiele waren heuer viel besser als voriges Jahr. Es bestand keinerlei Garantie, dass es so kommen müsste. Und wer den Umstand, dass es tatsächlich so gekommen ist, als glücklichen Beginn der ̦Ära Karajanʻ zu registrieren wünscht, darf das getrost tun“.

Der Ablauf des Vertrages im Jahr 1960 war für Karajan kein Grund dafür, seine Arbeit in der Heimatstadt abzuschließen. Im selben Jahr ins Direktorium eingegliedert, widmete er sich jetzt nicht nur rein musikalisch-künstlerischer, aber auch organisatorisch-schöpferischer Tätigkeit. So gelang es ihm unter anderem, Stadt- und Landespolitiker davon zu überzeugen, eine zweite, größere Bühne in Salzburg einrichten zu lassen: Den Aufbau im Jahr 1956 initiiert, konnte der Dirigent schon vier Jahre nachher, 1960, die Eröffnung des neuen Festspielhauses (des heutigen großen Festspielhauses) mit der Premiere des Rosenkavalier von Richard Strauss feiern.

In Salzburg realisierte Karajan das wohl wichtigste Projekt seines Lebens, die alleine verantworteten und gestalteten Osterfestspiele, bei denen er gleichzeitig Intendant, Regisseur, Lichtdesigner und Dirigent war. „Nach einer Aufführung des ̦Boris Godunowʻ [während der Salzburger Festspiele 1965] ging ich noch ein wenig spazieren, und plötzlich dachte ich: Ja, warum führe ich den ̦Ringʻ-Zyklus nicht hier in Salzburg auf? Hier gibt es eine moderne Riesenbühne, die mit Ausnahme der Sommermonate großteils leer steht, hier in Salzburg bin ich zu Hause, hier hätte ich Zeit zum Probieren, die Stadt liegt verkehrsmäßig günstig“ – so beschrieb der Dirigent selbst die Entstehung seiner Idee, die zunächst stark auf Wagner und die Aufführung seiner Werke konzentriert war. Mit Bürgermeister Alfred Bäck abgesprochen und von diesem unterstützt, wurde dieses ambitionierte Projekt schon 1967 mit großem Erfolg realisiert: Am 19. März wurden die ersten Salzburger Osterfestspiele mit Karajans Inszenierung der Walküre von Richard Wagner eröffnet. Beim Beibehalten des traditionellen Programmaufbaus – je eine Opernvorstellung und drei Konzerte – wurden die Osterfestspiele zu einem der Höhepunkte des österreichischen Kulturlebens sowie zu einem der besten musikalischen Festivals der Welt.

Im Jahr nach der Eröffnung der neuen Festspiele bedankte sich die Stadt Salzburg bei Herbert von Karajan für seine Bemühungen in einer Form, indem sie ihm die höchste Würdigung, die Ehrenbürgerschaft-Urkunde, verlieh. Über eine inoffizielle Anerkennung seiner Verdienste durfte sich der Dirigent aber schon viel früher freuen. Als lebendiges Symbol Salzburgs betrachtet, wurde er oft mit einer der Salzburger ‚Markenʻ, Wolfgang Amadeus Mozart, verglichen. In der Hierarchie der Salzburger Musikprominenz bekam er sogar den besseren Platz – wie es in einem Wiener Witz lautete: „Mozart ist in Salzburg auf die Welt gekommen, dem Geburtsort Herbert von Karajans“.