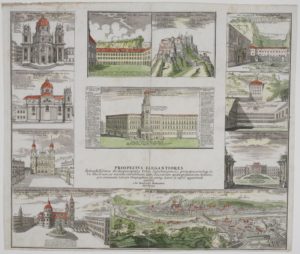

Der Städte-Atlas „Prospectus elegantiores“

Der „PROSPECTVS ELEGANTIORES …“ ist eine Seite des Homann’schen „Städt-Atlas oder: Schauplatz berühmter Städte, Vestungen, Prospeckte, Gegenden, Grundrisse, Belagerungen, etc:“ der in Nürnberg ab 1707 in mehreren Auflagen erschien. Das Blatt zeigt neben einer Gesamtansicht der Stadt vom Kapuzinerberg, je zwei Ansichten der Universitätskirche und des Domes, den Innenhof der Universität, die Festung, das Glockenspiel, die Pferdeschwemme und die Felsenreitschule sowie eine Ansicht von Schloss Klessheim mit verschiedenen Beschreibungen.

Der „PROSPECTVS ELEGANTIORES Splendissimae Archiepiscopalis Urbis Salisburgensis, praecipuarúmque in ea Illustrium, ac maximè mirabilium, tam Sacrarum quam profanarum Aedium pro ornamento tabulae Geographicae ex utróque latere et infra appendendo exhibiti À IO. BAPTISTA HOMANNO Noribergae.“ – so die umfassende Titelbeschriftung – ist eine Seite des Homann’schen „Städt-Atlas oder: Schauplatz berühmter Städte, Vestungen, Prospeckte, Gegenden, Grundrisse, Belagerungen, etc:“ der ab 1707 in mehreren Auflagen in Nürnberg erschien.

Das Blatt zeigt in loser Anordnung zehn Ansichten verschiedener Gebäude Salzburgs sowie eine Gesamtansicht der Stadt vom Kapuzinerberg aus. Alle Detailansichten, die wohl nach verschiedenen Vorlagen nachgestochen wurden, sind mit Beschriftungen und teilweise mit einer Legende versehen, die Legende für die Stadtansicht flankiert die zentral über dem Titel angeordnete Ansicht der „Hochfürstl. Haubt-Wacht“ mit dem Glockenspiel. In einer nebenstehenden Beschriftung wird erwähnt, dass das Glockenspiel über 35 Glocken verfügt und täglich dreimal gespielt wird. Die Nordseite weist, abweichend zur heutigen Situation, drei Portale auf. Als Vorlage ist ein Kupferstich von Christoph Lederwasch „Das Salzburger Glockenspiel“ anzunehmen, der zu dessen Fertigstellung 1704 entstand.

Oberhalb des zentralen Bildfeldes wird links ein „Prospect von dem inneren Plaz der Benedict: Universitet“ gezeigt und rechts daneben ein Blick auf die „Haubt-Vestung und Schloss Hohen Salzburg“. Ersteres zeigt den Südflügel mit offenen Arkadengängen und zwei symmetrisch zur Mittelachse angelegten Treppen. Die Vorzeichnung für den Stich von Odilo Guetrat, ein bekannter Geograph des Stiftes Michaelbeuern, von etwa 1710 befindet sich im Salzburg Museum (Inv-Nr-. 1349-49). Bemerkenswert ist dabei der Hinweis an den Kupferstecher, dass der „Mönchsberg frei und ferne zu halten“ sei, da sich zwischen Universität und Berg der ehemalige Marstall (Festspielhaus) und die Hofstallgasse befinden. Die Legende erwähnt die einzelnen Fakultäten und das große Theater, das 13 „Veränderungen“ (Bühnenbilder) erlaubte. Als Vorlage für den Blick auf die Festung von Süd-Ost kann eine Radierung von Gabriel Bodenehr erwähnt werden, die gegen 1700 entstand. Die Legende bezeichnet einzelne Teile der Burg und hebt dabei die marmornen Apostelreliefs in der Georgskapelle und das zweimal täglich erschallende Orgelwerk hervor. Gemeint ist damit der ‚Salzburger Stier‘, eine Walzenorgel, die 1502 unter Ebf. Leonhard von Keutschach im Krautturm installiert wurde.

Im linken oberen Eck werden untereinander zwei Ansichten des „prächtigen neuen Universitets Tempels IMMAC. CONCEPT. B. V. M.“ dargestellt, die die Wichtigkeit und Aktualität des Hauptwerkes von Johann Bernhard Fischer von Erlach in Salzburg unterstreichen. Die Legende benennt die umliegenden Häuser. Als Vorlage ist der Stich zur 1707 erfolgten Weihe der Kirche von Johann Ulrich Kraus nach Pater Aemilian Rösch zu nennen. Dieser zeigt unterhalb der zentralen Innenansicht, eine Seitenansicht, die Fassade und den Grundriss des Gebäudes, wobei die Fassade ohne Ansicht der Kuppel ausgeführt ist.

Ebenfalls in zwei Ansichten wird darunter die „Ertzbischöffl. Hochen Thums Kirchen“ dargestellt. Die Fassade oben weist bereits den vollständigen Skulpturenschmuck auf, mit den 1697/98 entstandenen Apostelfürsten Petrus und Paulus von Michael Bernhard Mändl. Bemerkenswert ist die dichte Reihe von Wasserspeiern an den Domplatzfassaden der Residenz und des Klosters St. Peter. Die Legende der Seitenansicht „von Mitternacht anzusehen“ rühmt die vier Orgeln unter der Kuppel und die „Neue gar große“ über dem Portal mit 3266 Pfeifen und 42 Registern. Interessant erscheint der Hinweis, dass alles Dach der Kirche „von dicken Kupfer“ ist. Überdimensional groß wird der Residenzbrunnen gezeigt, dessen Wasser „etliche Zoll dick, 18 Schuh hoch [über den Aufbau hinaus] springt“. Der Stich ist in manchen Teilen detailreicher als die als Vorlage mögliche Arbeit von Johanna Sibylla Küsell von 1690.

Rechts daneben beschließt eine breit gelagerte Gesamtansicht der „Hoch-Fürstl. Haubt- und Residenz STADT SALZBURG“ den unteren Rand des Blattes. Übereinstimmend hinsichtlich der Dominanz der verschiedenen Kirchengebäude, der Anlage der Vorstadt Stein und mancher Details, wie den Brunnen vor dem Schloss Mirabell, kann als Vorlage ein Stich von Johann Friedrich Probst, der gegen 1710 entstand, angenommen werden.

Am rechten Rand werden darüber von unten nach oben der „Prächtigste HochFürstliche Lust-Palast, und Garten Klessheim“, die „Sommer Reitschul“ mit der „EDMUND-BURG“ und der „ansehnlich HochFürstl: Hoffstall“ vorgestellt. Die Ansicht von Schloss Klessheim zeigt einen Idealentwurf mit bühnenartiger Vordergrundarchitektur, wie sie von Johann Bernhard Fischer von Erlach in sein Druckwerk der „Historischen Architektur“ von 1712 aufgenommen wurde. Der tatsächliche Bau weicht in mehreren Details, wie der Auffahrtsrampe, vom Stich ab. Die Legende zur Ansicht der Sommerreitschule verweist auf den Almkanal durch den Mönchsberg, der von „Chunonis de Guetrath, Anno 800“ unter Ebf. Arno angelegt wurde. Der Blick auf die Pferdeschwemme zeigt die ursprüngliche Platzsituation, bevor die Schwemme mit der abschließenden Wand zum Mönchberg nach Plänen von Franz Anton Danreiter 1732 umgestaltet wurde.

Der Verleger und Kupferstecher Johann Baptist Homann wurde am 20. März 1664 in Oberkammlach bei Mindelheim geboren. Nach dem Besuch der Jesuitenschule in Mindelheim konvertierte er 1688 zum lutherischen Glauben und wurde 1691 Nürnberger Bürger. 1693 verließ er Frau und Kind um in Wien Dominikanermönch zu werden, bemühte sich jedoch bereits 1695 – nach einem unsteten Wanderleben voller Glaubenszweifel – von Erlangen aus erneut um das Nürnberger Bürgerrecht, das er nach der Rückkehr zum lutherischen Bekenntnis 1698 wiederum erhielt. Es wird angenommen, dass er dort die Kunst des Kupferstechens autodidakt oder bei David Funck (1642 – 1709), für den er bis 1702 tätig war, erlernte. Die Kriegskarte „Typus belli in Italia“ von 1702 begründet den Erfolg seines eigenen Verlages, der nach seinem Tode am 1. Juli 1724 zuerst von seinem Sohn Johann Christian (1703 – 1730) weitergeführt wurde und danach unter dem Namen „Homannsche Erben“ bis 1848 bestand. 1715 wurde er Mitglied der königlich preußischen Societät der Wissenschaften und Kaiser Karl VI. verlieh ihm den Titel eines „Kayserlichen Geographen“. Zar Peter Alexejwitsch ernennt ihn zum „Kayserlich russischen Agenten“.

Johann Baptist Homann sticht um die 200 Karten und verdrängt durch eine günstige Preispolitik zunehmend die führenden holländischen und französischen Verleger vom deutschen Markt. 1707 erscheint ein Atlas mit 40 Karten der in einer weiteren Auflage 1712 auf 100 Karten erweitert wird. Als Hauptwerk gilt der „Große Atlas über die ganze Welt“ mit 126 Blättern von 1716.