Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn: Juvavia

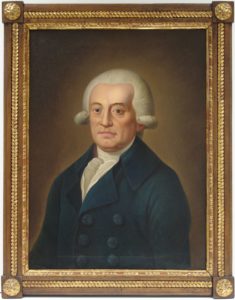

Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn (1733 – 1805), Jurist und Spitzenbeamter im zu Ende gehenden Erzstift sowie zur Zeit des Kurfürstentums Salzburg, veröffentlichte im Jahr 1784 als sein bedeutendstes Werk die „Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia vor, während, und nach der Beherrschung der Römer bis zur Ankunft des heiligen Ruperts und von dessen Verwandlung in das heutige Salzburg“.

Mit dieser historisch-staatsrechtlichen Publikation trat Kleimayrn den von Bayern gegenüber Salzburg vorgebrachten territorialen und ökonomischen Ansprüchen unter Heranziehung des einschlägigen Quellenmaterials, vor allem mittelalterlicher Urkunden, erfolgreich entgegen. Nach dem Ende der Selbständigkeit Salzburgs und der Verbringung seiner Archive nach Wien und München ab 1806 bedeutete die Veröffentlichung dieser Quellen in der „Juvavia“ bzw. ihren Urkundenanhängen, dass die Dokumente in gedruckter Form in Salzburg weiterhin der landesgeschichtlichen Forschung zur Verfügung standen.

Unter den hervorragenden Persönlichkeiten des zu Ende gehenden Erzstifts Salzburg nimmt Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn einen unverrückbaren Platz ein. Dies gilt sowohl für Kleimayrns Rolle als Rechtsgelehrter und als führender Beamter in der politischen Umbruchszeit, die den Hintergrund für sein Wirken bildete, als auch für seine Schlüsselrolle innerhalb der Salzburger Landesgeschichtsschreibung. Zurecht erinnert eine Gedenktafel an der Ecke Sigmund-Haffner-Gasse / Churfürststraße an den bedeutenden Zeitgenossen Mozarts.

Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn – der Familienname findet sich mitunter auch als Kleinmayrn oder Kleienmayrn geschrieben – wurde am 25. September 1733 in Zell am Ziller in eine Altsalzburger Beamtenfamilie geboren. Sein Vater Ferdinand Cajetan, selbst Pflegrichter im salzburgischen Zillertal, sah für den Sohn von vorneherein eine vergleichbare Karriere vor und verhinderte erfolgreich einen beabsichtigten Eintritt in den Kapuzinerorden. Ein zweiter Sohn der Familie, Johann Damazen von Kleimayrn, schlug dagegen eine bedeutende Laufbahn in der Benediktinerabtei Wessobrunn (Bayern) ein.

Johann Franz Thaddäus besuchte das Gymnasium und dann die Universität in Salzburg, wo er 1763 das Studium der Rechte mit Auszeichnung abschloss.

Seine darauf folgende Praktikantenzeit am Reichskammergericht Wetzlar sowie an der Universität Göttingen wiesen bereits auf die folgende Karriere hin. Nach Salzburg zurückgekehrt, stieg Kleimayrn ab 1755 in erzbischöflichen Diensten rasch auf. Nach einer etwa einjährigen Verwendung in Zell am Ziller wurde er 1756 in der Hauptstadt mit der Leitung des Archivs betraut, 1758 war er Hofbibliothekar, 1767 Geheimer Rat und Hofrat-Prodirektor. Nach dem Tod Erzbischof Schrattenbachs setzte sich unter dessen Nachfolger Hieronymus Colloredo (1772-1803) seine bemerkenswerte Laufbahn mit der Ernennung zum Hofrat-Direktor 1772 und für die Jahre 1796-1799 mit dem Amt des Hofkanzlers weiter fort. In der letztgenannten Funktion findet sich Kleimayrns Unterschrift unter dem Erbschaftsvergleich, den Wolfgang Amadeus Mozart und sein Schwager Johann Berchtold zu Sonnenburg nach dem Tod Leopold Mozarts schlossen. Als Mitglied der Statthalterei verlas Kleimayrn 1803 nach der Flucht Colloredos dessen Abdankungsdekret. Bis zu seinem Tod wirkte er im Dienst von Kurfürst Ferndinand von Toscana als Spitzenbeamter weiter und war in seinem letzten Lebensjahr Mitglied des kurfürstlichen Staatsrates. Kleimayrn starb am 5. März 1805 in Salzburg.

Johann Thaddäus von Kleimayrn stellte seine ausgeprägte Fähigkeit zu systematischem Denken und strukturierter Vorgehensweise zunächst im Rahmen seiner Tätigkeit in den Archiven des Erzstifts Salzburg und in der Hofbibliothek unter Beweis. In der Rolle eines Verhandlungsführers trat er im weiteren Verlauf seines Werdegangs mehrfach federführend in Streitfällen mit Bayern auf, so u.a. im Zusammenhang mit den territorialen Auseinandersetzungen um die Exklave Mühldorf am Inn und die Grenze zwischen Mattsee und dem damals bayerischen Innviertel. Auf wirtschaftlichem Gebiet bezogen sich die damaligen bayerisch-salzburgischen Konflikte auf das Monopol für den Handel mit Halleiner Salz, das die bayerischen Kurfürsten für sich beanspruchten ohne dass sie bereit waren, die Gewinnspanne mit dem Erzstift zu teilen. Bereits in diesen Verhandlungen erwies es sich als überaus hilfreich, alle wichtigen einschlägigen Urkunden im Druck herauszugeben um darauf aufbauend die eigene Argumentation abzusichern. Damit entstanden die als „Salzkompromissschriften“ bekannt gewordenen Abhandlungen Kleimayrns aus dem Jahre 1761 in mehreren Bänden. Sie trugen wesentlich dazu bei, dass der Streit schließlich für Salzburg einen positiven Ausgang nahm.

Über punktuelle Streitfälle wie den Salzhandel hinaus beanspruchte das Kurfürstentum Bayern im ausgehenden 18. Jahrhundert eine nie näher definierte Oberhoheit über das Erzstift Salzburg. Diese Ambitionen stützten sich auf die Gründung der Kirche von Salzburg als baierisches Bistum, die damals freilich schon ein Jahrtausend zurücklag. Die bedeutenden Gelehrten der 1759 errichteten Bayerischen Akademie der Wissenschaften formten unter Berufung auf alte Urkunden daraus aktuelle politische Ansprüche. Unter dieser Voraussetzung entstanden die beiden bedeutendsten Werke Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn, in denen er neuerlich auf die bereits in den „Salzkompromissschriften“ gewähle Vorgangsweise zurückgriff. 1770 erschien die „Unpartheiische Abhandlung von dem Staate des hohen Erzstifts Salzburg und dessen Grundverfassung zur rechtlich-geschichtssmäßigen Prüfung des sogenannten Iuris Regii der Herzoge der Baiern entworfen im Jahr 1765“, 14 Jahre später folgte die noch wesentlich ausführlichere „Juvavia“, deren voller Titel „Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia vor, während und nach der Beherrschung der Römer bis zur Ankunft des heiligen Ruperts und von dessen Verwandlung in das heutige Salzburg“ lautet.

Dieses Werk „bedeutet in seiner Verbindung von Gelehrsamkeit und aktueller Praxis, von Jus und Historie einen Markstein in der Geschichte der Salzburger Aufklärung“ (# Anm. 1, S. 415), zumal es auf einem rationalistisch geprägten Staats- und Völkerrechtsverständnis beruht. Hier wird eine Ausrichtung deutlich, die im 18. Jhdt. an der Salzburger Benediktineruniversität maßgeblich vertreten war und die vor allem bei der juristischen Ausbildung der späteren Beamten zum Tragen kam.

Als Archivar, Jurist und Staatsmann stützte sich Kleimayrn umfangreich auf Dokumente, die bis in das Mittelalter zurückreichten, bis zum Ende des Alten Reiches 1806 jedoch geltendes Recht waren. Gemäß dem damals unter Juristen geläufigen Grundsatz, dass einem Rechtstitel, je älter er war, umso mehr Gewicht zukam, untermauerte Kleimayrn seine Ausführungen mit umfangreichen Auszügen aus historischen Dokumenten, die hier zum ersten Mal und in vorbildlicher Form im Druck erschienen. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang daran, dass die Urkundenlehre (Diplomatik) rund ein Jahrhundert früher als wissenschaftliche Disziplin begründet worden war.

Im Vorwort erläuterte Kleimayrn seine Intention:

„Ich bringe eben nichts neues auf die Bahne. Ich sammle nur, was bey anderen hin und wieder zerstreuet ist. Ich dehne aus, was einige nur in Sätzen, andere ohne Beweise vorbringen, und verdeutliche, was Urkunden, Chroniken und Rechtsgelehrte nur in lateinischer Sprache bekannt machen (…).Damit jedoch der gelehrte Kenner nicht ganz ungesättigt bleibe, so habe ich einen Anhang beigefüget, der ganz in einer diplomatischen Urkunden Sammlung und zwar von den Aeltesten, die zu Beleuchtung der ‚Nachrichten‘ dienen bestehe. Die Meiste derselben treten das Erstemal an das Tageslicht …“ (# Anm. 4, S. [2])

Die folgenden rund 300 Seiten beinhalten in ihrem ersten und umfangmäßig größeren Teil eine Darstellung der Geschichte Salzburgs mit rechtshistorischem Schwerpunkt, die sich von der Römerzeit bis in die Neuzeit erstreckt. Der zweite Abschnitt mit dem Titel „Diplomatischer Anhang von verschiedenen schriftlichen Denkmaalen und Urkunden aus dem VI. VII. VIII. IX. X. und XI. Jahrhundert zur Beleuchtung der vorstehenden Nachrichten vom Zustande Salzburgs“ liefert einen umfangreichen Quellenanhang, mit dem Kleimayrn seine vorausgehende Abhandlung durch die Wiedergabe mittelalterlicher Urkunden sowie weiterer Dokumente stützt. Nach den Salzburg betreffenden Auszügen aus der „Vita Sancti Severini“ des Eugyppius aus dem 6. Jahrhundert werden weiterführend alle wichtigen Urkunden von Päpsten, Kaisern und Fürsten herangezogen, die geeignet waren, Salzburgs Existenz als Reichsfürstentum zu begründen.

Als nach 1806 Kleimayrns staatspolitische Argumentationen unter den neuen Verhältnissen ihre unmittelbare politische Bedeutung verloren, wurde die „Juvavia“, die ja aus dem erzbischöflich-salzburgischen Archiv in seinem unversehrten Zustand geschöpft hatte, zur Grundlage der modernen Salzburger Landesgeschichtsforschung, denn nach den bekannten Verlusten und der Verbringung der Originale nach Wien und München dienten die umfangreiche Quellenzitate des 1784 erschienenen Werkes in Salzburg als Ersatz und damit als Ausgangspunkt für landesgeschichtliche Arbeiten.

Eine Darstellung der „Juvavia“ wäre daher im höchsten Maße unvollständig ohne die Nennung der ergänzenden Verzeichnisse, die nach ihrem Erscheinen entstanden und die wichtige Hilfsmittel bei der Arbeit mit dem landeskundlichen Schlüsselwerk darstellen. 1802 und damit noch zu Lebzeiten Kleimayrns veröffentlichte Josef Ernst von Koch-Sternfeld sein „Historisch-geographisches Repertorium“. Ähnlich verfasste Adam Joseph Emmert, Nachfolger Kleimayrns in seiner Funktion als Archivar für die Bestände des ehemaligen Erzstifts Salzburg, ein „Universal-Repertorium“, das 1805 erschien. In Verbindung mit diesem Register zu den Personen- und Ortsnamen sowie den Sachbegriffen der „Juvavia“ wurde auch der diplomatische Teil des Ausgangswerks Kleimayerns nochmals abgedruckt.

Schließlich verwahrt das Salzburger Landesarchiv auch ein handgeschriebenes „Alphabetisches Verzeichnis der im diplomatischen Anhang zur Juvavia vorkommenden Orte“ aus dem Jahr 1828 und aus der Feder von Augustin Winklhofer, Pfarrvikar von Koppl und später Pfarrer von St. Michael im Lungau, der selbst als bedeutender Kartograph und Autor eines namhaften Werkes über den Salzachkreis hervortrat. Dieses Register eines Gelehrten, der aufgrund seiner Lebensumstände von den großen Archiven und Bibliotheken abgeschnitten war, zeigt die Bedeutung von Kleimayrns „Juvavia“ weit über das Ende des Reichsfürstentums Salzburg hinaus.

Anmerkungen:

- Heinz Dopsch; Hans Spatzenegger (Hrsg.): Geschichte Salzburg: Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. Bdd. II,1: Neuzeit bis zum Ende des geistlichen Fürstentums (1803). 2. Aufl. Salzburg. 1995.

- Adam J. Emmert:

Universal-Repertorium zu dem Werke: Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia vor, während, und nach der Beherrschung der Römer bis zur Ankunft des heiligen Ruperts und von dessen Verwandlung in das heutige Salzburg Salzburg. 1805 - Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn: Salzkompromißschriften [d.i.: Kurz gefaßt- doch gründlich und Acten-mäßige Geschichtserzehlung von der urspringlichen Beschaffenheit des alt-befreyten Halleinischen Salz-Weesens im hohen Erz-Stift Salzburg… sowie fünf nachfolgende Schriften] . Salzburg. 1761

- Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn:

Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia vor, während, und nach der Beherrschung der Römer bis zur Ankunft des heiligen Ruperts und von dessen Verwandlung in das heutige Salzburg. Salzburg. 1784 - Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn:

Unpartheyische Abhandlung von dem Staate des hohen Erzstifts Salzburg und dessen Grundverfassung zur rechtlich- und geschichtsmäßigen Prüfung des sogenannten Iuris Regii der Herzoge in Baiern entworfen, im Jahr 1765. Salzburg. 1770 - Joseph Ernst von Koch-Sternfeld:

Historisch-geographisches Repertorium über die unpartheiyische Abhandlung vom Staate Salzburg, über Juvavia, und den diplomatischen Anhang des letztern Werkes. Salzburg. 1802 - Fritz Koller:

Salzburgischer Staatsmann der Zeit der Mozarts. In: Unser Land, 2005,Nr. 4. S. 19 - Franz Martin:

Die Familienchronik derer von Kleimayrn. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 63.1923. S. 67 – 127 - Augustin Winklhofer:

Alphabetisches Verzeichnis der im diplomatischen Anhang zur Juvavia vorkommenden Orte. St. Michael im Lungau. 1828