Missa brevis et solemnis in C-Dur (Spatzenmesse, KV 220/196b)

Weil die autographe Partitur der Spatzenmesse (KV 220) spätestens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts verschollen ist, stellt jener von Wolfgang Amadeus Mozart korrigierte und mit Eintragungen versehene Stimmensatz, der sich im Salzburger Dommusikarchiv des Archivs der Erzdiözese Salzburg erhalten hat, die wichtigste Quelle für diese berühmte Messe dar.

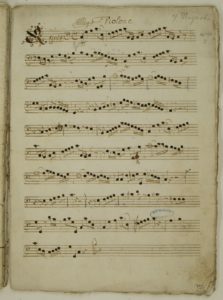

Das Archiv der Erzdiözese verwahrt in seinen Beständen eine Stimmenabschrift von W. A. Mozarts Spatzenmesse (KV 220/196b) der Hofkopisten Josef Richard Estlinger und Maximilian Raab (1720–1780).

Die Spatzenmesse, die ihren Beinamen im 19. Jahrhundert von einer charakteristischen Figur in den Violinen im Sanctus bekam, entstand vermutlich für den Ostersonntag des Jahres 1776, an dem Ferdinand von Schidenhofen in sein Tagebuch eintrug: „Nachhin im Domb, wo S[eine] H[ochfürstliche] G[naden] pontificierten. Das Amt war neu vom jungen Mozart.“ Die Messe ist eine sogenannte „Missa solemnis et brevis“, eine Messe für hohe Feiertage am Salzburger Dom, an denen auch Trompeten und Pauken zum Einsatz kamen und dennoch die Messe „nicht mehr als drei Viertelstunden dauern“ durfte, wie Leopold Amadeus Mozart ( für seinen Sohn es bereits am 4. September 1776 in einem Brief an Padre Martini in Bologna formuliert hatte. Sie stellt den ersten Versuch Mozarts dar, einer Messe eine zyklische Form zu geben: Im Verlauf des Agnus Dei wird der Hauptgedanke des Kyrie wieder aufgegriffen.

Das Autograph der Messe war ursprünglich mit vier weiteren, ebenfalls in C-Dur stehenden Messen Mozarts in einem Sammelband zusammengebunden. Das wissen wir, weil sich der Umschlag, auf den Leopold Mozart die Incipits der Messen geschrieben hatte, in Berlin erhalten hat. Offenbar überließ Mozart die Partitur im November 1777 leihweise den Chorherrn im Kloster Heilig Kreuz in Augsburg, setzte aber seine Kusine Maria Anna Thekla Mozart als „ober=aufseherin darüber“ und dürfte die Noten auch zurückerhalten haben. Als Mozarts Nachlass einige Jahre nach seinem Tod im Jahr 1800 in den Besitz von Johann Anton André überging, fehlte die autographe Partitur dieser Messe bereits und ist spätestens seit damals verschollen.

Das macht die im Archiv der Erzdiözese erhaltenen Stimmen umso wertvoller: Es handelt sich um 15 Stimmen von der Hand Joseph Richard Estlingers, eine zweite Orgelstimme, die für die Aufführungen auf den Musikeremporen und im Presbyterium des Salzburger Doms nötig war, schrieb Maximilian Raab. Korrekturen W.A. Mozarts finden sich in den Chorstimmen, in beiden Orgelstimmen und in den Stimmen für Violone und Fagott. Zum Stimmensatz gehören noch zehn Stimmen von Schreiber 27 und eine von Schreiber 138, in denen sich keine Eintragungen Mozarts finden lassen. Mozart ergänzte sowohl fehlende dynamische Angaben als auch die Bezifferung des basso continuo.

Dass aus diesen Stimmen noch im 20. Jahrhundert musiziert wurde, zeigen die Eintragungen von Domkapellmeister Hermann Spies (1865–1950), der – glücklicherweise nicht in allen Stimmen – mit schwarzem Stift die Artikulation der ihm vorliegenden Partitur der Alten Mozart-Ausgabe eintrug, ohne zu realisieren, dass er damit die Korrekturen W. A. Mozarts unleserlich machte.