Stammbuch der Familie Aman von Judendorf und Saal

Im Jahr 2010 gelang es dem Salzburger Landesarchiv mit Unterstützung des Komitees für Salzburger Kulturgüter eine ausgesprochene Rarität aus bayerischen Privatbesitz zu erwerben. Es handelt sich um das Stammbuch der Familie Aman von Judendorf und Saal. Dieses Stammbuch wurde über ein halbes Jahrhundert kontinuierlich geführt und enthält über 125 Einträge, in welchen sich die Verwandten und Freunde der Besitzer verewigten. Neben dem kunsthistorischen Wert ist dieses Stammbuch eine ausgesprochen wertvolle Geschichtsquelle, die einen erstklassigen Einblick in die familiären und sozialen Beziehungen einer kleinadeligen Pinzgauer Familie des beginnenden 17. Jahrhunderts bietet.

Das Stammbuch der Familie Aman von Judendorf und Saal

Die Sitte Stammbücher[1] (Libri Amicorum) anzulegen nahm seinen Ausgang in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von Wittenberg aus und breitete sich sehr rasch über den Weg der Universitäten in ganz Europa aus. War ursprünglich die vordringlichste Absicht möglichst bedeutende und prominente Inskribenten zu bekommen, so änderte sich der Charakter rasch in Richtung von Freundschaftsbezeugungen. Die erste Blütezeit der Stammbuchtradition dauerte bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts und umfasste einen großen Teil der adeligen und bürgerlichen Gesellschaft. Insofern sind Stammbücher auch als historische Quellen, die Einblick in die familiären und sozialen Netzwerke eines Stammbuchbesitzers geben und überdies authentische Zeugnisse der Inskribenten bieten, von nicht zu unterschätzendem Wert.

1) Die Besitzer des Stammbuchs:

Hans Sigmund Aman von Judendorf und Saal (+ 10.6.1625):

Die Familie Aman fungierte über Generationen als Pfleger der bischöflich chiemseeischen Herrschaft Fischhorn; seit 1536 ist sein Urgroßvater Veit Aman (+ 1560/1561) in dieser Funktion nachweisbar[2]. Die Familie nannte sich zunächst nach dem Hof Judendorf (bei Goldegg), den ebenfalls Veit Aman als ein erzstiftisches Lehen durch Erbschaft seiner Frau, eine geborene Hackl, im Jahr 1541 erlangte.

Dessen Sohn Sigmund Aman (+ 6.7.1588) kann Sitz und Hof Saal (Saalhof bei Maishofen) im Jahr 1584 von den Gläubigern des David Hackl für die Familie erwerben[3]; seither nannte sich die Familie Aman „von Judendorf und Saal“, auch wenn der Hof Judendorf bereits 1598 verkauft wurde.

Dessen ältester Sohn Christoph Aman (+ 6.4.1618) war wie der Vater ebenfalls chiemseeischer Pfleger auf Schloss Fischhhorn (seit 1583 als solcher nachweisbar). Er konnte den Aufstieg der Familie konsequent fortsetzen, indem er sowohl zahlreiche erzstiftische als auch chiemseeische Lehen erlangte, wodurch die wirtschaftliche Basis für eine entsprechende adelige Lebensweise gesichert war. Im Jahr 1596 schließlich wurde er als erzbischöflicher Pfleger zu Taxenbach installiert[4], wodurch er das Sozialprestige der Familie weiter heben und im Salzburger Beamtenadel endgültig Fuß fassen konnte. Zugleich mit der Übertragung der Amtsgeschäfte in Taxenbach erlangte er aber auch die Erlaubnis weiter auf Schloss Fischhorn zu wohnen, da die Luft in Taxenbach wegen der Abluft der nahen Lender Schmelzwerke (Hüttrauch) sehr ungesund war. Seit 1610 durfte er die Amtsgeschäfte der Pfleg Taxenbach von seinem Ansitz Saalhof aus verrichten, da das Schloss Fischhorn schon sehr baufällig war.

Christoph Aman war mit Felizitas Grimming von Niederrain verheiratet und hatte mir ihr zwei Söhne und fünf Töchter, wobei nur Hans Sigmund als einziger Sohn den Vater überlebte. Da Christoph Aman bereits früh gesundheitliche Probleme hatte (er litt an schmerzhafter Gicht), trat bald sein Sohn Hans Sigmund seine Nachfolge an. Zwar ließ sich Christoph Aman für den Lehenempfang anlässlich des Regierungsantritts von Erzbischof Marcus Sittikus noch von seinem Taxenbacher Gerichtsschreiber Kaspar Gärbmüller vertreten (1614), aber er verkaufte bereits zwei Jahre später einen Teil der Familienlehen seinem Sohn Hans Sigmund[5]. Kaum waren weitere zwei Jahre vergangen, da war Christoph Aman am 6.4.1618 bereits gestorben und wurde in Pfarrkirche Bruck begraben[6].

Nach dem Tod des Vaters konnte sein einziger überlebender Sohn Hans Sigmund Aman noch im selben Monat die Nachfolge als Pfleger von Taxenbach antreten, wodurch die Voraussetzungen für das weitere Prosperieren der Familie gegeben waren. Er dürfte keine fundierte juristische Ausbildung an einer Universität genossen haben, da er in seinem Gesuch um Verleihung der Pflegerstelle ausführte, dass er „bey fünf oder sechs Jaren hero den Gerichts- und anderen Handlungen beygewonnth “ habe und „dieselben etwas erfahren und also Euer hochfürstlichen Gnaden Gerichtsunterthonnen dieser Pfleg ziemlicher massen erkenen thue“[7]. Trotz dieser bescheidenen Vorbildung konnte er sich gegen Konkurrenten wie Sophianus Rohrwolf, Sohn des Salzburger Hofrats Dr. Franz Rohrwolf, und den langjährigen Taxenbacher Gerichtschreiber Kaspar Gärbmüller dennoch durchsetzen.

Den Familenbesitz hatte er zwar bereits im Jahr 1616 teilweise von seinem Vater gekauft, nach des Vaters Tod 1618 aber stand noch die Befriedigung der Erbansprüche seiner Schwestern an. Diese Einigung mit seinen vier Schwestern Eva (verheiratet mit dem Salzburger und Tiroler Gewerken Hans Rosenberger zu Rosenegg), Barbara, Elisabeth und Margarethe (alle drei noch ledig) geschah am 20.5.1619, wobei die Schwestern zunächst auf die Aman’schen Lehen verzichteten und in anderer Weise abgefunden wurden[8]. Somit konnte Hans Sigmund noch im gleichen Jahr die alleinige Nachfolge der väterlichen Güter antreten.

Hans Sigmund Aman war mit Maria Perner von Rettenwörth, die 1610 bereits als Witwe nach Georg Kaspar Portner bezeichnet wurde, verheiratet. Sie stammte aus der Familie des berühmt gewordenen Christoph Perner[9], der mit seinen ambitionierten Montanunternehmungen im Jahr 1565 wirtschaftlich gescheitert war und zwei Jahre später bereits gestorben war (dieser war ihr Großvater).

Maria Perner war die Tochter von Andrä Perner, der als Sohn des eben zitierten Christoph Perner seinem Vater als Erbausferge zu Laufen nachfolgte, und der Barbara Staudacher. Maria dürfte als jüngstes Kind der Familie gegen 1580 geboren sein[10]. Mit ihren Brüdern Wilhelm, Hans Christoph und Andrä wuchs sie in Laufen und auf Schloss Rettenwörth (heute nicht mehr erhalten, im Gemeindegebiet von Saalfelden-Letting situiert) auf, bevor das Schloss im Jahr 1597 an Josef Hund zu Dorfheim und Einödberg verkauft werden musste[11].

Sie heiratete am 13.11.1605 Georg Kaspar Portner[12], der im Jahr zuvor als hochfürstlicher Salzburger Rat und Pfleger zu Alt- und Lichtentann (Neumarkt am Wallersee) in erzstiftische Dienste getreten war. Portner entstammte einem der bedeutenden Mauterndorfer Bürgergeschlechter; er war der Sohn des vermögenden Mauterndorfer Bürgers Kaspar Portner[13]. Im Gegensatz zu ihrem zweiten Ehemann Hans Sigmund Aman war ihr erster Gatte Georg Kaspar Portner an verschiedenen Universitäten ausgebildet worden. Portner begann seine Studien im Jahr 1587 in Graz[14] und wechselte am 4.7.1592 gemeinsam mit seinem Freund Jakob Wilpenhofer aus Radstadt an die Universität Ingolstadt, um mit den juristischen Studien zu beginnen[15]. Zwei Jahre später setzte er seine Studien an der Universität in Padua fort und ist seit Herbst 1595 an der Universität in Siena nachweisbar[16]. Nach Beendigung seiner Studien scheint er rasch in erzstiftische Dienste getreten zu sein, wo er eine erfolgreiche Karriere absolvierte. Als junger erzbischöflicher Rat erlangte er im Jahr 1604 die Pflegerstelle in Lichtentann (Neumarkt) und wechselte im Mai 1607 zur Pflege Kaprun, der damals auch das Landgericht Zell (am See) und die erzbischöfliche Urbarverwaltung der Propstei Fusch unterstanden[17]. Seine durchaus gediegene Ausbildung spiegelt sich auch im Besitz von über 120 Büchern wider, die Portner bei seinem Ableben hinterlassen hatte[18].

Portner dürfte seine Frau über deren Bruder Hans Christoph Perner kennengelernt haben, da dieser und Portner im Jahr 1592 gemeinsam ihre Studien in Ingolstadt aufgenommen hatten[19]. Mit dem überraschenden Tod von Georg Kaspar Portner am 23.11.1610 aber wurde Maria Perner nach nur fünf Ehejahren eine junge Witwe mit drei kleinen Töchtern (Sabine, Helena Barbara und Eva Veronika)[20]. Ihr Ehemann wurde in der Pfarrkirche Zell am See bestattet, wo auch sein Grabstein noch erhalten ist. Das gegen Ende Dezember 1610 erstellte Inventar über das Vermögen des vermutlich gerade 30jährigen Portner ergab mit über 18.000 Gulden ein ganz ansehnliches Guthaben, womit der Unterhalt der minderjährigen Kinder ausreichend gesichert war[21]. Als Vormund fungierte neben Tobias Knoblach, hochfürstlicher Bergrichter und Unterwaldmeister zu Zell (am See), der Bruder der Witwe, Hans Christoph Perner von Rettenwörth zu Lampoding, der es als Erbausferge zu Laufen auch zum erzbischöflichen Rat und zum obersten Kammermeister des Erzstiftes gebracht hatte[22]. Der ersten Ehe der Maria Perner wurde insofern etwas breiterer Raum gewidmet, da Georg Kaspar Portner im Aman’schen Stammbuch eine durchaus prominente Rolle spielte, da dort auch seine Stammbuchblätter aus seiner Studienzeit eingeklebt sind.

Die junge Witwe Maria Perner dürfte im Februar 1612 in zweiter Ehe Hans Sigmund Aman von Judendorf und Saal geheiratet haben[23]. Der Ehe des Hans Sigmund Aman und der Maria Perner entstammen drei Kinder, die beiden Söhne Hans Christoph und Georg Sigmund und die Tochter Maria Felizitas.

Durch den frühen Tod von Hans Sigmund Aman am 10.6.1625 kam die Familie aber in gewaltige wirtschaftliche Schwierigkeiten. Obwohl es der Witwe gelang die Verwaltung des Pfleggerichtes Taxenbach zunächst noch bis Georgi 1626 zu behaupten, um das begonnene Rechnungsjahr abzuschließen, wurde die wirtschaftlichen Probleme immer drückender. Daran änderte auch ihre neuerliche Vermählung[24] mit dem Kapruner Gerichtsschreiber Matthäus Neußl am 11.9.1628 nur wenig.

Zunächst war es schon schwierig genug Vormunde für die drei minderjährigen Aman’schen Kinder zu finden, denn die von der Witwe vorgeschlagenen Personen weigerten sich zum Teil unter sehr fadenscheinigen Ausreden diese verantwortungsvolle und mühevolle Tätigkeit zu übernehmen[25]; erst gegen Jahresende 1627 werden Bernhard Wilhelm Ritz zu Grub und Ramseiden und der Piesendorfer Wirt Hans Jud als Vormunde der Aman’schen Kinder endgültig bestimmt, damit die Erbsabhandlung endlich beginnen konnte. Zunächst war es die Aufgabe der Abhandlungskommissare den Vermögensstand festzustellen, wobei zugleich auch die ausstehende Abhandlung über das Vermögen des bereits 1618 verstorbenen Christoph Aman abgehandelt werden sollte[26].

Die Schulden ihres verstorbenen Mannes Hans Sigmund Aman und weitere Verpflichtungen aus dem Erbe von dessen Vater waren zu groß. Da die Vormunde der noch minderjährigen Kinder die finanziellen Verpflichtungen nicht mehr bedienen konnten, forderten die Gläubiger einen raschen Verkauf der Lehen und übrigen Vermögenswerte. Doch zunächst fanden sich keine Käufer für die Aman’schen Güter samt dem Schloss Saalhof. Gegen Jahresende 1630 kam es zum Verkauf der Aman’schen freieigenen und eines großteils der Lehengüter an den verwandten Jakob Riedl[27], der in der Zwischenzeit als chiemseeischer Pfleger zu Fischhorn der Familie Aman in dieser Funktion nachgefolgt war. Die Abwicklung des Lehenverkaufs verzögerte sich noch, da von Seiten des Hofgerichtes beabsichtigt wurde, die sogenannten „altamanischen Manslehen“ den Aman’schen Kindern zu erhalten, was auch durchgesetzt wurde[28]. Der Druck der Gläubiger, die seit dem Tod von Hans Christoph Aman keinerlei Rückzahlungen (weder Zinsen noch Kapital) mehr bekommen hatten, war aber sehr groß, sodass sie nicht länger zuwarten wollten. Überdies wäre eine Befriedigung ihrer Forderungen ohne Veräusserung der Lehengüter völlig unmöglich gewesen. Es wurden deshalb alle übrigen Eigengüter und die hochfürstlichen Lehen mit Ausnahme der „Aman’schen Manslehen“ wie vorgesehen verkauft. Zu Beginn des Jahres 1632 konnte schließlich ein Schlusspunkt gesetzt werden, nachdem die unbesicherten Gläubiger auf die Hälfte ihrer Forderungen verzichtet hatten[29]. Jakob Riedl musste noch einmal zwei Jahre warten, ehe er am 4. Februar 1634 den Lehenbrief über die 1630 gekauften ehemals Aman’schen Lehen in Händen halten konnte.

Über das weitere Schicksal der Aman’schen drei Kinder, die zwischen 1612/13 und 1625 geboren sein müssen, ist nur wenig bekannt. Nachdem sie auch nach dem Abschluss der väterlichen Nachlassverhandlung noch immer minderjährig waren, blieb die Vormundschaft weiterhin bestehen. Da deren Mutter Maria Pernerin vermutlich 1632 gestorben war[30], nahm sich die Großmutter Felizitas, geborene Grimming von Niederrain, der Kinder verstärkt an, was zu zahlreichen Auseinandersetzungen mit den Vormunden wegen deren Vormundschaftsrechnungen führte[31]. Die Kinder selbst dürften in dieser Zeit wohl bei ihr als Großmutter gelebt haben, woraus sich auch die Probleme mit den Vormuden erklären würden.

Der Sohn Hans Christoph Aman war als der ältere der beiden Söhne des Hans Sigmund der zweite Inhaber des Stammbuches. Aus dem Jahr 1633 stammen die ihm gewidmeten Eintragungen[32]. Er dürfte demnach damals gegen 20 Jahre alt gewesen sein. Da die an ihn gerichteten Stammbucheinträge aber bereits im selben Jahr enden, scheint er damals als kaum 20jähriger Jüngling gestorben zu sein[33].

Die folgenden drei Einträge aus dem Zeitraum 1635 bis 1637 sind bereits seinem jüngeren Bruder Georg Sigmund Aman gewidmet[34]. Nach dem Jahr 1637 enden auch die Eintragungen, die Georg Sigmund gewidmet waren. Vielleicht verlor er sehr schnell das Interesse am Familienstammbuch, weshalb die Einträge so abrupt enden. Er erscheint in den erhaltenen Quellen erstmals im Jahr 1644 als selbständig handelnd auf, als er beim Hofgericht vorstellig wurde, damit die Verlassenschaftsabhandlung nach seiner Mutter Maria Neußl, die bereits 1632 gestorben war, endlich durchgeführt werde[35], da er das Geld für seine weiteren Vorhaben benötigte. Ein Jahr später wendet er sich wieder mit der Bitte an das Hofgericht, dass ihm sein zustehendes Erbe ausgefolgt werde, da er die Absicht hatte, sich in den Kriegsdienst zu begeben[36]. Er benötigte sein übriges Vermögen also um diesen Plan zu verwirklichen und ins Feld ziehen zu können. Dabei bezeichnete er sich selbst als großjährig, jedoch bat er, seine Vormunde noch nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen, da die Nachlassabhandlung nach seiner Mutter noch immer nicht abgeschlossen war und er als Soldat eine Vertretung benötigte. Vermutlich hat er an der Endphase des Dreißigjährigen Krieges persönlich in das Kriegsgeschehen eingegriffen. Er scheint diesen Kriegsdienst aber nicht lange überlebt zu haben, denn bereits im Jahr 1648 wurden die „Amanischen Manslehen“, die er als einziger überlebender männlicher Spross der Familie Aman innehatte, mit dem Tod des Georg Sigmund Aman als heimgefallen bezeichnet und an den Goldegger Pfleger verliehen[37].

Die Schwester Maria Felizitas Aman trug sich im Jahr 1649 mit Heiratsgedanken, da ihr das zustehende Erbe von ihren Vormündern ausgehändigt wurde und sie überdies die Absicht hatte das Erzstift Salzburg zu verlassen[38]. Da sie bereits großjährig war, wurde sie durch einen erzbischöflichen Gnadenakt von der Zahlung der Abzugsteuer befreit. Zur Hochzeit selbst kam es nachweislich aber erst am 9.11.1654, als sie den kaiserlichen Sattelkammerverwalter Nikolaus Valentin Stolz aus Wien heiratete[39]. Damit gelangte das Aman’sche Stammbuch nach Wien, wo es noch einige Jahre weitergeführt wurde. Damit aber verliert sich die Spur dieses Stammbuches der Pinzgauer Adelsfamilie Aman!

2) Das Stammbuch:

Bei diesem Stammbuch handelt es sich um eine Papierhandschrift mit 181 gezählten Blätter (Maß: 13 x 18 cm) mit geprägtem Ledereinband aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.

Allem Anschein nach dürfte das Buch bereits für diesen Zweck angefertigt worden sein, worauf die zahlreichen eingebunden Kupferstiche hinweisen[40]. Weiters sind noch 19 Kupferstiche mit der Darstellung von leeren Wappenkartuschen jeweils auf Blattrückseiten eingebunden. Diese wurden jedoch bis auf eine Ausnahme[41] nie mit konkreten Wappendarstellungen der Stammbuchschreiber ausgefüllt. Außerdem sind im hinteren Tail des Stammbuches noch drei ovale Kupferstiche mit allegorischen darstellungen der Elemente Luft („AER“), Wasser („AQVA“) und Erde („TERRA“) eingebunden[42]. Die letzten drei ganzseitigen und kolorierten Kupferstiche sind der holden Weiblichkeit mit Darstellung der Venus, den verschiedenen Ständen (Geistlicher, Adeliger, Gelehrter, Bauer) und einer nächtlichen Kampfszene gewidmet[43].

Die Blätter des Stammbuchs dürften ursprünglich doch wenigstens um je einen Zentimeter auf allen drei Seiten größer gewesen sein, da bei der letzten Bindung allem Anschein nach der Buchblock beträchtlich beschnitten wurde, sodass bei vielen Blättern die Schrift am oberen Rand und besonders die Unterschriften am unteren Rand völlig abgeschnitten wurden[44].

Die hölzernen Buchdeckel sind mit dunkelbraunem Leder überzogen, ansprechend geprägt und werden durch zwei Metallschließen geschlossen gehalten.

Zur Überlieferungsgeschichte sei noch angemerkt, dass der Verbleib dieses Stammbuchs von circa 1700 bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert unbekannt ist. Aus dem Jahr 1902 datiert der einzige Besitzervermerk, der das Stammbuch bereits als in bayerischen Privatbesitz befindlich ausweist[45]. Seither blieb es in Bayern, bis das Salzburger Landesarchiv im Jahr 2010 die Gelegenheit erhielt, dieses für die Salzburger Geschichte interessante Buch erwerben zu können.

3) Die Stammbucheinträge:

Die Stammbucheinträge entsprechen durchwegs den gängigen Eintragungstypen. Dominiert werden die Einträge vom sogenannten dreiteiligen Standardtyp: Der obere Teil enthält zumeist nur eine Zeile mit Devise, die häufig nur mehr durch die Anfangsbuchstaben wiedergegeben wird, und der Jahreszahl. Den Hauptteil bildet die Wappendarstellung des Eintragers, wobei manchmal auch eine kleine Szene dargestellt sein kann. Das untere Drittel ist der eigenhändigen Widmung (mit häufiger Nennung des Stammbuchinhabers) und der Unterschrift des Inskribenten vorbehalten.

Die Einträge im Aman’schen Stammbuch gliedern sich in drei Gruppen, zunächst in den ältesten Teil für Georg Kaspar Portner (1590 – 1597), dann in den Hauptteil mit den Einträgen für Hans Sigmund Aman und dessen beiden Söhne (ca. 1611 – 1635) und schließlich in den letzten Teil, der aus drei Einträgen für Nikolaus Valentin Stolz, dem Schwiegersohn von Hans Sigmund Aman, besteht (1654 – 1658).

Wenden wir uns zunächst den frühen Blättern zu, die Georg Kaspar Portner, dem ersten Ehemann der Maria Perner, gewidmet sind. Bei diesen 30 Einträgen aus den Jahr 1590 bis 1597 fällt besonders auf, dass sie alle in das Stammbuch eingeklebt sind. Demnach wurde entweder das Stammbuch des Georg Kaspar Portner zerschnitten und aufgelöst und sodann in das Aman’sche Stammbuch eingeklebt oder aber es handelte sich nur um lose Stammbuchblätter, die erst später zu einem Buch gebunden werden sollten. Die Portner gewidmeten Einträge entsprechen typisch studentischen Widmungen, die zumeist an den Studienorten und sehr häufig in lateinischer Sprache abgefasst wurden. An Hand der datierten Einträge lässt sich Portners studentischer Werdegang von Graz über Ingolstadt bis Padua und Siena genau nachvollziehen.

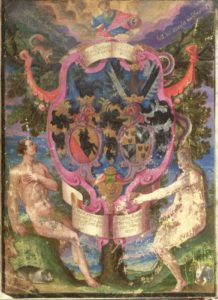

Neben den Portner auf Grund der Widmungen eindeutig zuzurechneden Blättern ergaben genauere vergleichende Untersuchungen, dass auch die Darstellung der „Justitia“[46] zu den Portnerischen Blättern zu zählen ist [Abb. 2]; schließlich studierte Portner Rechtswissenschaften, weswegen ihm die Darstellung der Justitia sicher als geeignetes Titelblatt für seine Stammbuchblättersammlung erschienen ist. Auf Grund der Darstellungsweise und der typischen Blattgröße wird auch die Darstellung der Jagdszene mit Hunden den Portnerischen Stammbuchblättern zuzurechnen sein[47]. Gleichfalls zu den frühen Portnerischen Blättern gehört auch das Bild einer Dame[48], das allerdings ohne Beschriftung geblieben ist.

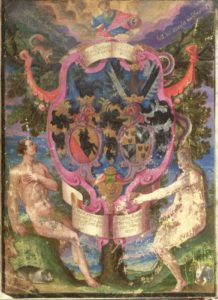

Insgesamt sind Georg Kaspar Portner damit 40 Blätter im Aman’schen Stammbuch zuzurechnen, die allesamt eingeklebt wurden. Die Verteilung dieser Blätter konzentriert sich auf die erste Hälfte des Stammbuches[49], wobei den ersten Eintrag die Darstellung der Justitia mit Schwert und Szepter bildet. Das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass das Stammbuch bereits von Portner selbst zu seinen Lebzeiten bzw. von dessen Frau Maria Perner angelegt worden sein könnte. Nach der Wiederverehlichung der Witwe mit Hans Sigmund Aman könnte dieser das Stammbuch weitergeführt haben und dabei ganz vorne (fol. 2v), also noch vor dem Eingangsblatt Portners mit der Justitia, seine Besitzeintragung vornehmen lassen: Das Ehepaar Aman – Perner wird als Adam und Eva (mit dem Apfel in der Hand) unter dem Lebensbaum, mit Angabe ihrer Namen und mit der Inschrift „Was Gott zusamengefiegt, soll der Mensch nit schaiden“ dargestellt. Überragt wird diese Szene von Gottvater. [Abb. 1]

Die Einträge, die Georg Kaspar Portner gewidmet sind, stammen zum gössten Teil aus dessen Studentenzeit. Begonnen hat er seine Ausbildung in Graz, wo die ersten beiden studentischen Einträge vom Juni 1590 datiert sind[50]. Nach seinem Studienortwechsel im Juli 1592 nach Ingolstadt folgen im Jahr darauf die nächsten Einträge seiner neuen bayerischen Studienfreunde Johann Jakob Schad von Mittelbiberach[51] und des aus München stammenden Balthasar Pettenpeckh[52] sowie des aus mährischen Adel stammenden Johann Bartholomäus Freiherr Haugwitz[53]. Im Sommer 1593 dürfte Portner erneut seinen Studienort gewechselt haben, um seine Tour an italienischen Universitäten fortzusetzen. Auf seiner Reise nach Süden dürfte er auch heimatlichen Salzburger Boden betreten haben, was zum Eintrag seines Freundes Christoph Grimming von Niederrain[54] führte.

Das folgende Jahr 1594 verbrachte Portner an der Universität Padua, wo sich zahlreiche Komilitonen in sein Stammbuch eintrugen. Neben einigen aus Bayern stammenden Freunden (Paul und Nikolaus Chrysostumus Ostermair[55], Bernhard von Schedling[56]) sind aus dieser Zeit auch eine ganze Reihe von Einträgen von norddeutschen Adeligen, die ebenfalls in Padua studierten, festzustellen[57]. Ebenso finden sich auch einige Einträge von Österreichern aus diesem Paduaaufenthalt Portners wie die des Johann Bapatist Pacheleb[58], Enkelsohn des Rektors der Wiener Universität Andreas Pacheleb, und des Ernst Wilhelm Geyer von Osterburg[59].

Sehr ähnlich gestaltete sich auch die Zusammensetzung der Freunde im Folgejahr in Siena, wo sich Portner wiederum fast ausschließlich im Bereich der deutsprachigen Studenten bewegte. Neben Geschlechtern aus den habsburgischen Ländern (Johann Freiherr Rueber, Adam von Hallegg, Georg Seifried von Herberstein)[60] sind die „Bayern“ (Christoph von Gemmingen, Hochbrand von Taufkirchen, Johann Rudolf von Preising)[61] sehr stark vertreten. Auch einige norddeutsche Geschlechter finden sich wieder unter den Freunden Portners[62].

Auffällig ist hingegen die fast völlige Absenz von Salzburger Adeligen unter den Stammbuchblättern Portners. Lediglich Heinrich Elsenheimer[63], der spätere Pfleger von Radstadt, ist in diesem Zusammenhang anzuführen, allerdings ist unsicher, ob dieser überhaupt Student war oder ob er diesen sonst auf seinen Studienreisen getroffen hat.

Mit dem Jahr 1597 brechen die Einträge für Georg Kaspar Portner ab[64]. Zu dieser Zeit dürfte er seine Studien beendet haben und anschließend in erzstiftisch Salzburger Dienste getreten sein.

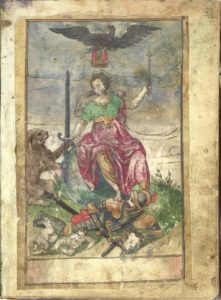

Die folgenden Stammbucheinträge beginnen erst mit dem Jahresende 1611: Vom Silvestertag dieses Jahres datieren eine ganze Reihe von Einträgen der Gewerkenfamilie Rosenberger von Rosenegg [Abb. 3], die alle in Zell am See getätigt wurden[65]. Vermutlich in dieser Zeit ist auch der Eintrag des Stammbuchbesitzers Hans Sigmund Aman zu setzen. Wurde es vielleicht anläßlich seiner Vermählung mit Maria Perner, der Witwe Portners, angeschafft oder war es ein Einstandsgeschenk der Ehefrau, was auch die zahlreichen eingeklebten Portner’schen Widmungen erklären würde.

Die soziale Zusammensetzung der Einträger unterscheidet sich nun ganz wesentlich von dem zuvor angeführten Personenkreis, da nun Freunde und Verwandte aus dem Pinzgau dominieren. Zu den ersten Freunden zählte allem Anschein nach der bürgerliche Wirt zu Zell am See Abraham Kamersperger[66], der sich zu Jahresbeginn 1612 verewigte. Daneben aber sind in den ersten Jahren mehrere weibliche Mitglieder von Adelsfamilien wie der Weitmoser[67], Welsperg[68], Gils[69], Penninger von Penningberg und Obkirchen[70] und der Wilpenhofer zu Lerchen[71] – zumeist ohne Wappendarstellung – verzeichnet.

Natürlich verewigten sich auch zahlreiche Verwandte des Stammbuchinhabers wie sein Onkel Sigmund Aman[72], seine Schwestern Barbara und Margarethe[73], seine Vettern Jakob Riedl[74] und Adam Stöckl[75] oder die Vettern aus der Lungauer Adelsfamilie Grimming zu Niederrain[76]. Daneben dürfen natürlich auch die Schwäger des Stammbuchinhabers Christoph Hölzl von Sillian in Osttirol[77], Hans Achilles Ilsung von Tratzberg[78] und Johann Wiguläus Hartmannsperger[79], der es zum Pfalzneuburgischen Hauptmann gebracht hatte, nicht fehlen.

Außerdem finden sich auch die Inhaber der umliegenden Verwaltungen in größerer Anzahl, so etwa der spätere Zeller Landrichter Karl Freiherr von Kuenburg[80], der Kropfsberger Pfleger Jakob Wilpenhofer zu Lerchen, der seit 1613 den Ansitz Obkirchen ob Taxenbach besaß[81], der Werfener Mautner Paul Niggl[82], der Abtenauer Pfleger Hans Christoph Teufl von Pichl[83] oder der Marktrichter zu St. Michael im Lungau Wilhelm Heiß[84]. Unter diesen Einträgen von Honoratioren des Pinzgaus ragt besonders die Widmung des Saalfeldener Dechants Georg Tauscher[85] hervor, die zwei gegenüberliegende Seiten flächig füllt und neben der Widmung auch noch eine bemerkenswerte allegorische Darstellung der „Amicitia“ bringt.

Mit dem Todesjahr des Hans Sigmund Aman 1625 endet dieser zweite und größte Hauptblock an Stammbucheinträgen (69 Einträge aus den Jahren 1611 bis 1625).

Mit dem Tod des Stammbuchinhabers und der folgenden Kriese der Familie Aman versiegen vorerst auch die Einträge im Stammbuch. Erst mit dem Jahr 1632, als der ältere Sohn Hans Christoph Aman beinahe 20 Jahre alt war, beginnen wieder neue Einträge in das Stammbuch. Bemerkenswert daran ist allerdings die Tatsache, dass die überwiegende Zahl der Einträge nun von weiblichen Mitgliedern befreundeter bzw. verwandter Familien wie der Wilpenhofer zu Lerchen[86] und der Überacker zu Sieghartstein[87] stammten. Weiters finden sich unter den Einträgen aus der Zeit von Hans Sigmund Aman noch dessen Cousin mütterlicherseits Christoph Gottfried Perner[88], der später seinem Vater im Erbausfergenamt zu Laufen nachfolgen sollte.

Nicht sicher zu entscheiden ist hingegen, ob der Eintrag des Salzburger Leutnants Josef Niggl[89] noch Hans Christoph Aman oder doch bereits seinem jüngeren Bruder Georg Sigmund zuzurechnen ist. Von 1635 bis 1637 schließen noch einige Einträge von befreundeten Salzburger Adeligen wie Wolf Wilhelm Kuen von Belasi[90], Ludwig Franz von Rehlingen[91] und Adam Jocher zu Höch und Eggersberg[92] an. Mit dem Jahr 1637 enden wiederum die Einträge für die Aman’schen Söhne, allem Anschein nach hatten sie die Liebe zum Familienstammbuch verloren.

Erst über 15 Jahre später sollte die Tradition der Stammbucheinträge noch einmal für wenige Jahre fortgesetzt werden. Mit der Verehelichung der jüngeren Schwester Maria Felizitas Aman mit dem kaiserlichen Sattelkammerverwalter Nikolaus Valentin Stolz am 9. November 1654 beginnt die letzte Serie von Einträgen[93]. Die beiden letzten Einträge entstanden im Abstand von jeweils zwei Jahren zu Weihnachten 1656 und 1658, als sich Freunde von Stolz aus Wien, der Wiener Ratsherr Johann Michael Mezler[94] und der Jurist Johann Adam Kaschniz[95], verewigten. Damit schließen die Einträge und das Stammbuch dürfte – zwar etwas aus der Mode gekommen – in der Familie von Stolz in Wien für die nächste Zeit erhalten geblieben sein, bis es auf ungeklärte Weise nach Bayern gelangte, wo es im Jahr 2010 vom Salzburger Landesarchiv erworben werden konnte.

[1] Über Stammbücher im Allgemeinen vgl. Werner Wilhem Schnabel, das Stammbuch. Konstitution und Geschichte einer textsortenbezogenen Sammelform bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts (= Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext 78), Tübingen 2003.

[2] Über die Familie Aman allgemein vgl. F. Martin, 100 Salzburger Familien: 86. Aman von Judendorf und Saal, in: MGSLK 82/83 (1942/1943), S. 57-58.

[3] Zum Ansitz Saalhof vgl. F. Zaisberger / W. Schlegel, Burgen und Schlösser in Salzburg I: Pongau, Pinzgau, Lungau, Wien 1978, S. 101-102.

[4] SLA, Frank, Beamtenkartei: Christoph Aman.

[5] SLA, Lehenakten 48.

[6] Der Grabstein in der Brucker Pfarrkirche ist in der Österr. Kunsttopographie Bd. 25, Baden b. Wien 1933, S. 253 abgebildet.

[7] SLA, HK Taxenbach 1618 D.

[8] SLA, Lehenakt 48.

[9] Zur Familie Perner vgl. F. Koller, Die Anlagen des Christoph Perner auf der Sinnhub, in: Chronik Bischofshofen, Bischofshofen 2001, S. 255-260 und H.-G. von Chamier-Glisczinski, Herrschaftsgeschichte von Lampoding und Wolkersdorf, in: Heimatbuch Kirchanschöring Lampoding, 4. Aufl., Kirchanschöring 2010, S. 54-56.

[10] SLA, Frank, Beamtenkartei: Andrä Perner

[11] Zaisberger / Schlegel, Burgen und Schlösser in Salzburg I, S. 128.

[12] Trauungsbuch der Dompfarre II, S. 42.

[13] Dieser besaß mehrere Bürgerhäuser im Markt Mauterndorf. Auf seine Herkunft aus dem Lungau weist auch ein Portnerischer Teilungsbrief zwischen den Söhnen des Mauterndorfer Bürgers Hans Portner mit Namen Jakob und Zacharias vom 7.5.1594 sowie die Erwähnung eines Zehentbesitzes im Lungau von Georg Kaspar Portner in seinem Nachlassinventar vom 30.12.1610 hin (SLA, GA XXV P.29). Ebenso wird er bei seiner Immatrikulation an der Grazer Universität als „saltzburgensis“ bezeichnet (J. Andritsch, Die Matrikeln der Universität Graz, Bd. 1, Graz 1977, S. 5, M 1587/17).

[14] Andritsch, Matrikeln der Universität Graz, S. 5, M 1587/17: Er immatrikulierte als Hörer der Logik am 19. Oktober 1587.

[15] G. v. Pölnitz (Hrg), Die Matrikel der Ludwig Maximilian Universität Ingolstadt-Landshut-München, Bd. 1, München 1937, Sp. 1267.

[16] Dieser Studienweg lässt sich auf Grund der Stammbucheinträge nachzeichnen (siehe Stammbucheinträge auf fol. 28, 61, 32 und 9).

[17] SLA, Frank, Beamtenkartei: Georg Kaspar Portner ; GA XXVI 60 (1604) und 75 (1607).

[18] Das geht aus dem Nachlassinventar von Portner hervor; leider sind keine Buchtitel aufgeführt, sondern lediglich die Anzahl und Größe der Bücher genannt (SLA, GA XXV P.29).

[19] Portner dürfte den jungen Perner als Landsmann in Ingolstadt unter seine Fittiche genommen haben, da Perner im Herbst 1592 nach Ingolstadt gekommen war (vgl. Pölnitz, Matrikel 1, Sp. 1269).

[20] SLA, GA XXV P 29.

[21] Die älteste Tochter Sabine starb noch im Mädchenalter am 6.1.1621, die 1607 geborene Helene Barbara heiratete 1631 Hans Adam Puechhamer zu Rodaun im Steinfeld (NÖ.) und die 1609 geborene Eva Veronika war auch 1632 noch unverheiratet (SLA, GA XXV P 29).

[22] Über Hans Christoph Perner vgl. auch H.-G. von Chamier-Glisczinski, Lampoding, S. 54-56.

[23] Diese Datum ergibt sich aus dem Hinweis in den Verlassenschaftsunterlagen von Georg Kaspar Portner, dass die „Portnerin“ zu dieser Zeit wegen einer Vertragsaufrichtung nach Salzburg gereist sei (SLA, GA XXV P.29).

[24] PfarrA Zell am See, Trauungsbuch I, fol. 39.

[25] Die von der Witwe Maria Pernerin vorgeschlagenen wie Jakob Riedl zu Bruck, Bernhard Wilhelm Ritz zu Grub und Ramseiden, Hans Rosenberger zu Rosenegg und der Taxenbacher Gerichtsschreiber Kaspar Gärbmüller verweigern sich alle dieser Bestellung (SLA, HR Protokoll 1626, fol. 27v, 31, 81v, 108v, 114v und 193); noch im Juli 1627 bittet die Witwe neuerlich um Vormunde für ihre Kinder (ebd. 1627, fol. 153).

[26] Die Abhandlungskommissare bekamen im Februar 1628 den Auftrag ein Inventar anzufertigen, um Klarheit über das Vermögen bzw. die Schulden des „alten und jungen Aman“ (Christoph und Sohn Hans Sigmund) zu erhalten. Da sich die Aufgabe als sehr schwierig herausstellte, konnte erst im Oktober 1628 eine Aufstellung über das „alt- und jung-Amanische Vermögen“ vorgelegt werden (SLA, HR Protokoll 1628, fol. 56v-57 und 266v).

[27] SLA, OU 1630 XI 20 (freieigene Güter) und Lehenakten 48 (Verkauf der Lehengüter samt den Saalhof am 27. XI. 1630).

[28] Der mit der Abhandlung betraute Hofrat Niedermaier schlägt, nachdem die Aman’schen Vormunde bereits um die Bestätigung des Lehenverkaufs angesucht hatten, vor, die Lehen vom Verkauf auszunehmen und diese „Amanischen Manslehen“ den minderjährigen Kindern zu belassen (SLA, HR Protokoll 1631, fol. 84v-85); diese blieben ihnen schließlich auch.

[29] SLA, HR Protokoll 1632, fol. 10-10v.

[30] Bis zu diesem Zeitpunkt trat hauptsächlich die Mutter Maria Perner in Erscheinung, seit 1632 erscheint nur mehr die Großmutter der Kinder Felizitas Grimming, verwitwete Aman, was auf den Tod der Maria Perner zu dieser Zeit schließen lässt.

[31] Die Streitigkeiten dauerten beinahe ein ganzes Jahrzehnt und begannen im Jahr 1632, als die Verlassenschaftsabhandlung zum Abschluuss gekommen war, und endeten erst 1642, dem vermutlichen Todesjahr der Felizitas Grimming (vgl. SLA, HR Protokoll 1632, fol. 45v und 92, 1633, fol. 98 u. 234, 1634, fol. 66v u. 211v, 1636, fol. 27v u. 36, 1637, fol. 177, 1639, fol. 55v, 166v u. 222, 1641, fol. 67, und 1642, fol. 73, 124, 170v u. 220v).

[32] Stammbuch fol. 31v, 76 und 162v.

[33] Eine Nachricht über sein Ableben konnte leider weder in den Matriken der Pinzgauer Pfarren noch in den übrigen Aman’schen Archivalien gefunden werden. Jedoch könnte die Tatsache, dass das Hofgericht im Oktober 1634 eine Schlussrechnung von den Aman’schen Gerhaben einforderte, darauf hindeuten, dass Hans Christoph Aman zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war (SLA, HR Protokoll 1634, fol. 211v).

[34] Stammbuch, fol. 7v, 148v und 177v.

[35] SLA, HR Prot. 1644, fol. 39

[36] SLA, HR Prot. 1645, fol. 111v-112 und 157v.

[37] SLA, LB 28, Teil 2, fol. 63v-64: Der neue Lehenträger war der hochfürstliche Rat und Goldegger Pfleger Ludwig von Sbroiavaca.

[38] SLA, HR Prot. 1649 fol. 343v und 383.

[39] Die Verehelichung wurde nach langer Pause wieder in das Aman’sche Stammbuch eingetragen (fol. 165v). Am 2. März 1656 quittierte sie ihren Vormunden Hans Sigmund Söll von Aichberg (Nachfolger nach dem am 28. 7. 1645 verstorbenen Bernhard Wilhelm Ritz zu Grub und Ramseiden) und Hans Jud von Piesendorf über den Erhalt ihres restlichen Erbes, womit diese Vormundschaft nach über 30jähriger Dauer endgültig beendet werden konnte (SLA, HR Catenichl 1654-1665, Nr. 100).

[40] Die Nummerierung dieser Kupferstiche mit der Größe von ca. 9,7 x 9,7 cm reicht von 1 bis 42 (es fehlen die Nummern 5, 7, 8, 13, 16 und 17); die Stiche sind jeweils auf der Blattvorderseite platziert.

[41] Lediglich Jakob Riedl zu Bruck benutzte für seine Eintragung die Wappenkartusche als Vorlage für die Darstellung seines Familienwappens (Stammbuch, fol. 130v).

[42] Die ovalen Stiche mit der Größe von 10 x 13 cm mit lateinischer Umschrift finden sich auf den den fol. 170, 173 und 176.

[43] Stammbuch, fol. 163, 167 und 168.

[44] So geschehen z. B. bei fol. 14v, 24, 124v, 169 und 172.

[45] Der Besitzvermerk lautet: „11. Juli 1902 v(on) H(errn) W. Oettinger erhalten Nicolaus Stark“.

[46] Stammbuch, fol. 3.

[47] Stammbuch, fol. 59.

[48] Stammbuch, fol. 40.

[49] Bis fol. 82 sind 38 Portnerische Blätter zu finden.

[50] Stammbuch, fol. 35 u. 60: Die beiden Studenten Roger Salomon aus Wien und Johann Albrecht Grochovtzki lassen sich allerdings nicht näher identifizieren.

[51] Stammbuch, fol. 19.

[52] Stammbuch, fol. 30.

[53] Stammbuch, fol. 29.

[54] Stammbuch, fol. 81.

[55] Stammbuch, fol. 28 u. 94.

[56] Stammbuch, fol. 34

[57] So z.B. German Kerkering zu Borg (fol. 77), Christoph von Lehndorf (fol. 48), Nikolaus Lindstat (fol. 42) und Heinrich Burggraf und Herr zu Dohna (fol. 61).

[58] Stammbuch, fol. 67.

[59] Stammbuch, fol. 20.

[60] Stammbuch, fol. 32, 22 und 9.

[61] Stammbuch, fol. 80, 82 und 117.

[62] Z.B. Wichmann von Winterfeld (fol. 53), Bodo Hacke (fol. 50).

[63] Stammbuch, fol. 71.

[64] Der letzte Eintrag stammt aus dem Jahr 1597 und stammt vom Salzburger Johann Jakob Gatt, den er eventuell an der Universität in Igolstadt kennen gelernt haben könnte (Stammbuch, fol. 55); über Johann Jakob Gatt vgl. Pölnitz, Matrikel Ingolstadt, Bd. I/1, Sp. 1118).

[65] Stammbuch, fol. 100v-102.

[66] Stammbuch, fol. 126v.

[67] Stammbuch, fol. 37v und 38: Die Schwestern Regina und Elisabeth Weitmoser waren Töchter des 1603 verstorbenen Gewerken Christoph Weitmoser.

[68] Stammbuch, fol. 38: Katharina Sophie von Welsperg, geb. 15.2.1596, war die Tochter des Ferdinand von Welsperg.

[69] Stammbuch, fol. 38: Elisabeth von Gils, geb. Grimming, war die Ehefrau des Glanegger Pflegers Marx von Gils.

[70] Stammbuch, fol. 4: Felizitas Puchheimer, geb. Penninger von Penningberg und Obkirchen.

[71] Stammbuch, fol. 75: Elisabeth wilpenhofer war eine Tochter des 1602 gestorbenen Wenger Urbarpropstes Ägidius Wilpenhofer zu Lerchen.

[72] Stammbuch, fol. 23v

[73] Stammbuch, fol. 36 und 36v.

[74] Stammbuch , fol. 130: Jakob Riedl war ursprünglich Wirt zu Bruck, der seit 1618 als Verwalter des Chiemseer Amtes Fischhorn den Aman nachgefolgt war; 1630 schließlich kaufte er aus der Aman’schen Verlassenschaft auch den Saalhof, nach welchem sich das Geschlecht seither nannte.

[75] Stammbuch, fol. 74: Die Stöckl besaßen bis 1584 den Saalhof, danach nannte sich die Familie nur noch nach dem Hof Judendorf (bei Goldegg), wie ursprünglich auch die Familie Aman.

[76] Stammbuch, fol. 62v: Christoph Grimming: + vor 1616; Stammbuch, fol. 57v: Adam Grimming: + 29.9.1651, der auch im Stammbuch des Hans Wilhelm Teufl v. Pichl (ÖNB Cod. 9697 fol. 48v) zum Jahr 1637 verzeichnet ist; Stammbuch, fol. 64v: Alexander Grimming (+ 12.1.1624) und dessen Frau Sophia Barbara Westacher.

[77] Stammbuch, fol. 104.

[78] Stammbuch, fol. 93a: Hans Achilles Ilsung (+ 1666 (?) war 1621 Landrichter u. Hauptmann in Schärding und mit Regina (Aman) verheiratet (SLA, LehenA 188).

[79] Stammbuch, fol. 74.

[80] Stammbuch, fol. 9v.

[81] Stammbuch, fol. 44.

[82] Stammbuch, fol. 179.

[83] Stammbuch, fol. 157: Von dieser Familie existiert ebenfalls ein Stammbuch aus der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts (ÖNB Cod. 9697: Stammbuch des Johann Wilhelm Teufl zu Pichl).

[84] Stammbuch, fol. 178v.

[85] Stammbuch, fol. 42v-43: seit 1618 Dechant von Saalfelden, + 14.10.1627.

[86] Stammbuch, fol. 38: Sara Wilpenhofer mit ihrer tochter Anna Maria; Stammbuch, fol. 76: Maria Magdalena Wilpenhofer.

[87] Stammbuch fol. 30v-31: Anna Maria, Susanna Elisabeth und Maria Ursula Überacker waren die Schwestern des ebenfalls im Stammbuch verewigten Wolf Dietrich Überacker.

[88] Stammbuch, fol. 108v.

[89] Stammbuch, fol. 164v: Niggl war der Sohn des Werfener Landrichters Josef Niggl und mit Jakobe Khern verehelicht (SLA, Frank Beamtenkartei).

[90] Stammbuch, fol. 7v.

[91] Stammbuch, fol. 177v: geb. 1619, + 4.8.1684; Sohn des Friedrich v. R. und der Maria v. Haunsberg, wurde Hofrat und heiratete 1649 Anna Maria von Grimming (SLA, Frank Beamtenkartei).

[92] Stammbuch, fol. 148v.

[93] Stammbuch, fol. 165v.

[94] Stammbuch, fol. 128v.

[95] Stammbuch, fol. 166v.