Zwangsarbeiter-Kartei des Landrates Pongau

Im „Reichsgau Salzburg“ kamen im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter vor allem in der Landwirtschaft, im Straßenbau und auf Kraftwerksbaustellen zum Einsatz. Ab 1943 kann man von ca. 40.000 ausländischen Sklavenarbeitern ausgehen. Viele wurden Opfer der menschenunwürdigen Lebensbedingungen. Während in der Landwirtschaft die Zwangsarbeiter in der Regel bei ihren Arbeitgebern wohnten, waren sie auf den großen Kraftwerksbaustellen in Lagern untergebracht. Viele dieser Sklavenarbeiter wurden Opfer der menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen. Besonders schlimm war das Schicksal der aus Osteuropa verschleppten Zwangsarbeiter, da sie auf Grund der verbrecherischen NS-Rassenideologie ungleich schlechter behandelt wurden, als Arbeitskräfte aus Westeuropa. Genaue Opferzahlen stehen für Salzburg nicht zur Verfügung, doch alleine in St. Johann im Pongau, wo sich ab Frühjahr 1942 mit dem „Stalag 317 (XVIII C) Markt Pongau“ eines der größten Kriegsgefangenenlager auf dem Gebiet des heutigen Österreich befand, sind insgesamt 3.782 Kriegsgefangene, die meisten aus der ehemaligen Sowjetunion, zum Großteil in Massengräbern bestattet.

Spätestens ab 1943 („Totaler Krieg“) kann man im heutigen Bundesland Salzburg von mindestens 40.000 ausländischen Arbeitskräften ausgehen, die vom NS-Regime zur Arbeit gezwungen wurden. Diese Zahl erhöhte sich bis zum Winter 1944/45 kontinuierlich auf etwa 50.000, da der kriegsbedingte Arbeitskräftemangel für die deutsche Rüstungsindustrie immer stärker spürbar wurde. Erst unmittelbar gegen Kriegsende und dem immer mehr um sich greifenden Zusammenbrechen der militärischen und rüstungswirtschaftlichen Strukturen sank die Zahl wieder.

Mit Stichtag 15. Februar 1945 waren im „Reichsgau Salzburg“ 26.924 ausländische Arbeitskräfte, davon „fremdstämmige“ 24.574 (Polen und „Ostarbeiter“: 13.434) registriert.[1] Addiert man dazu noch ca. 23.000 Kriegsgefangene alleine aus dem „Stalag 317 (XVIII C) Markt Pongau“, dann kann man davon ausgehen, dass zu Kriegsende mindestens 50.000 ausländische Zwangsarbeiter eingesetzt waren.

Im damaligen „Reichsgau Salzburg“ fehlten strukturbedingt große Rüstungsbetriebe. Daher kamen während des Zweiten Weltkrieges Kriegsgefangene, „zivile“ ausländische Arbeitskräfte und KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter[2] vor allem in der Landwirtschaft und beim Bau von Kraftwerken, wichtigen Straßenverbindungen („Reichsautobahn“) zum Einsatz. Ab Herbst 1944 wurden sie nach Luftangriffen unter Lebensgefahr auch zu Aufräumungsarbeiten und zur Beseitigung nicht explodierter Sprengkörper herangezogen. Allen gemeinsam war, dass sie fern ihrer Heimat, aus der sie oftmals unter brutalem Zwang verschleppt wurden, für das NS-Regime und seine Kriegsanstrengungen gegen ihren Willen arbeiten mussten. Viele bezahlten dies mit ihrem Leben oder trugen bleibende gesundheitliche Schäden davon.

Im Laufe des Krieges veränderte sich die personelle Zusammensetzung der ausländischen Arbeitskräfte. Bis 1942/43 waren hauptsächlich „Zivilarbeiter“ beschäftigt, die Anzahl der Kriegsgefangenen war vorerst noch vergleichsweise gering. Ab 1942/43 nahm die Zahl der zivilen Arbeitskräfte im gesamten Reichsgau ab, denn nach Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion, im Sommer 1942, kamen verstärkt russische Kriegsgefangene in den „Reichsgau Salzburg“. Auch in den beiden letzten Kriegsjahren, als auf Grund der sich geänderten militärischen Lage der Nachschub von neuen Kriegsgefangenen immer mehr zurückging, blieb diese Personengruppe in den wenigen Industriebetrieben, aber vor allem in der Landwirtschaft und auf den großen Baustellen unentbehrlich.

Während in der Landwirtschaft Zwangsarbeiter zumeist bei ihren Arbeitgebern wohnten, waren sie auf den großen Kraftwerksbaustellen in Lagern untergebracht, die sich teilweise in hochalpinem Gelände befanden und nur unzulänglich als Unterkunft über das ganze Jahr, also auch im Winter, geeignet waren. Viele dieser Sklavenarbeiter wurden Opfer der menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen.

„Damals sind besonders viele gestorben, vor allem die Älteren. Wir [bewegten] uns auf steilen Hängen, in Holzschuhen mit Holzsohle. Wenn man da einmal ausrutschte, war man weg. Die Jungen hielten sich noch irgendwie, obwohl auch das nicht immer gut ging. […] Es gab Stellen, wo man auf Leitern steigen musste, und diese Leitern waren vereist […]“[3]

Besonders schlimm war das Schicksal der aus Osteuropa verschleppten Zwangsarbeiter, der sowjetischen Kriegsgefangenen und von KZ-Häftlingen, da sie auf Grund der verbrecherischen NS-Rassenideologie ungleich schlechter behandelt wurden, als Arbeitskräfte aus Westeuropa.

Genaue Opferzahlen stehen für das heutige Bundesland Salzburg nicht zur Verfügung, doch alleine in St. Johann im Pongau, wo sich ab Frühjahr 1942 mit dem „Stalag 317 (XVIII C) Markt Pongau“ eines der größten Kriegsgefangenenlager auf dem Gebiet des heutigen Österreich befand,[4] sind insgesamt 3.782 Kriegsgefangene, die meisten aus der ehemaligen UdSSR, zum Großteil in Massengräbern bestattet.[5]

Der erste Teil der Karteikarten betrifft 1.453 im Pongau lebende Ausländer aus 20 Staaten.[6] Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich zum überwiegenden Teil nicht um Zwangsarbeiter, da erkennungsdienstliche Angaben und die Nennung von Arbeitgebern zumeist fehlen.

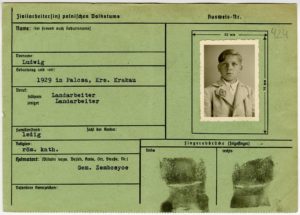

Auf dem zweiten Teil der Pongauer Kartei sind 1.237 polnische und 270 „Zivilarbeiter“ aus der damaligen Sowjetunion namentlich angeführt. Die Kartei der zivilen Arbeitskräfte aus der UdSSR ist jedoch unvollständig und beinhaltet lediglich in alphabetischer Reihung die Namen von A bis G. In der Regel enthalten die Karten neben Angaben zur Person, die Aufenthaltsdauer und den oder die jeweiligen Arbeitgeber im Land Salzburg, ein Foto sowie die Fingerabdrücke der beiden Zeigefinger. Auf der Rückseite sind manchmal zusätzliche Informationen eingetragen, wie die Nennung einzelner Lager, etwaige Schwangerschaften und Krankheiten, Gesetzesverstöße bzw. Haftzeiten oder Einweisungen in Konzentrationslager.

Derartige Karteien muss es auch in den anderen Landkreisen gegeben haben, denn in einer Polizeiverordnung des „Reichsministers des Innern“ von Anfang März 1940 wurden Inhalt und Aussehen dieser Karteikarten festgelegt.[7] Ehemalige Zwangsarbeiter berichten zudem häufig davon, dass sie erkennungsdienstlich erfasst wurden.

[1] SLA, RSTH I/3 114.

[2] An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass der Begriff „Zwangsarbeiter“ auch die Zwangsarbeiterinnen mit einschließt. Dies gilt in analoger Weise auch für andere Begriffe und Nationalitätenangaben, wie Fremdarbeiter, Ausländer, Polen, Ukrainer, etc.

[3] Reinhard Engel/Joana Radzyner, Sklavenarbeit unterm Hakenkreuz. Die verdrängte Geschichte der österreichischen Industrie. Wien 1999, S. 226.

[4] In den letzten beiden Kriegsjahren waren in diesem Lager immer über 20.000 ausländische Soldaten interniert. Am 1.9.1944 erreichte er mit 23.715 Gefangenen seinen Höchststand; vgl.: Bestandsmeldungen OKW/Abt. Kgf. bzw. Chef KGW. BA-MA, RW/6 v. 184, S. 450-454, zit. n.: Hubert Speckner, Kriegsgefangenenlager in der „Ostmark“ 1939–1945. Zur Geschichte der Mannschaftsstammlager und Offizierslager in den Wehrkreisen XVII und XVIII. phil. Diss. Univ. Innsbruck 2000, S. 369/371.

[5] Schreiben der Gemeinde St. Johann an das „Österreichische Schwarze Kreuz“, 18.2.1948 und 24.3.1953 (Gemeindearchiv St. Johann).

[6] Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Niederlande, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Polen, Rumänien, Schweiz, Sowjetunion, Tschechoslowakei, Türkei, Ukraine, Ungarn sowie „staatenlose“ Ausländer.

[7] Polizeiverordnung über die Kenntlichmachung im Reich eingesetzter Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums vom 8. März 1940; SLA, RSTH I/3 126.