Als während des Zweiten Weltkriegs im Oktober 1944 die ersten Bomben auf die Stadt Salzburg fielen und die Wasserversorgung durch geplatzte Leitungen und ein zerstörtes Pumphaus nachhaltig gestört wurde, rückte die Bedeutung einer selbstverständlich gewordenen Versorgung mit Trinkwasser wieder in das Bewusstsein der Bewohnerinnen und Bewohner. Die aus dem getroffenen Reservoir auf dem Mönchsberg herabstürzenden Wassermassen wurden als ein „(…) nie gesehenes Schauspiel, ein ungeheurer Sturzbach, der das ganze Stadtviertel Griesgasse-Getreidegasse unter Wasser setzte (…)“ beschrieben.1

Oft sind die Infrastruktureinrichtungen des täglichen Lebens vor den Augen der Bevölkerung verborgen, wie etwa die unterirdischen Hochwasserbehälter auf dem Mönchsberg, die nur durch deren Zugänge in einer halbvergrabenen Mauer erkenntlich sind. Das Salzburg Museum versucht auch von solchen Einrichtungen Abbildungen und zugehörige Gegenstände in die Sammlung aufzunehmen, auch wenn dadurch nur ein unvollständiger Blick auf diese Anlagen entstehen kann.

Stadterweiterung – Gesundheit – Schutz vor Feuer

Wie schon in den vorangegangenen Jahrhunderten befasste man sich auch Mitte der 1860er Jahren neuerlich mit der Erweiterung der Trinkwasserversorgung der anwachsenden Stadt Salzburg.2 Mit der Aufhebung des Festungsstatus 1859 sowie dem neuen Gemeindegesetz von 1862, das den Kommunen mehr Autonomie einräumte, sah man sich vonseiten der Stadtgemeinde nun in der Lage, die langersehnte Erweiterung jenseits der alten Grenzen in Angriff zu nehmen. Seit dem Anschluss der Stadt an die Eisenbahn 1860 war man auch mit einem immer höheren Besucherstrom konfrontiert. Dies war zwar wegen der angestrebten Etablierung als „Saisonstadt“ erwünscht, stellte aber die Verwaltung vor große Herausforderungen, denn gleichzeitig stieg auch die Zahl der autochthonen Bevölkerung immer weiter an. Die hygienische Situation war mangelhaft (wie die Typhusepidemie im Jahr 1865 deutlich veranschaulicht), und die bestehenden Wasserleitungen vom Gers- und Gaisberg herab waren desolat. Aus diesen Gründen musste die Wasserver- und -entsorgung zeitnah modernisiert bzw. erweitert werden. Auch die Gefahr eines Stadtbrandes konnte durch den stetigen Ausbau von flächendeckenden Druckleitungen weiter eingedämmt werden.

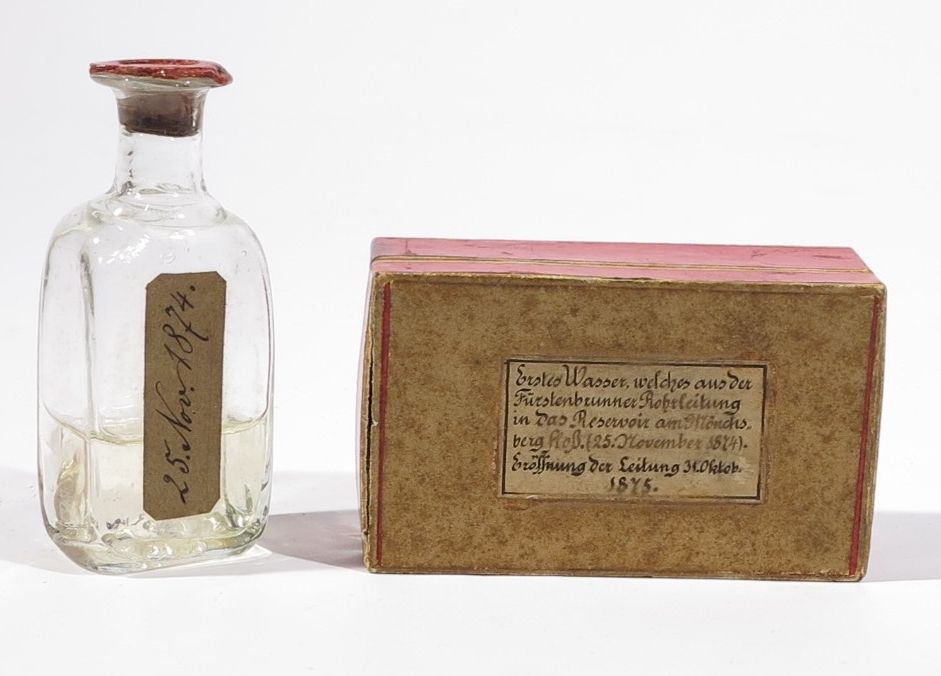

Nach eingehenden Wasserqualitäts- und Machbarkeitsstudien entschied man sich für eine neue Wasserleitung, die von Fürstenbrunn das kühle Nass in die Landeshauptstadt bringen sollte. Das Ansuchen um eine dauerhafte Wasserentnahme wurde vom Besitzer der Quelle, dem bayerischen König Ludwig II., positiv beantwortet.3 Und damit konnten Offerte für den Bau der Leitung und des notwendigen Hochbehälters auf dem Mönchsberg eingeholt werden. Gewonnen hat die Ausschreibung die „Deutsche Wasserwerksgesellschaft Frankfurt a. Main“, die im Mai 1874 mit den Arbeiten begann und das Projekt bis zum Ende des Jahres 1875 abschließen wollte. Auch wenn während der Arbeiten von verschiedenen Seiten Kritik an dem Bau geübt wurde – wie etwa die Beanstandung der Qualität der Ausführung oder eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch Bleirohre –, so konnte dennoch die erste Probebefüllung des Reservoirs im November 1874 durchgeführt werden. Das Einleiten von Fürstenbrunnwasser in das Leitungssystem der Stadt erfolgte im drauffolgenden Juli. Die offizielle Eröffnung fand schließlich am 31. Oktober 1875 statt, bei der man als Attraktion aus allen angeschlossenen Hydranten das Wasser in den Himmel spritzen ließ und der Stadtverwaltung den „Schlüssel zum Mönchsbergreservoir“ übergab.

Wasserverschwendung und ein duales System

Trotz der nun ausreichenden Wasserversorgung trachtete man danach, das Risiko eines Ausfalls dieser einzigen Leitung zu minimieren, in dem man 1888/89 sowie um 1900 zwei weitere Behälter, diesmal auf dem Kapuzinerberg, errichtete. Diese sollten genügend Wasser vom Gersberg, Gaisberg und Gnigler Berg (Kühberg) speichern, das im Notfall als Reserve dienen könne. Für die ersten beiden Jahrzehnte nach der Eröffnung des Mönchsbergreservoirs glaubte man, mit der vorhandenen Wassermenge auszukommen. Ab der Mitte der 1890er Jahre häuften sich jedoch Meldungen von überbordender Wasserverschwendung; die damit einhergehende Möglichkeit eines Wassermangels, zum Beispiel im Fall eines Stadtbrandes, wurde zum Problem. Neben der stetig anwachsenden Bevölkerungszahl wurden zwei wesentliche Gründe für den immensen Verbrauch festgemacht. Zum einen waren die wenigsten Häuser thermisch isoliert, weswegen die Bewohnerinnen und Bewohner im Winter das Wasser kontinuierlich laufen ließen, um ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern. Zum anderen diente fließendes Wasser in den heißen Sommermonaten auch als Kühlung für Räume und Lebensmittel. Oftmals angedrohte Geld- und sogar Freiheitsstrafen bei fortgesetzter Wasserverschwendung blieben im Wesentlichen wirkungslos. So sah man schließlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Lösung dieses Problems in der verpflichtenden Installation eines Wasserzählers und der Errichtung eines Nutzwassernetzes, das das Trinkwassernetz entlasten könne. Dabei sollten neue Trinkwasserleitungen in den Häusern verlegt werden sowie die vorhandenen älteren Leitungen als Nutzwasserversorger weiter Verwendung finden. Dieses Nutzwassersystem, das man über ein weiteres Reservoir auf dem Mönchsberg speisen wollte, diente in erster Linie zur Versorgung der Hydranten, Waschküchen, Gartenleitungen, Handwerksbetriebe, öffentlichen Toiletten und Laufbrunnen.4 Im November 1907 kam es zur feierlichen Eröffnung dieses neuen zusätzlichen Speichers, der neben dem Bürgerwehrsöller errichtet (Abb. 5) und durch eine Steigleitung nahe dem Bürgerspital mit Wasser aus der alten Brunnhausquelle im Nonntal versorgt wurde. Überschüssiges Wasser aus dem nahegelegenen Fürstenbrunnreservoir lief ebenfalls über eine Überlaufleitung in diesen Nutzwasserspeicher. Wie bei allen Infrastrukturprojekten wurde auch dieses auf viele Jahre angelegt, weswegen der Ausbau dieses neuen Wassernetzes an die 20 Jahre in Anspruch nahm.

Manipulationen und erste Reglementierung

Auch wenn der fortschreitende Ausbau eines Nutzwassersystems die Trinkwassersituation in der Stadt erheblich entlasten konnte, so musste man dennoch weitere Möglichkeiten für den langfristigen Umgang mit dem kostbaren Gut ausloten. Dabei zeigte sich, dass es oftmals keine klar erkennbare Unterscheidung von Trink- und Nutzwasseranschlüssen gab und es vereinzelt zu Infektionskrankheiten5 bzw. zu gezielten Manipulationen bei den Leitungsinstallationen in den Wohnhäusern kam. So blieb den Verantwortlichen keine andere Möglichkeit, als dem Nutzwasser bei der Einspeisung im Brunnhaus Chlor beizumengen,6 um so die Anzahl der Keime im Wasser deutlich abzusenken. Dies sollte bis zum Ende der Nutzwasserversorgung im Jahre 1932 auch so bleiben.

Anfang des 20. Jahrhunderts erkannte man, dass der Einbau von Wasserzählern bzw. eine konkrete Abbrechung des individuellen Verbrauchs nicht mehr aufgeschoben werden konnte (Abb. 6). Ab der Mitte der 1900er Jahre wurden Anstrengungen unternommen, sämtliche Häuser mit diesen Messeinrichtungen auszustatten, teilweise gegen den Widerstand der Bewohnerinnen und Bewohner, da diese die Kosten für den Anschluss (Messeinheit, Schachtarbeiten usw.) nicht übernehmen wollten. Auch wenn an die 200 Häuser zu diesem Zeitpunkt noch nicht angeschlossen waren, gilt das Jahr 1912 doch als der Beginn eines neuen Zeitabschnittes, da es von da an erstmals eine reelle Grundlage für den tatsächlichen Wasserverbrauch bzw. eine korrekte Abrechnung gab.7

Der Krieg und die Zeit danach

Mit dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) sowie dem weiteren Anwachsen der Bevölkerungszahl in der Stadt und in den angrenzenden Gemeinden wurde deutlich, dass eine 40 Jahre alte Leitung aus Fürstenbrunn allein zu wenig war, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Vieles wurde in den folgenden Jahren projektiert, aus Kostengründen sowie wegen räumlichen Distanzen wieder verworfen, manches aber auch in die Tat umgesetzt, wie etwa die Erschließung des Grundwasserfelds in Glanegg 1929. Dieses stellt mit der Fürstenbrunnquelle bis heute das duale Fundament der Wasserversorgung der Landeshauptstadt dar. Auch der Mönchsberg wurde weiterhin zur Wasserversorgung der Stadt genutzt und weitere Hochwasserbehälter geschaffen, die teilweise bis heute in Verwendung sind oder aber in ein Wassermuseum („WasserSpiegel“) umgestaltet wurden. Die Geschichte der Wasserversorgung von Salzburg ist eine, die sich über Jahrhunderte erstreckt und bis heute nicht abgeschlossen ist.

1 R. Ebner und H. Weigl: Das Salzburger Wasser. Geschichte der Wasserversorgung der Stadt Salzburg, Schriftenreihe des Archivs der Stadt Salzburg 39, Salzburg 2014, S. 156.

2 Salzburger Zeitung, 17.1.1866, S. 3.

3 Salzburger Zeitung, 20.11.1869, S. 2.

4 Salzburger Chronik für Stadt und Land, 20.7.1904, S. 3.

5 Salzburger Volksblatt, 13.2.1929, S. 7.

6 Salzburger Wacht, 25.8.1911, S. 5.

7 A. Rosskothen: Die Wasserversorgung der Stadt Salzburg und ihr Ausbau, Salzburg 1927, S. 9.

8 wie Anm. 1, S. 136.