Die Familie Mozart hatte auf ihren Reisen einen eigenen und die Fürsterzbischöfe sowieso. Die Rede ist von Friseuren. Auch in Salzburg stand die Wiege des späteren Friseurberufs in den mittelalterlichen Badestuben. Freilich waren die damaligen Tätigkeiten mit jenen, die heute in einem Friseursalon angeboten werden nicht vergleichbar.

„Salzburgs Friseursalons. Drei Beispiele aus dem 19. Jahrhundert“ weiterlesenKategorie: 1700-1799

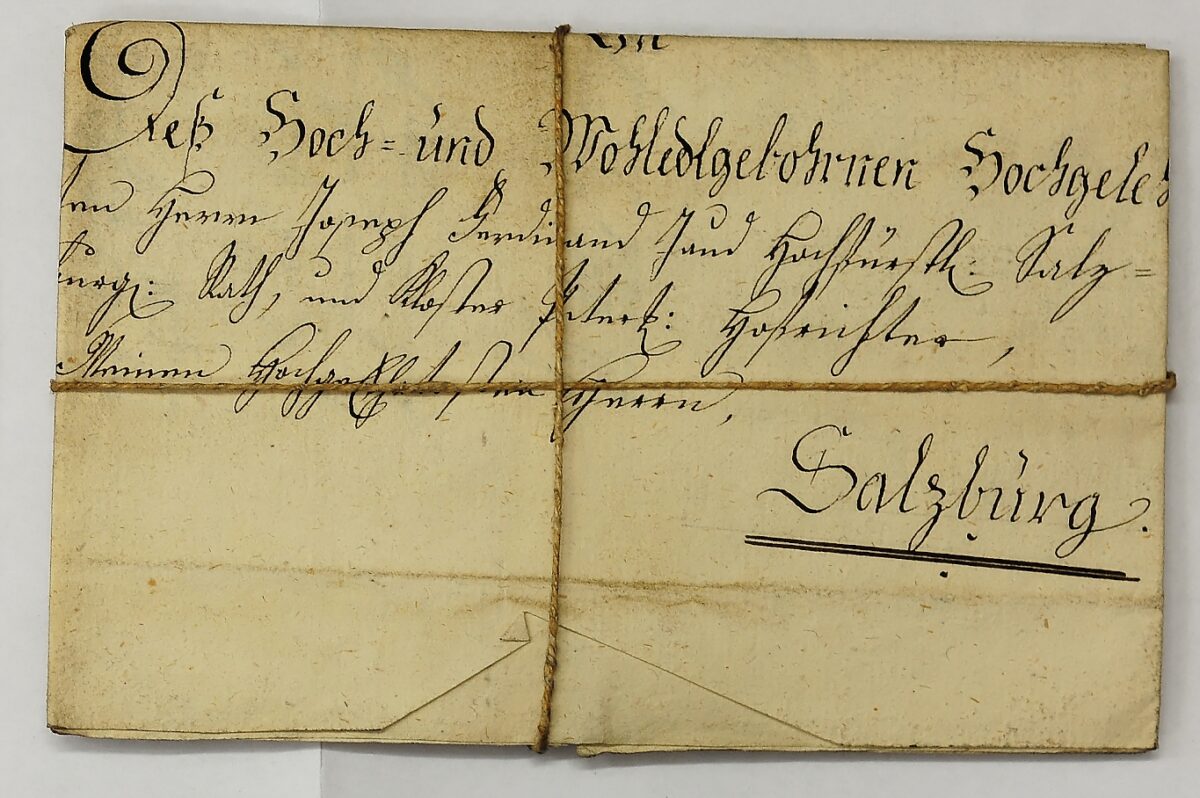

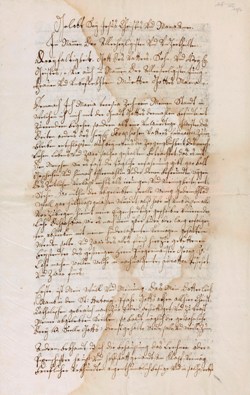

Weite Reise, rätselhafte Wege – ein Archivbestand kehrt zurück nach Salzburg

Die meisten Archivalien des Stiftsarchivs St. Peter kamen auf sehr geregelten Wegen an ihren jetzigen Platz: Sie entstanden in einer Verwaltungsstelle des Stiftes und wurden, nachdem man sie im täglichen Geschäft nicht mehr brauchte, ans Archiv abgegeben, wo sie seitdem aufbewahrt werden. Einige Dokumente allerdings haben verschlungene Wege hinter sich, bevor sie (wieder) ins Archiv kommen.

„Weite Reise, rätselhafte Wege – ein Archivbestand kehrt zurück nach Salzburg“ weiterlesen

Barockes Thesenblatt

Gedruckte Thesenblätter kamen, vor allem im jesuitisch geprägten Umfeld, in der Barockzeit in Mode. Sie dienten zur Ankündigung einer sogenannten „Disputation“, der kommissionellen Abschlussprüfung (Doktorprüfung) an einer Universität und wurden daher öffentlich angeschlagen bzw. als Einladung an Adelshäuser, andere Klostergemeinschaften usw. verschickt. Im Laufe der Zeit wurden sie immer großformatiger und prächtiger ausgestaltet. Dementsprechend teuer war die Anfertigung.

„Barockes Thesenblatt“ weiterlesenEin Christuskopf als Schlussstein

Bei der Sanierung/Umbau der Adneter Pfarrkirche im Jahr 1973 wurde unter der zweiten Emporestiege ein gotischer Schlussstein gefunden.

Astronomische Uhr

Im Stiftsmuseum Mattsee befindet sich eine Astronomische Uhr, die im Jahr 1704 nach dem Vorbild der großen Astronomischen Uhr im Straßburger Münster gebaut wurde. Der Konstrukteur dieses Wunderwerks war Johann Baptist Ölperl, seines Zeichens Doktor der Theologie, apostolischer Protonotar, Kanoniker des Stifts Mattsee und Vikar in Mattighofen. Von 1713 bis zu seinem Tod im Jahr 1721 wirkte Ölperl als Dekan des Kollegiatstifts Mattsee. Seine eigentliche Leidenschaft galt jedoch zeitlebens der Mathematik und der Astronomie.

Die Zunfttruhe – Ritueller Mittelpunkt des Zunftwesens

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Zünfte aufgelöst wurden kamen sehr viele „Zunftaltertümer“ in die Museen. So kam auch die, aus dem Jahr 1706 stammende, Zunftlade der Müller ins Salzburg Museum.

„Die Zunfttruhe – Ritueller Mittelpunkt des Zunftwesens“ weiterlesen

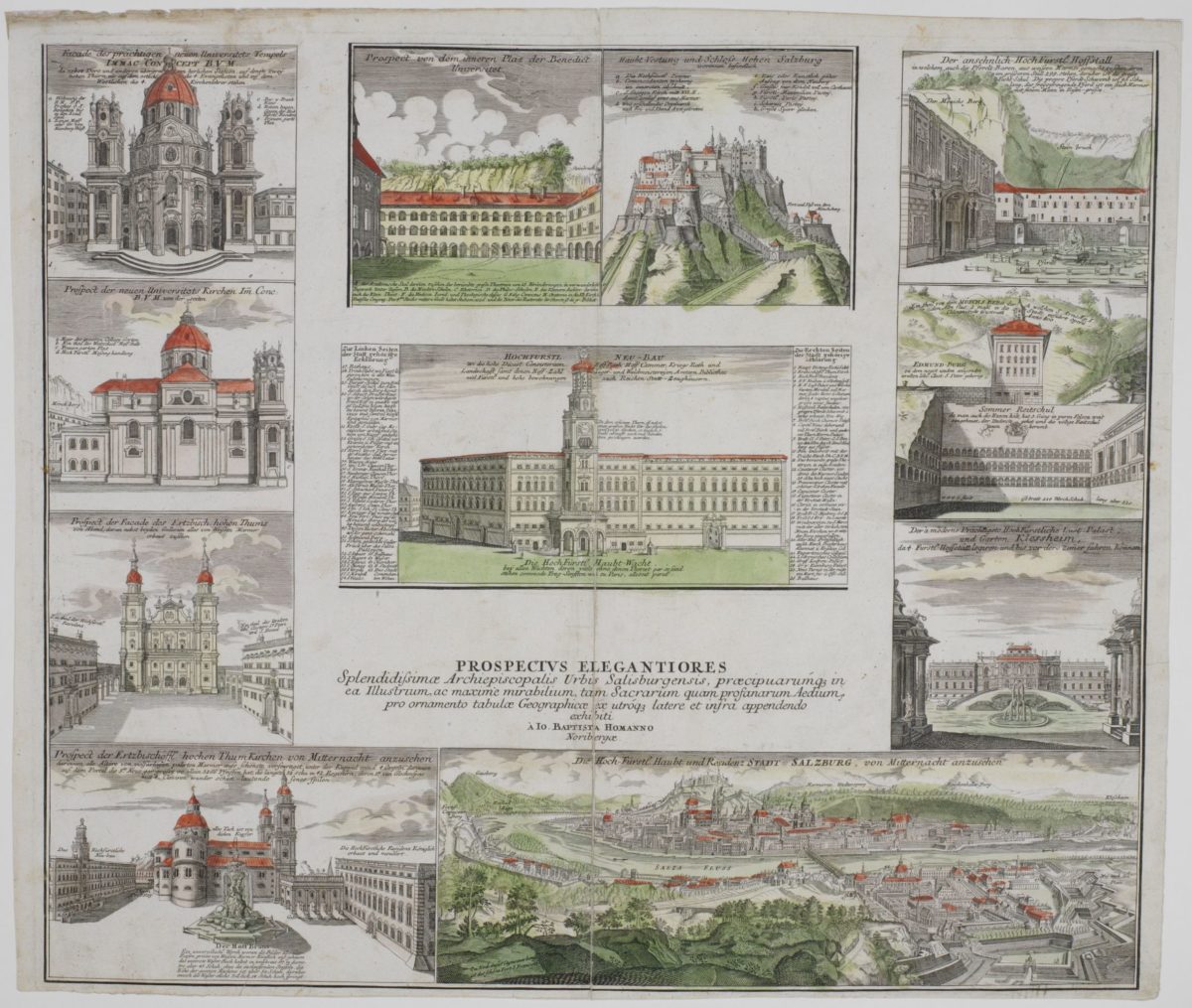

Der Städte-Atlas „Prospectus elegantiores“

Der „PROSPECTVS ELEGANTIORES …“ ist eine Seite des Homann’schen „Städt-Atlas oder: Schauplatz berühmter Städte, Vestungen, Prospeckte, Gegenden, Grundrisse, Belagerungen, etc:“ der in Nürnberg ab 1707 in mehreren Auflagen erschien. Das Blatt zeigt neben einer Gesamtansicht der Stadt vom Kapuzinerberg, je zwei Ansichten der Universitätskirche und des Domes, den Innenhof der Universität, die Festung, das Glockenspiel, die Pferdeschwemme und die Felsenreitschule sowie eine Ansicht von Schloss Klessheim mit verschiedenen Beschreibungen.

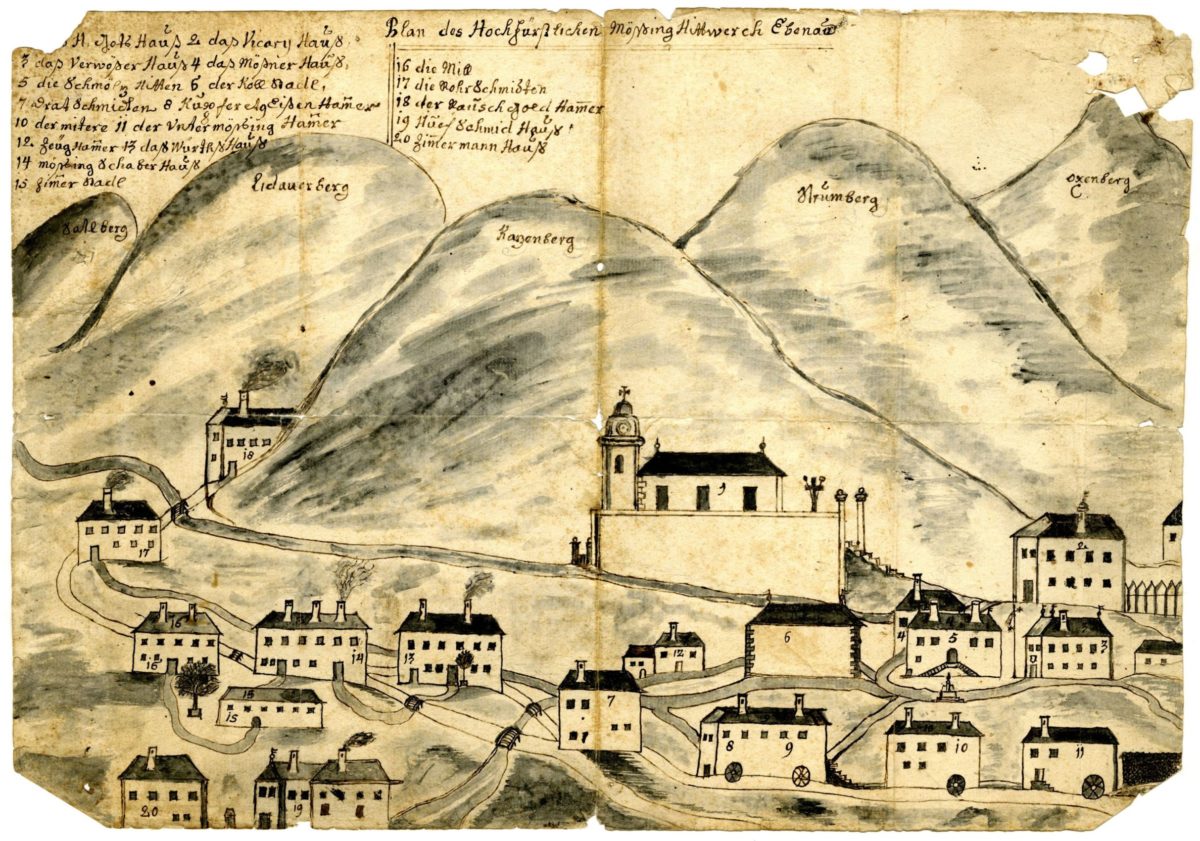

Das Messingwerk und der Eisenhammer von Ebenau

Die Ansicht um das Jahr 1727 zeigt das ehemalige Messingwerk und den Eisenhammer von Ebenau zur Zeit seiner wirtschaftlichen Blüte. Diese Werks- und Wohnsiedlung bestand damals aus: 1: Gotteshaus, 2: das Vikarhaus, 3: das Verweserhaus, 4: das Mesnerhaus, 5: die Schmelze, 6: der Kohlenstadel, 7: die Drahtschmiede, 8: Kupferhammer, 9: Eisenhammer, 10: der mittlere Messinghammer, 11: der untere Messinghammer, 12: der Zeughammer, 13: das Wirtshaus, 14: das Messingschaberhaus; 15, der Zimmererstadel, 16: die Mühle, 17: die Rohrschmiede, 18: der Rauschgoldhammer, 19: das Hufschmiedhaus, 20: das Zimmermannshaus. Noch heute der Ortskern von Ebenau auf diese alte Industriesiedlung zurück.

1585 wurden hier von der Handelsfamilie Stainhauser ein Messingwerk und eine Drahtmühle gegründet. 1622 wurde das Industrieunternehmen vom Salzburger Landesherrn Erzbischof Paris Lodron gekauft und ausgebaut.

In den Jahren 1650 bis 1740 entwickelte sich neben der Salzgewinnung am Dürrnberg diese Messingindustrie in Ebenau und in Oberalm, wo sich ein weiteres Werk befand, zur wichtigsten Einnahmequelle des Erzstiftes Salzburg. Obwohl die Rohstoffe vornehmlich aus dem Ausland kostspielig importiert werden mussten, nahmen die in Ebenau erzeugten Halbfabrikate eine Vorrangstellung am ausländischen Markt ein. Ebenau war auch das Zentrum der Waffenerzeugung im Erzstift Salzburg. Über drei Generationen, von 1636 bis in die 1690er Jahre, fertigte hier die berühmte aus dem thüringischen Suhl stammende Waffenschmiedefamilie Klett ihre qualitätsvollen Erzeugnisse an. Handelsbeschränkungen durch die Nachbarstaaten und Unrentabilität in der Erzeugung führten aber langfristig zum Niedergang der Metallverarbeitung in Ebenau. 1844 wurde die Messinghütte, 1875 auch der Kupfer- und Eisenhammer geschlossen.

„Das Messingwerk und der Eisenhammer von Ebenau“ weiterlesen

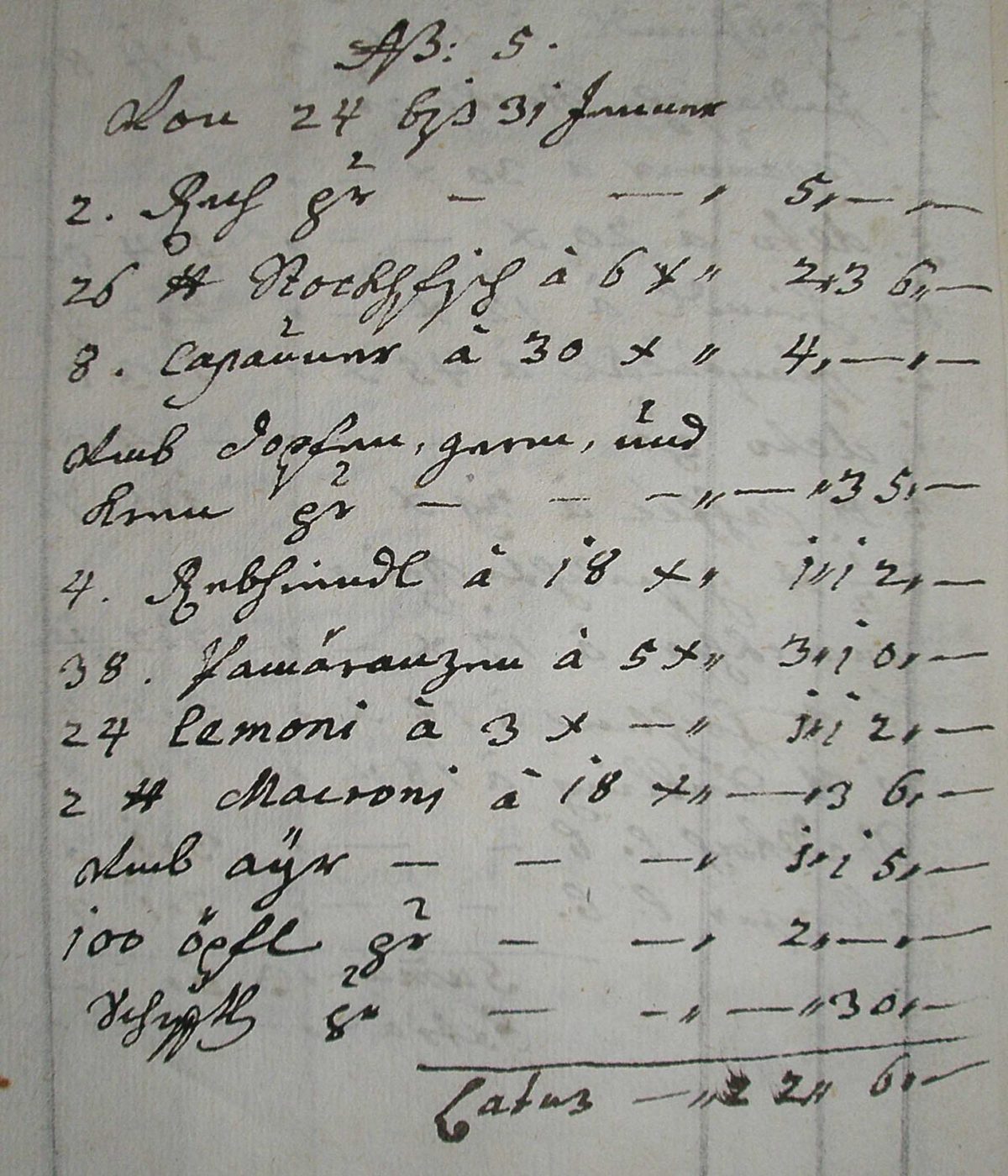

Speisebuch 1728

Bitte zu Tisch! Will man wissen, wie unter Abt Placidus Mayrhauser (reg. 1704–1741) in St. Peter gespeist und getafelt wurde, lohnt ein Blick in das vorliegende Speisebuch. Ob magere Fastenspeise oder üppige Festtagskost, für jeden Geschmack findet sich etwas. Und obwohl in dieser Quelle keine Rezepte preisgegeben werden, so kann man sich anhand der erwähnten Lebensmittel und Zubereitungsarten doch ein gutes Bild von der klösterlichen Tafel machen.

„Speisebuch 1728“ weiterlesen

Das Testament der Maria Theresia Zechner

Maria Theresia Zechner, die Tochter einer angesehenen und wohlhabenden Halleiner Bürgerfamilie, begründete in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts den Orden der Halleiner Schwestern Franziskanerinnen (früher: Halleiner Schulschwestern). Die Halleiner (Schul-)Schwestern sind der einzige Orden, der auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Salzburg entstand und bis in die Gegenwart aktiv ist.