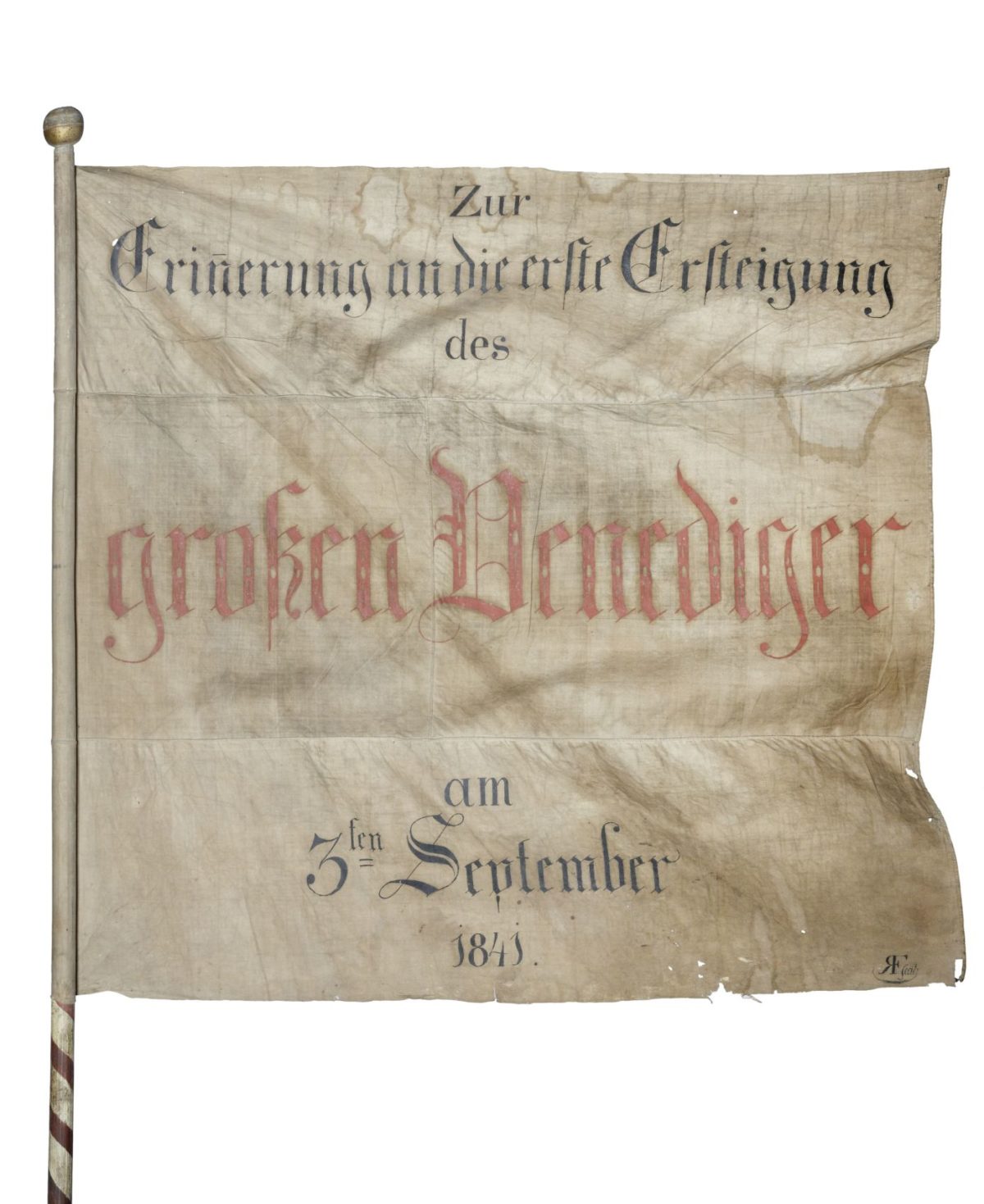

Am 3. September 1841 machte sich ein Tross von vierzig Männern, die meisten von ihnen aus dem Pinzgau, zur Erstbesteigung des Großvenedigers auf. Sie führten eine rot-weiß-rote Fahne mit sich, die nach der geglückten Bezwingung des Bergs auf dem Gipfel gehisst, wieder talwärts genommen und erst in Mittersill beschriftet wurde. Kurze Zeit danach kam sie in das Städtische Museum in Salzburg. Diese Handlung veranschaulicht nicht nur die große Bedeutung dieses Unternehmens, sondern auch ihren patriotischen Charakter.

„Fahne der Erstbesteigung des Großvenedigers am 3. September 1841“ weiterlesen

Kategorie: 1816-1861

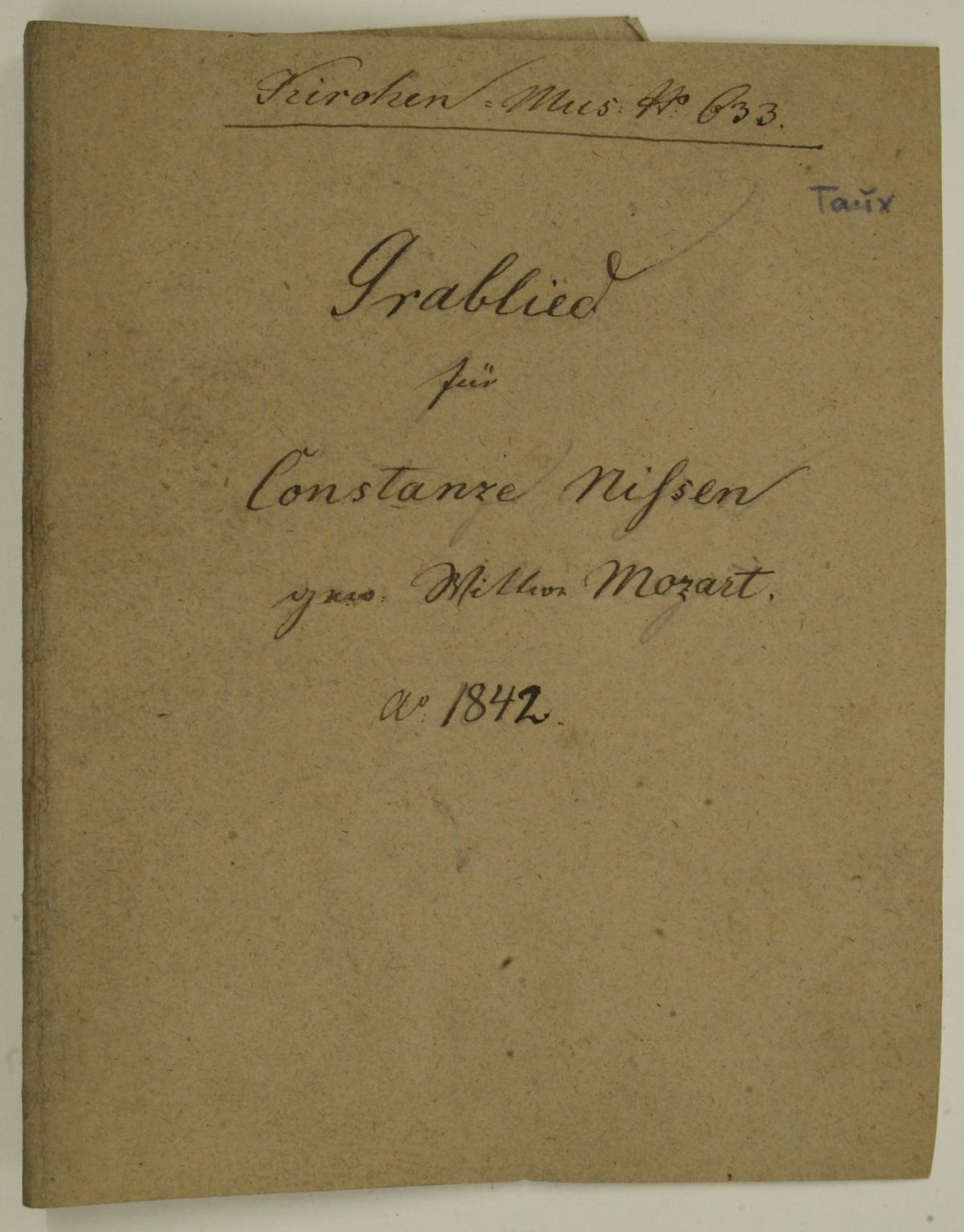

Grabgesang für Konstanze Nissen „Keine frohen Festgesänge…“

Constanze Nissen (geb. Weber, verw. Mozart, 1762–1842) hatte 1782 W. A. Mozart geheiratet, ihm sechs Kinder geboren und sich nach seinem Tode als umsichtige und geschäftstüchtige Nachlassverwalterin erwiesen. Mit ihrem zweiten Gatten, Georg Nikolaus Nissen (1761-1826), einem dänischen Diplomaten und Mozart-Biographen, kam sie 1824 nach Salzburg und ließ sich in der Folge hier nieder. Als sie am 6. März 1842 80jährig in Salzburg starb und ihre beiden Söhne nicht in Salzburg weilten, übernahm es der „Dommusikverein und Mozarteum“, die Witwe Mozarts würdig zu begraben. Am Grabe sang man einen von Alois Taux, dem Kapellmeister des Dommusikverein und Mozarteum, komponierten Grabgesang.

„Grabgesang für Konstanze Nissen „Keine frohen Festgesänge…““ weiterlesen

Eine Mozartstatue für Salzburg

Der bayrische Künstler Ludwig M. Schwanthaler wurde mit dem Entwurf einer Mozartstatue für Salzburg beauftragt. Das Modell dieser Statue ist heute ein Teil der Sammlung des Salzburg Museum und die Statue wurde am 9. September 1842 feierlich enthüllt.

„Eine Mozartstatue für Salzburg“ weiterlesen

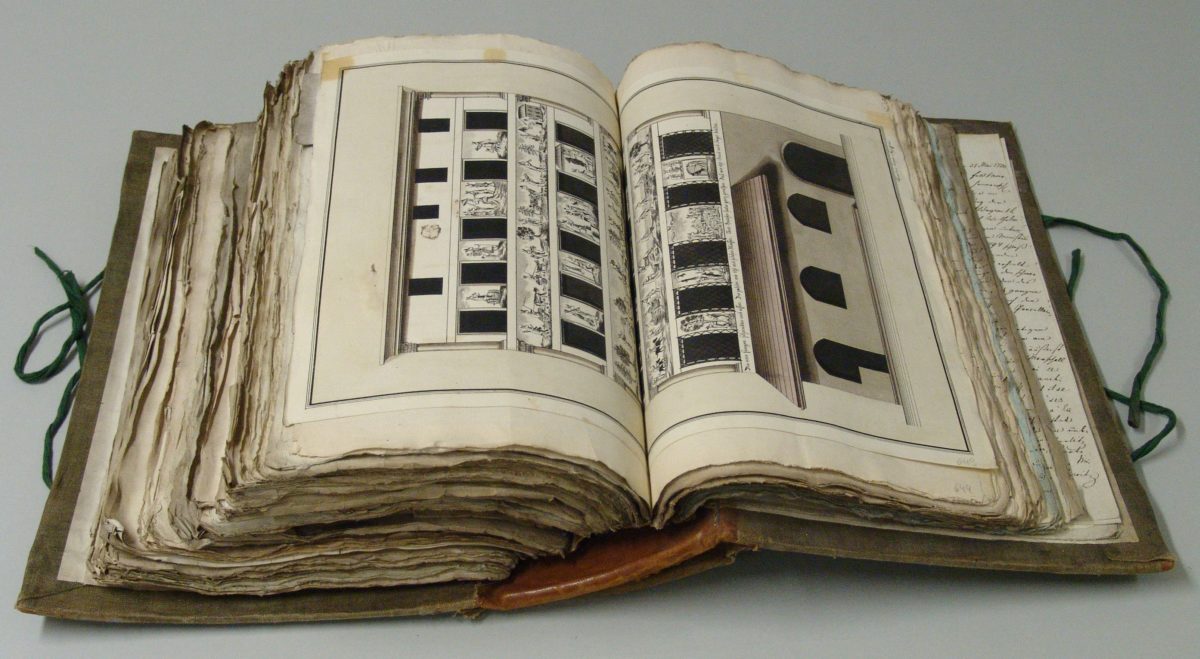

Die Felner’sche Familienchronik und das „Hasenhaus“ in Salzburg

Die zweibändige „Felner’sche Familienchronik“ wurde von Joseph Philipp Felner (geb. 1. Mai 1769 in St. Veit im Pongau, gest. 1850 in Wien) verfasst. Joseph Felner bietet in über 2800 Seiten, in denen er seine Laufbahn als hoher Staatsbeamter unter fünf Regierungen schildert, einen sehr guten Einblick in die unruhige und wechselvolle Zeit der napoleonischen Wirren in Salzburg zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zur Dokumentation und Veranschaulichung legte der an der Geschichte Salzburgs interessierte Biograf und Chronist seinen Aufzeichnungen auch originale Dokumente und Illustrationen bei, so auch die Darstellung von der zur Zeit Felners zwar nicht mehr existierende aber den Bürgern noch in bester Erinnerung stehende, heute in Vergessenheit geratene Fassade seines Wohnhauses in Salzburg, Kranzlmarkt Nr. 4. Wegen seiner ungewöhnlichen Wandbemalung mit Motiven der „verkehrten Welt“, in der Hase und Mensch die Rolle tauschen, war dieses Haus für annähernd 200 Jahre als „Hasenhaus“ bekannt. Seit Ende des 16. Jahrhunderts bis zur Renovierung des Hauses im Jahre 1790 „tummelten“ sich in den Friesbändern der vier Stockwerke Hasen, die in friedlicher Gesellschaft in einem „Hasenstaat“ leben, sich den Menschen untertan und Jagd auf ihn machen. Kommentiert wurde die satirische „Hasenjagd“ mit dem Spruch: „Die uns fiengen, schundten und assen, die zahlen wir itzt mit solcher Massen. Uns Haasen hat es ganz gerathen, dass wir itzt Hund und Jäger bratten“.

„Die Felner’sche Familienchronik und das „Hasenhaus“ in Salzburg“ weiterlesen

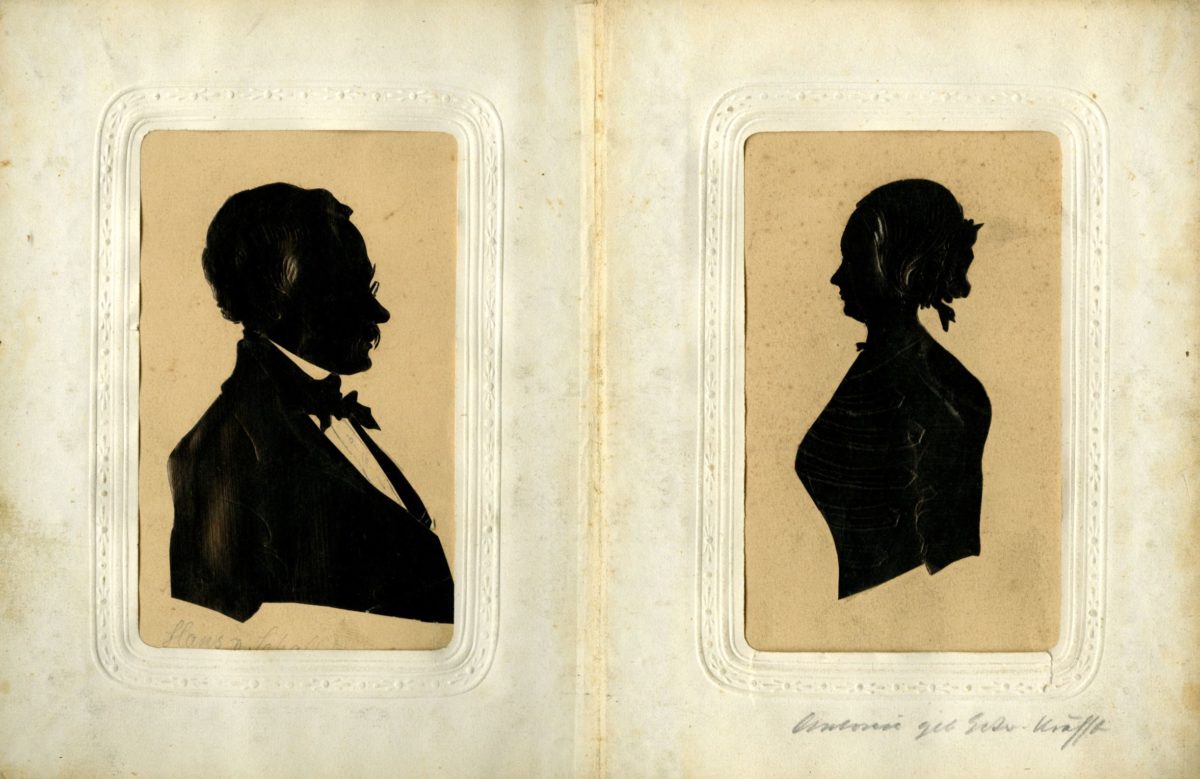

Album mit Porträtsilhouetten aus dem Nachlass der Familie Schallhammer

Das Album aus dem Nachlass der Salzburger Bürgersfamilie von Schallhammer enthält 12 Porträtsilhouetten, die Mitglieder der Familie aus drei Generationen des 19. Jahrhunderts darstellen. Die Anordnung der Abbildungen beginnend mit Johann B. von Schallhammer (1811-1877, Album/Silhouette Nr. 1, s. Abb.), seiner Frau Antonia, geborene Ecker-Kräfft (1822-1902, Silhouette Nr. 2, s. Abb.), und ihrem einzigen Sohn Friedrich (1846-1905, Silhouette Nr. 3) sowie weiteren Verwandten ersten und zweiten Grades lässt darauf schließen, dass sich das Album ursprünglich im Besitz dieses Familienzweigs befunden hat. Die letztgenannten Silhouetten zeigen den Bruder des Familienoberhaupts, die gemeinsamen Eltern sowie eine Tante und drei Onkeln. Die abgebildeten Personen sind Repräsentanten jener Zeit des Umbruchs, die durch zahlreiche Herrschaftswechsel in Folge der Napoleonischen Kriege bis zur endgültigen Angliederung Salzburgs an die Habsburger Monarchie im Jahr 1816 gekennzeichnet ist. Aus kulturgeschichtlicher Perspektive manifestiert sich in dem Album die Begeisterung des Bürgertums für die Kunst des Schattenrisses, im Speziellen der Porträtsilhouette, im 19. Jahrhundert.

„Album mit Porträtsilhouetten aus dem Nachlass der Familie Schallhammer“ weiterlesen

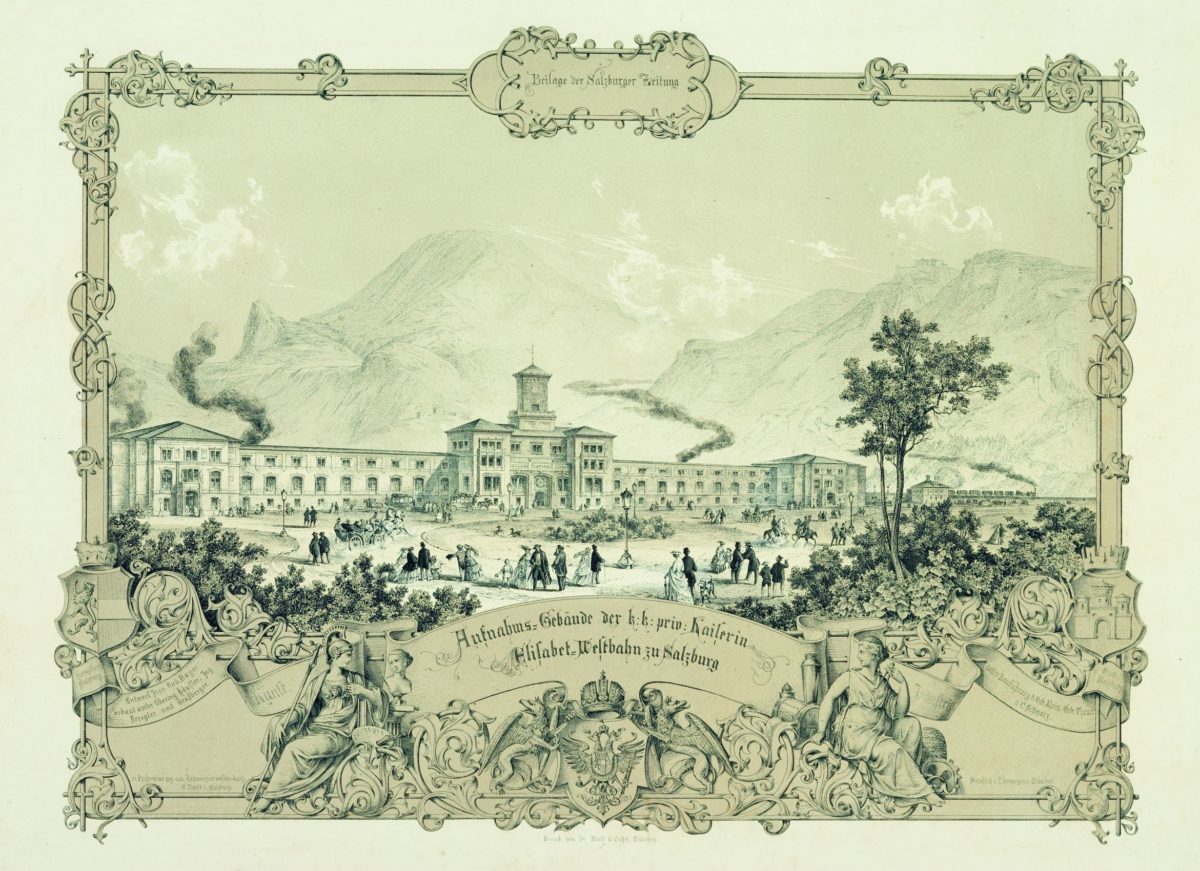

Aufnahmsgebäude der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn zu Salzburg

Die Eröffnung der Eisenbahnlinien nach Wien und nach München band Salzburg an das europäische Eisenbahnnetz an. In Folge der Inbetriebnahme des Salzburger Bahnhofes begann auch in der Stadt Salzburg eine Phase prosperierender Wirtschaft. „Aufnahmsgebäude der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn zu Salzburg“ weiterlesen