„(…) und damit hat die an alter Kunst so unausschöpfbar reiche Stadt auch wieder ein wertvolles Dokument moderner Kunst gewonnen, das nicht nur von den Fremden als neue Salzburger „Sehenswürdigkeit“ aufgesucht, sondern auch, wie ich mich durch den Augenschein überzeugen konnte, von Leuten aus dem Volke mit einer wahren Andacht stundenlang studieren wird.“

„Postkarten der Wiener Werkstätte nach dem Volkskeller in Salzburg“ weiterlesenAutor: Christian Flandera

LZ 127 – Ein Luftschiff über Salzburg

Auch wenn es nicht die Jungfernfahrt des Luftschiffs „Graf Zeppelin“ war, welche zehn Tage zuvor am 18. September über dem Bodensee stattgefunden hatte, so konnte man von einer frühen Probefahrt sprechen, welche das Starrluftschiff mit der Kennung LZ 127 unternahm, als es am 28. September 1928 im Luftraum über der Stadt Salzburg erwartet wurde.

Segelflug am Gaisberg: Die Anfänge der Segelfliegerei am Hausberg der Salzburger

Es dürfte wohl nicht mehr viele Bewohnern der Landeshauptstadt geben, die sich noch an die Anfänge der Segelfliegerei an den Hängen des Gaisbergs erinnern können. Mittlerweilen sind 90 Jahre vergangen, seit sich tollkühne Piloten in selbstgebauten „Seifenkisten“ erstmals vom Hangwind des Berges in die Höhe und dann vom thermischen Aufwind über die Stadt tragen ließen.

„Segelflug am Gaisberg: Die Anfänge der Segelfliegerei am Hausberg der Salzburger“ weiterlesen

Moorbäder im Salzburger Südwesten

Von der heilenden Wirkung des Moores war erstmalig 1525 im „Badebüchlein“ des Arztes und Universalgelehrten Paracelsus zu lesen, wenngleich das Moorbad in der Volksmedizin wohl schon viel früher seinen Einzug hielt. Napoleon soll das Wissen um dieses Naturheilmittel von seinem Ägyptenfeldzug mitgebracht haben. Auf dessen Veranlassung hin wurde etwa mit dem Moorbadehaus in Bad Nenndorf (D) eine Kuranstalt für seine Soldaten errichtet.

Mönch, Mediziner und Alpinist: Über Frater Dr.med. Mag.phil. Augustinus Doroschewsky OSB

Sowjetische Gebirgsaufnahmen würde man in einem Klosterarchiv nicht vermuten. Tatsächlich sind im Nachlass des Salzburger Benediktiners Augustinus Doroschewsky (1937–2016) viele derartige Fotos erhalten. Ein Bild zeigt vermutlich ein Dorf in der Region Besengi im Kaukasus, einer der Orte, den Frater Augustinus oft besucht hat. Auf einem anderen ist eine Expeditionsgruppe beim Aufstieg zum Elbrusgipfel zu sehen.

„Mönch, Mediziner und Alpinist: Über Frater Dr.med. Mag.phil. Augustinus Doroschewsky OSB“ weiterlesenJosef Ritter: Ein Opernstar aus Salzburg

Wir schreiben das Jahr 1907: Mit einer Mischung aus Verwunderung und Missgunst vermerkte der behandelnde Arzt, dass ihn der Patient duzte und von Kaiser Franz Josef I. nur als „Franzl“ sprach! Zu entnehmen sind diese Anmerkungen einem Patientenakt der „Landesheilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke“ in Maxglan – heute als Christian-Doppler-Klinik bekannt. Der Patient über den so berichtet wurde, war niemand geringerer als Josef Ritter. Doch wer bitte war Josef Ritter?

„Josef Ritter: Ein Opernstar aus Salzburg“ weiterlesenBenediktinerpater mit Fahrrad

Kann man im Mönchshabit Fahrrad fahren? Ja, man kann! Ein engmaschiger Speichenschutz über dem Hinterreifen und ein Kettenschutz sorgen für die nötige Fahrsicherheit. Anfang des 20. Jahrhunderts nützte der Salzburger Benediktiner P. Albert Menneweger diese moderne Form der Mobilität.

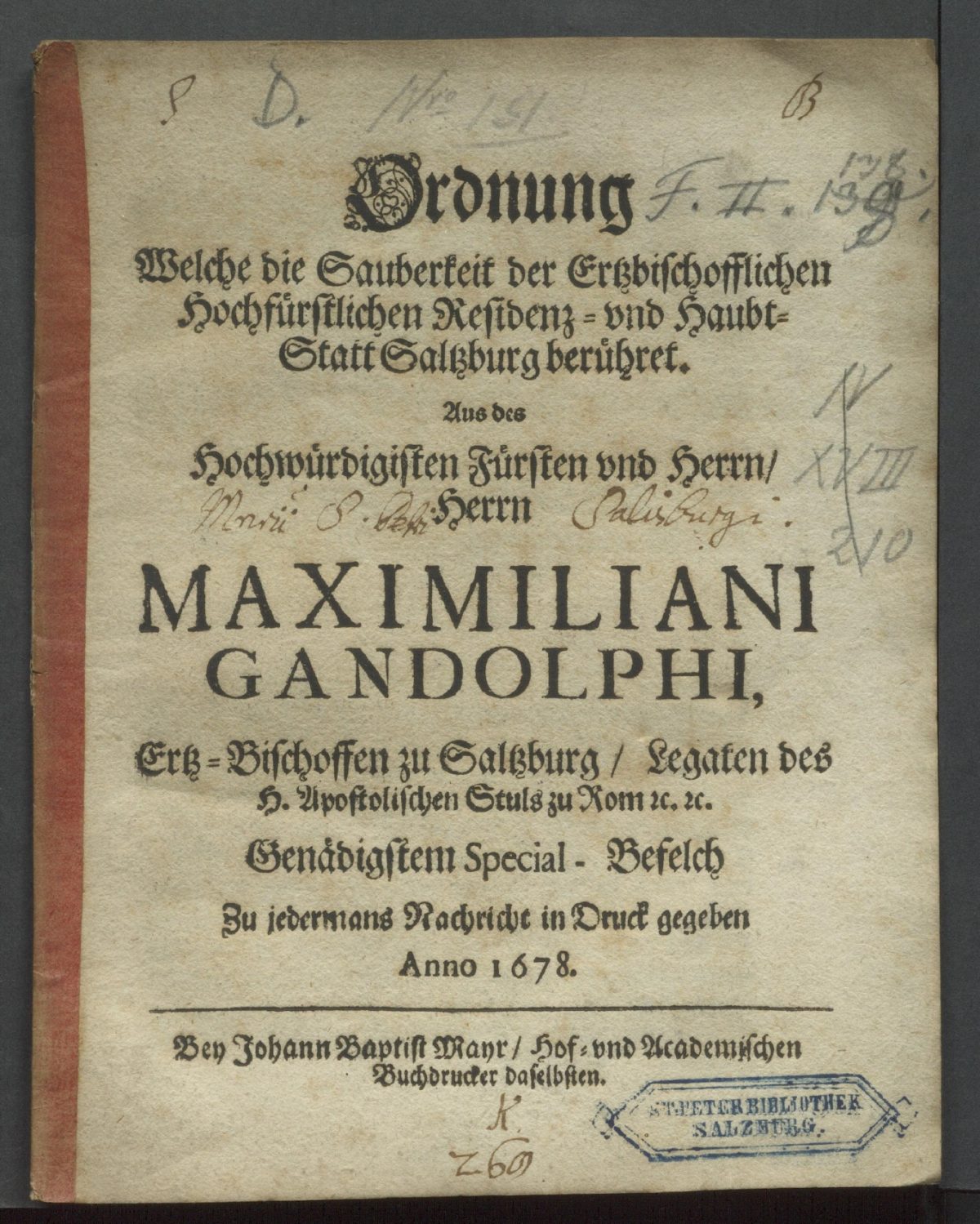

„Benediktinerpater mit Fahrrad“ weiterlesenSauberkeitsordnung für die Residenzstadt Salzburg

Hygienische Standards helfen ansteckende Krankheiten zu vermeiden. Auf Grund dieser Erkenntnis erließ Fürsterzbischof Maximilan Gandolph Graf von Kuenburg 1678 die so genannte Sauberkeitsordnung, die in der Stadt Salzburg für 135 Jahre Bestand hatte. Auf zehn Seiten und in 16 Punkten wird darin die Entsorgung von Unrat und die Reinhaltung öffentlicher Orte geregelt.

„Sauberkeitsordnung für die Residenzstadt Salzburg“ weiterlesenKachelofen von 1662

Die Hafnerei, die Erzeugung von Gebrauchskeramik und Ofenkacheln hatte im Ennspongau eine jahrhundertelange Tradition. Reiche Tonvorkommen im Gebiet von Radstadt und Altenmarkt boten die Grundlage für dieses wichtige Gewerbe. Im Museum in Altenmarkt befindet sich in der sogenannten Anichhofstube ein Kachelofen aus Radstädter Erzeugung, dessen mattglänzende dunkelgraue Kacheln einen springenden Hirsch vor einer stilisierten Burg sowie die Jahreszahl 1662 zeigen.

Rettenbachbock

Alle vier Jahre verlassen die Altenmarkter Masken um den Dreikönigstag das Museum und werden als Teil des Pongauer Perchtenlaufs mit insgesamt 280 unterschiedlichen Figuren lebendig. Die „Schiachen“ und die „Schönen“ ziehen dabei lärmend mit dumpfem Glocken- und hellem Schellenklang durch den Ort. Auch heute noch ist laut alter Tradition den Frauen die aktive Teilnahme am Perchtenlauf untersagt. Der alte Perchtenspruch lautet: „An Fried, an Reim und an Gsund“ (Website Hoamathaus)