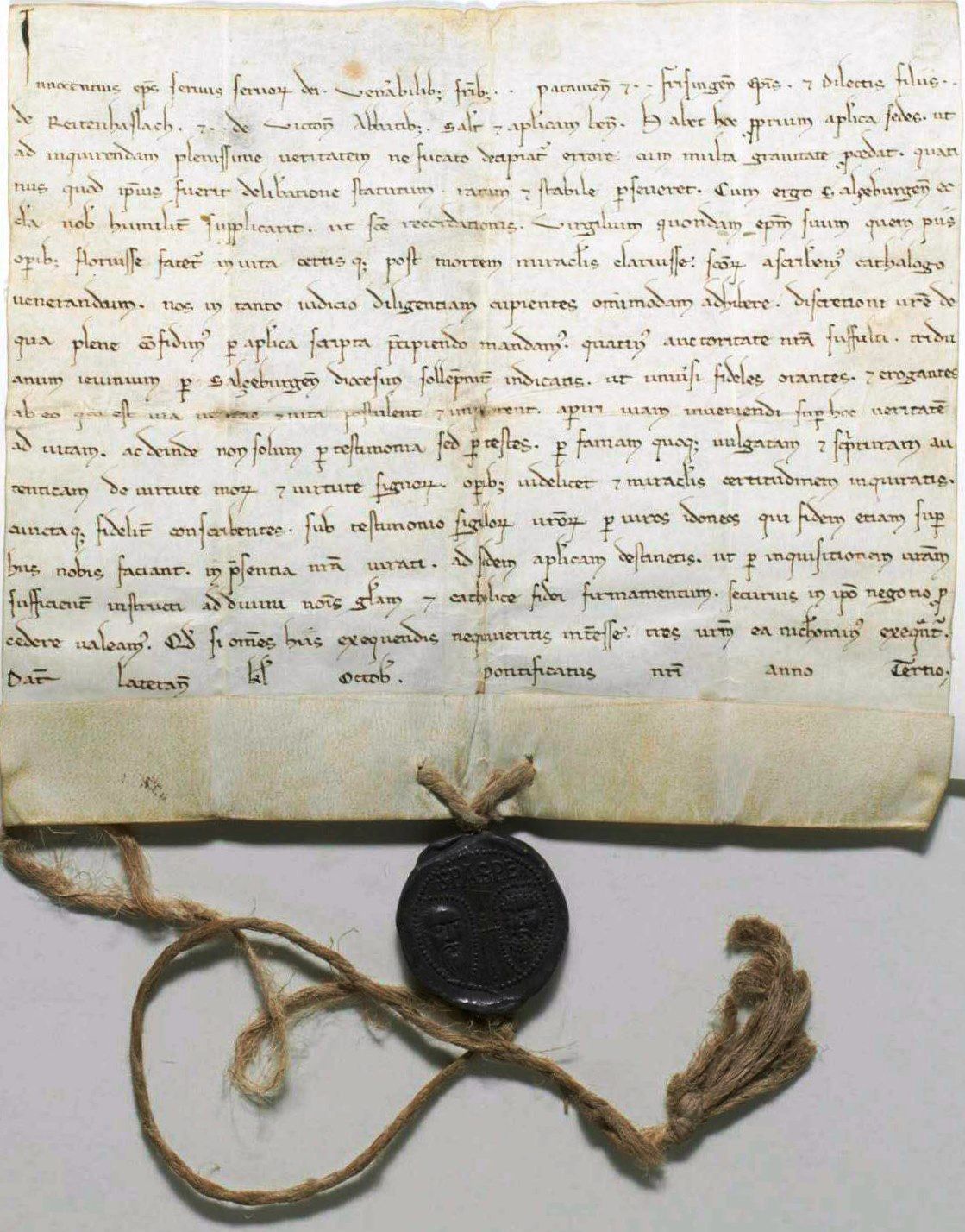

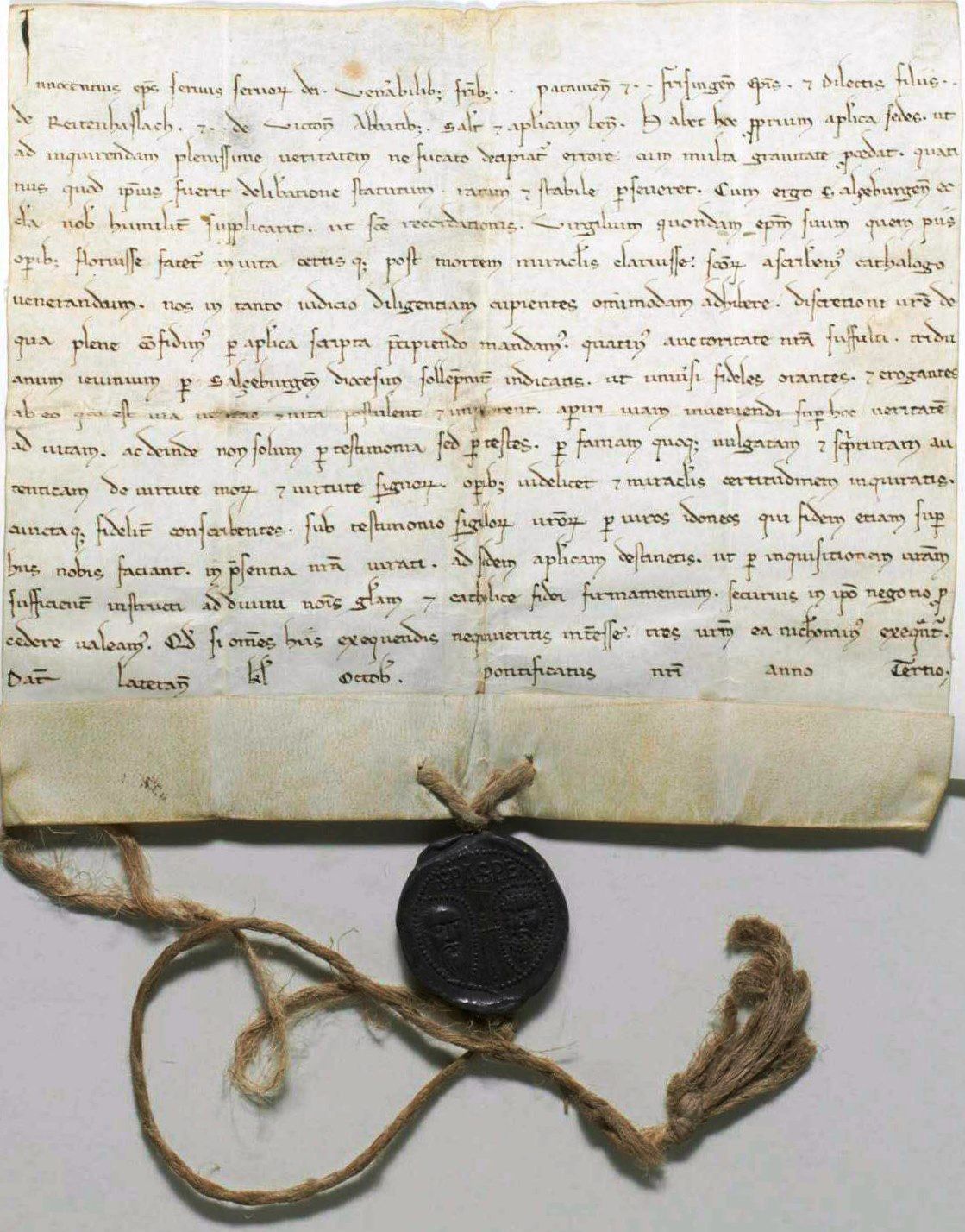

Heiligsprechung von Bischof Virgil © Archiv der Erzdiözese Salzburg

Am 24. September feiert das Land Salzburg jedes Jahr seine Landespatrone Rupert und Virgil. Seit dem Mittelalter wurde an diesem Tag Jahrmarkt gefeiert. Dabei ist die Prozession von der Erzabtei St. Peter in den Dom, bei der in besonderen Jahren die Reliquien von Virgil und Rupert mitgetragen werden, der kirchliche Höhepunkt. In Kriegs- und Seuchenjahren wurde kein Markt gehalten. 1896 hob der Salzburger Gemeinderat den Jahrmarkt auf. Seit 1976 wird der „Rupertikirtag“, das Domkirchweihfest, wieder jährlich in der Stadt Salzburg gefeiert.

Eine Heiligsprechung war ein komplexer Vorgang. In der Urkunde vom 1. Oktober 1200 beauftragt Papst Innozenz III. die Bischöfe Wolfker von Passau und Otto II. von Freising sowie die Äbte Conrad II. von Raitenhaslach und Baldewin von Viktring die Voruntersuchung zur Heiligsprechung des Bischofs Virgil von Salzburg einzuleiten.

„Die Heiligsprechung von Bischof Virgil“ weiterlesen

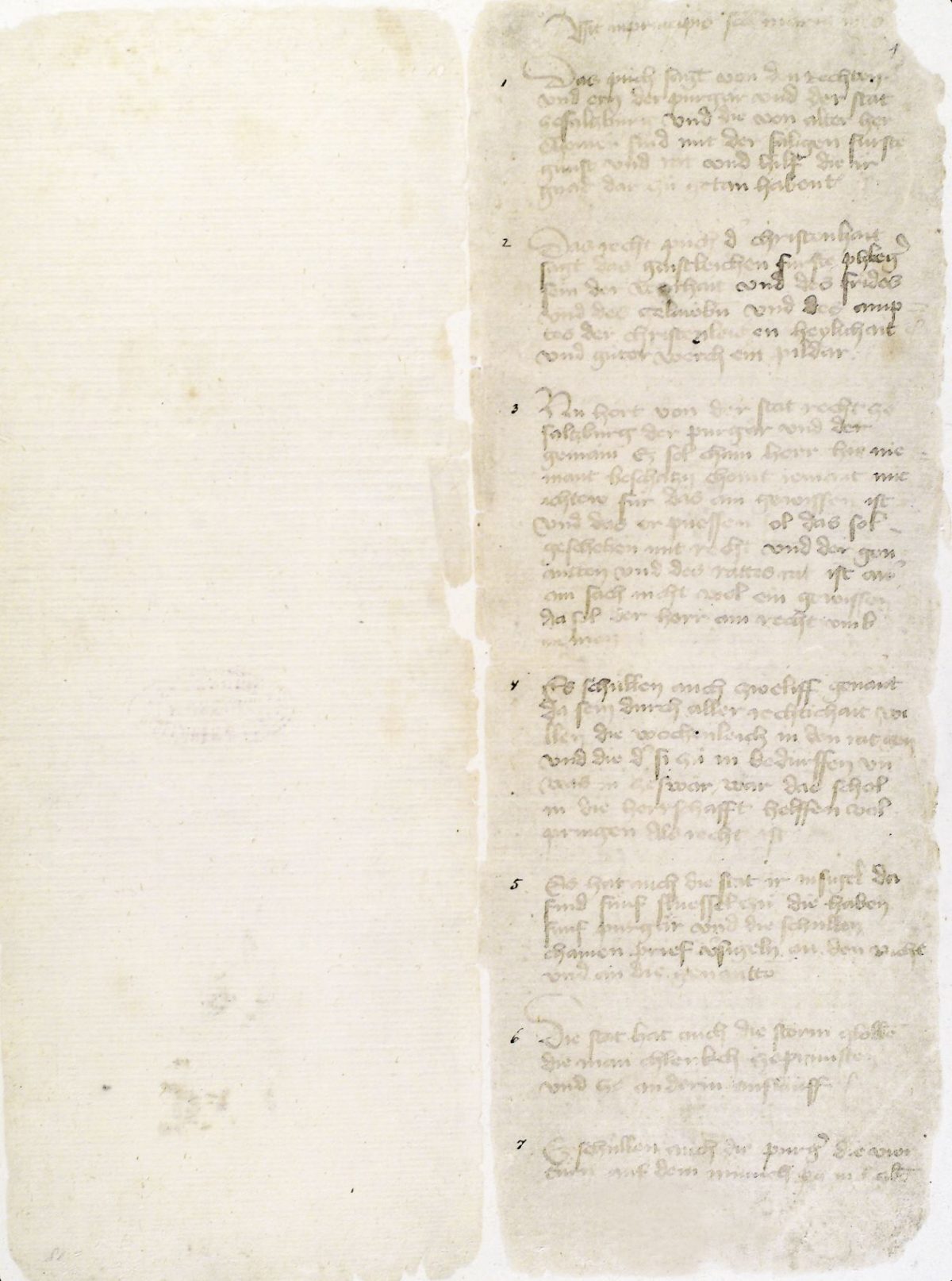

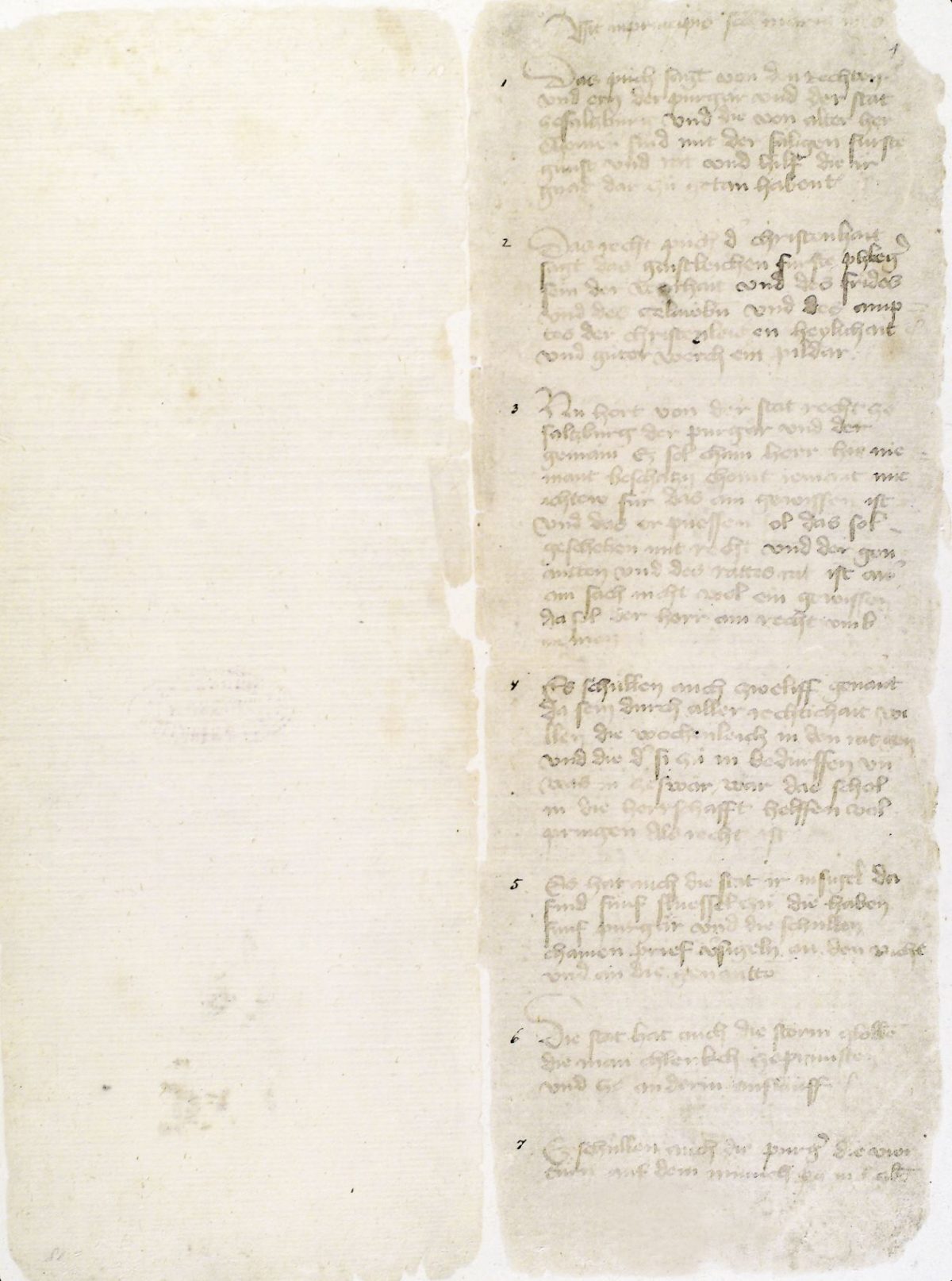

Salzburger Stadtrecht von 1368/71 © Stadtarchiv Salzburg

Nach der Trennung des geistlichen Fürstentums vom Mutterland Bayern gelang es auch dem aufstrebenden Bürgertum, seine Rechte auszuweiten. Ausdruck dieses Emanzipationsprozesses ist das Stadtrecht aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, das in Form eines Weistums geltendes Gewohnheitsrecht kodifizierte und das Stadtrecht von 1287 ersetzte.

„Salzburger Stadtrecht von 1368/71“ weiterlesen

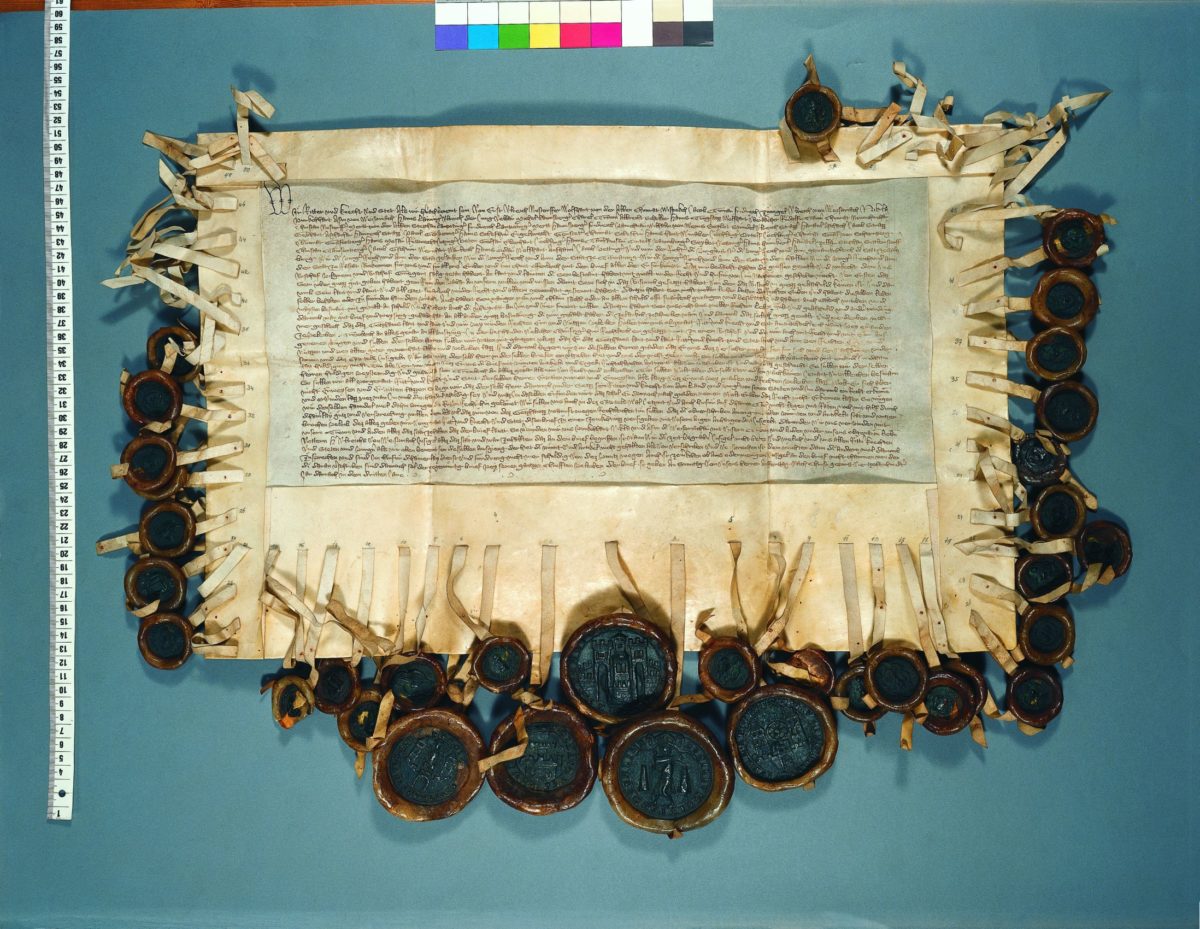

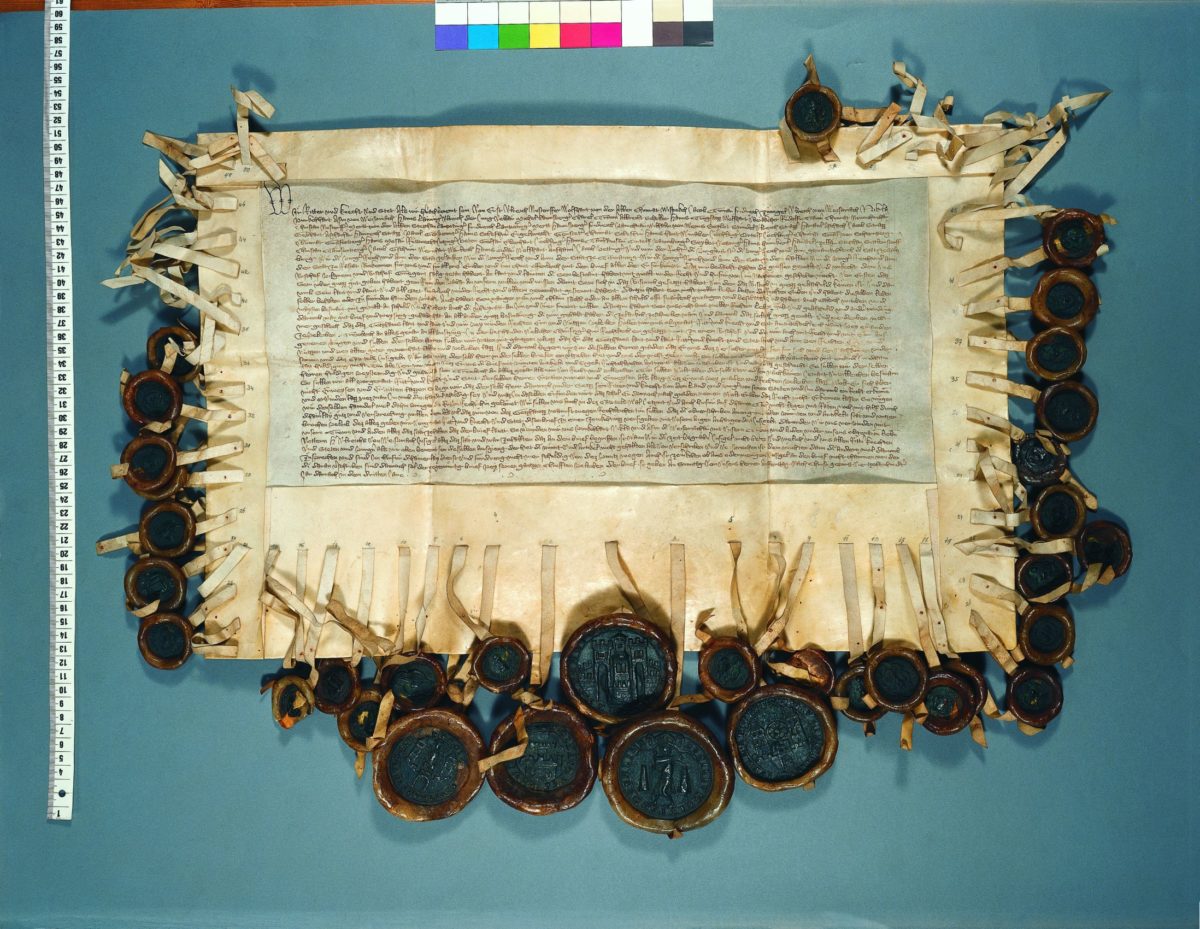

Igelbund Urkunde © Stadtarchiv Salzburg

1403 schlossen der Adel und die Bürger der Städte, an der Spitze die Stadt Salzburg, ein Schutzbündnis gegen die Willkür des erzbischöflichen Landesherrn. Die unterzeichneten Bündnispartner wollten einem künftigen Landesherrn erst huldigen, wenn dieser die Einhaltung alter Rechte verbriefte.

„Igelbund“ weiterlesen

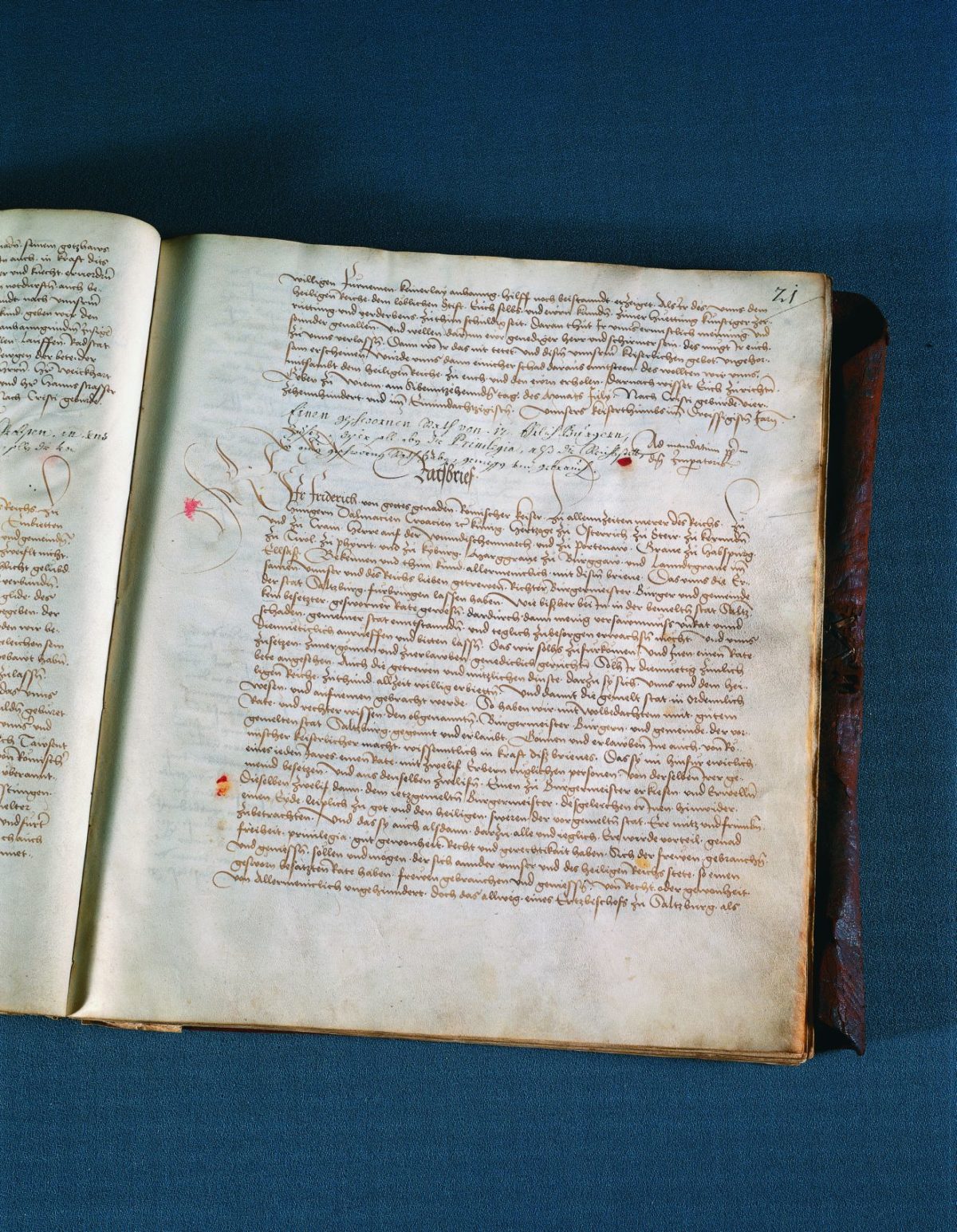

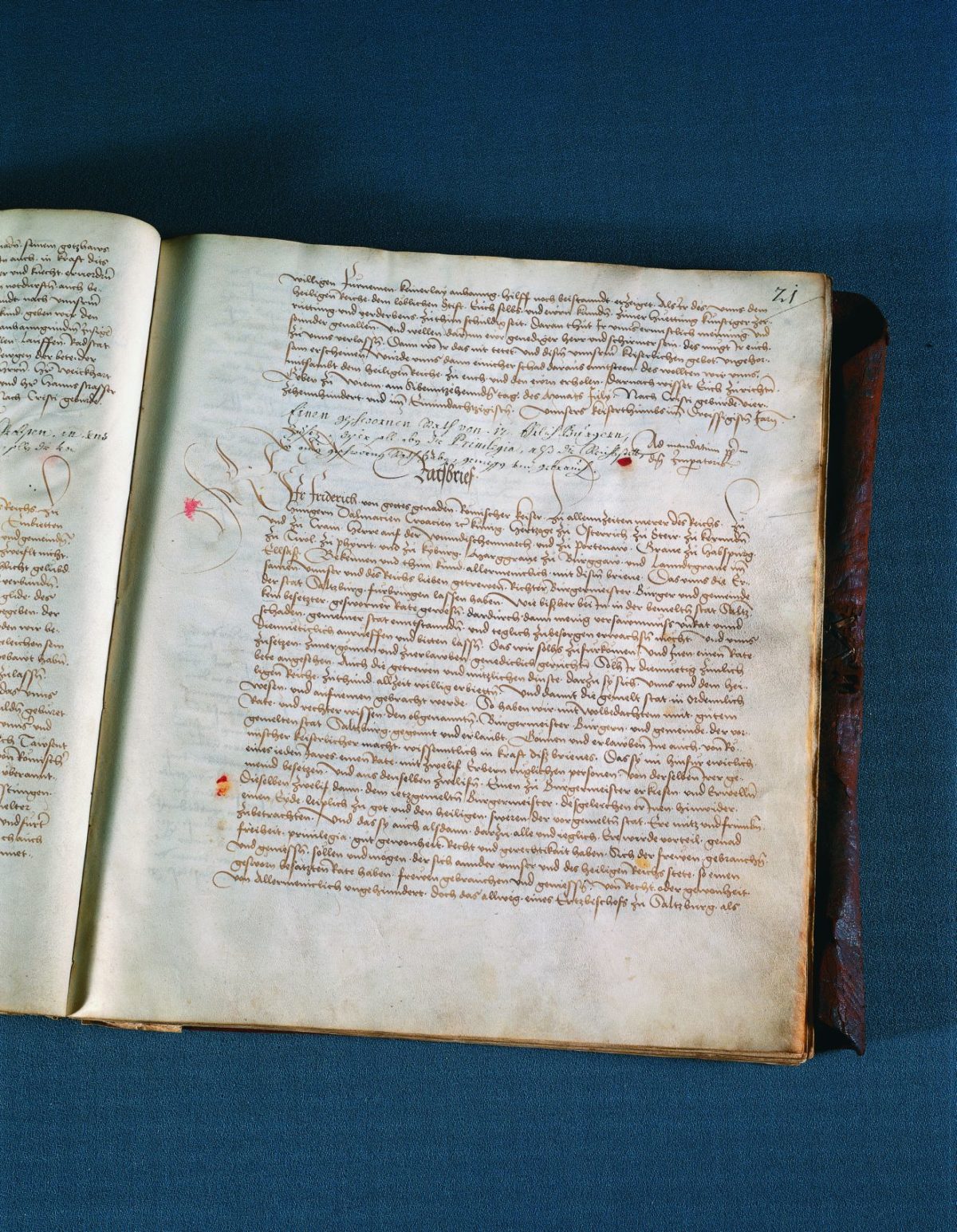

Großer Ratsbrief © Stadtarchiv Salzburg

Im sogenannten „Große Ratsbrief“ von 1481 gestattete Kaiser Friedrich III. mit dem der Kaiser der Salzburger Bürgergemeinde jährlich in freier und vom Stadtherrn unbeeinflusster Wahl einen zwölfköpfigen geschworenen Stadtrat und einen Bürgermeister aus dessen Mitte zu wählen. Andererseits durfte keine Bürgerversammlung in Abwesenheit des vom Stadtherrn bestellten Stadtrichters vorgenommen werden, wodurch die Hoheit des Erzbischofs letztlich gewahrt blieb. Das Ratsprivileg war daher dem freien machtpolitischen Spiel ausgesetzt.

„Großer Ratsbrief, Abschrift im Privilegienbuch der Stadt Salzburg“ weiterlesen

Verbrüderungsurkunde des Stiftes Nonnberg mit St. Peter © Archiv St. Peter

Auf einem kleinen Stück Papier wurde vor 500 Jahren ein bilaterales Abkommen zwischen den beiden ältesten Klöstern des Landes, St. Peter und Nonnberg, festgehalten. Kraft dieser so genannten Verbrüderungsurkunde wurde die seit dem Frühmittelalter bestehende Verbindung erneuert. Heute sind St. Peter und Nonnberg mit jeweils einem Alter von über 1.300 Jahren die beiden ältesten ununterbrochen bestehenden Klöster nördlich der Alpen.

„Verbrüderungsurkunde des Stiftes Nonnberg mit St. Peter“ weiterlesen

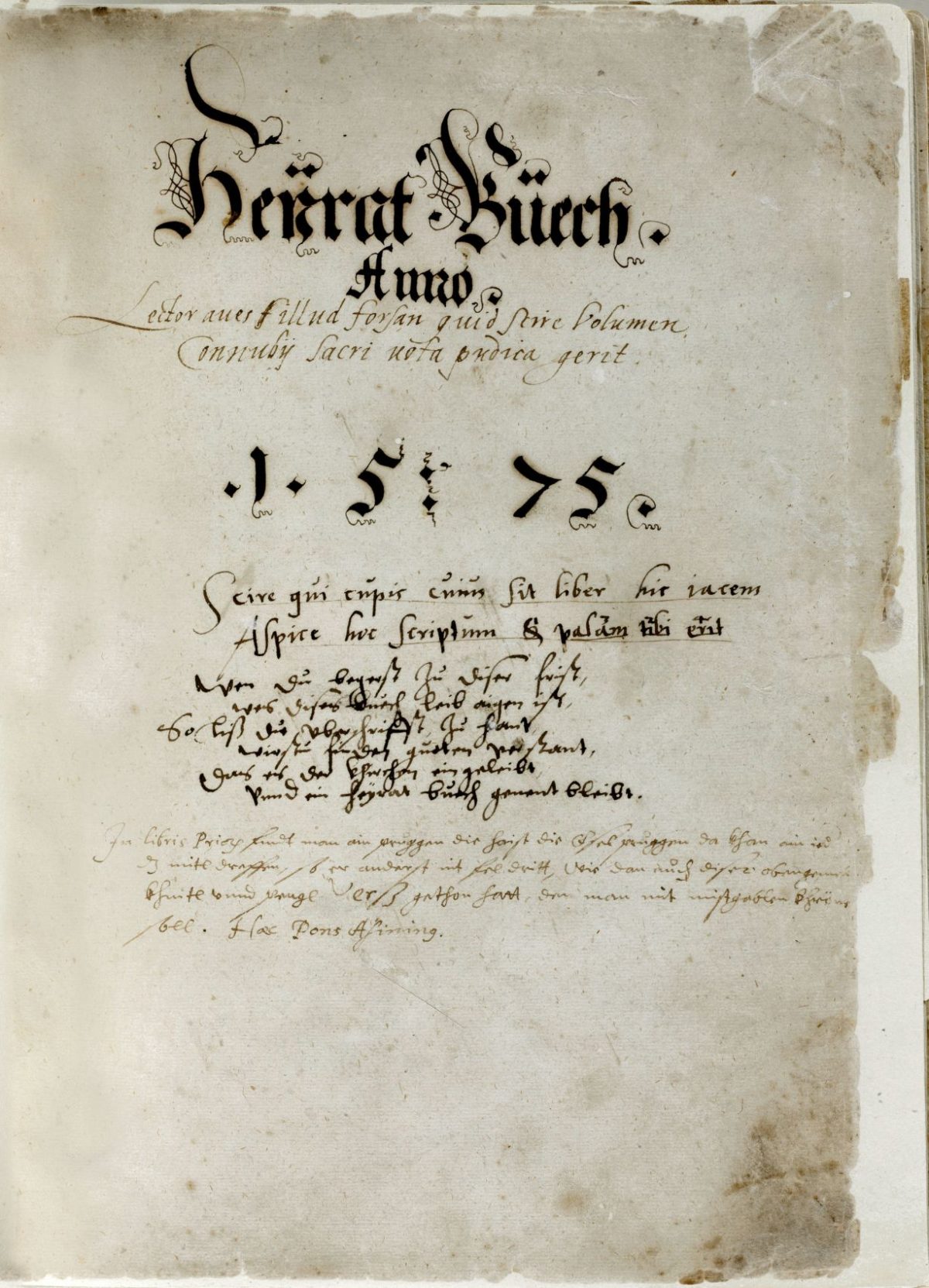

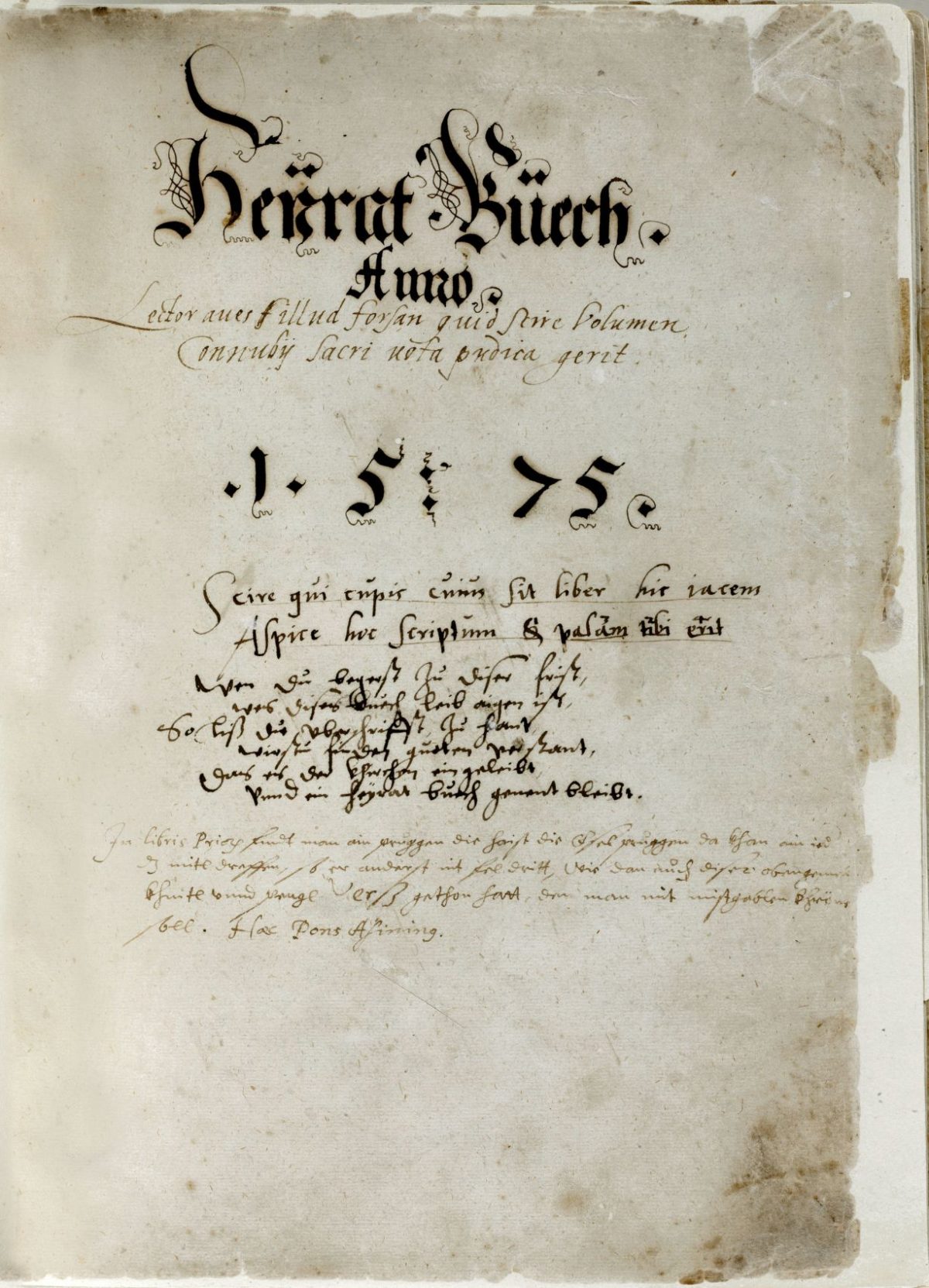

Das älteste Salzburger Matrikenbuch (1575/99) © Archiv der Erzdiözese Salzburg

Das Trauungsbuch der Salzburger Dompfarre von 1575

Bei dem ältesten in Salzburg entstandenen Matrikenbuch handelt es sich um ein Trauungsbuch der Salzburger Dompfarre. Es wurde zu Beginn des Jahres 1575 angelegt und bis November 1599 fortgeführt. Erst wenige Jahre zuvor waren vom Konzil von Trient (1545–1563) und von der daraufhin im Jahr 1569 in Salzburg abgehaltenen Provinzialsynode die Führung von Trauungs- (und Tauf-)büchern vorgeschrieben worden, um auf diese Weise die Rechtmäßigkeit von Eheschließungen sicherzustellen. Die Trauungsmatriken sind besonders wichtige Quellen für die Familienforschung, denn aus den hier erfassten Einträgen können wesentliche Informationen über die Brautleute und ihre Familien gewonnen werden.

„Das älteste Salzburger Matrikenbuch“ weiterlesen

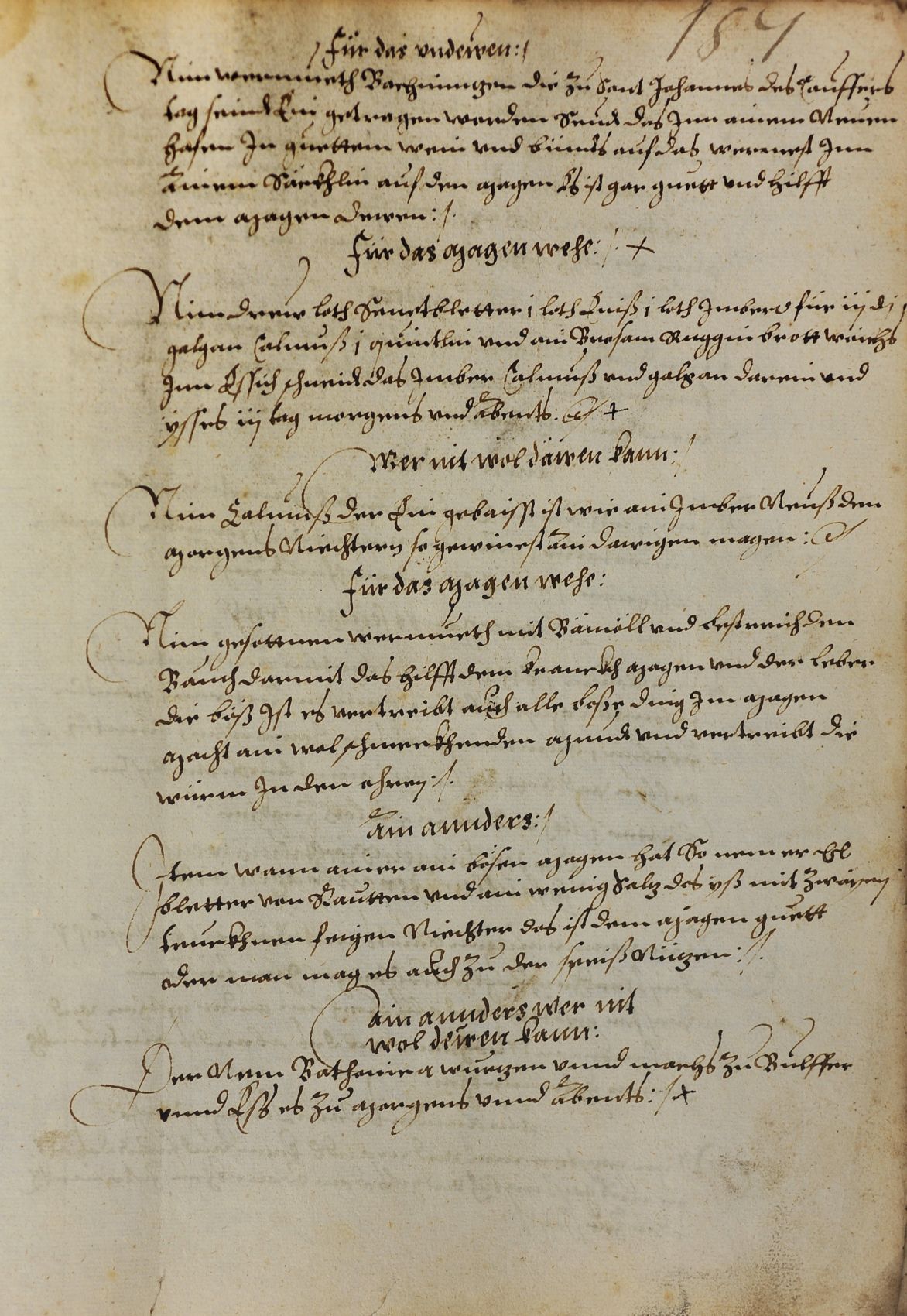

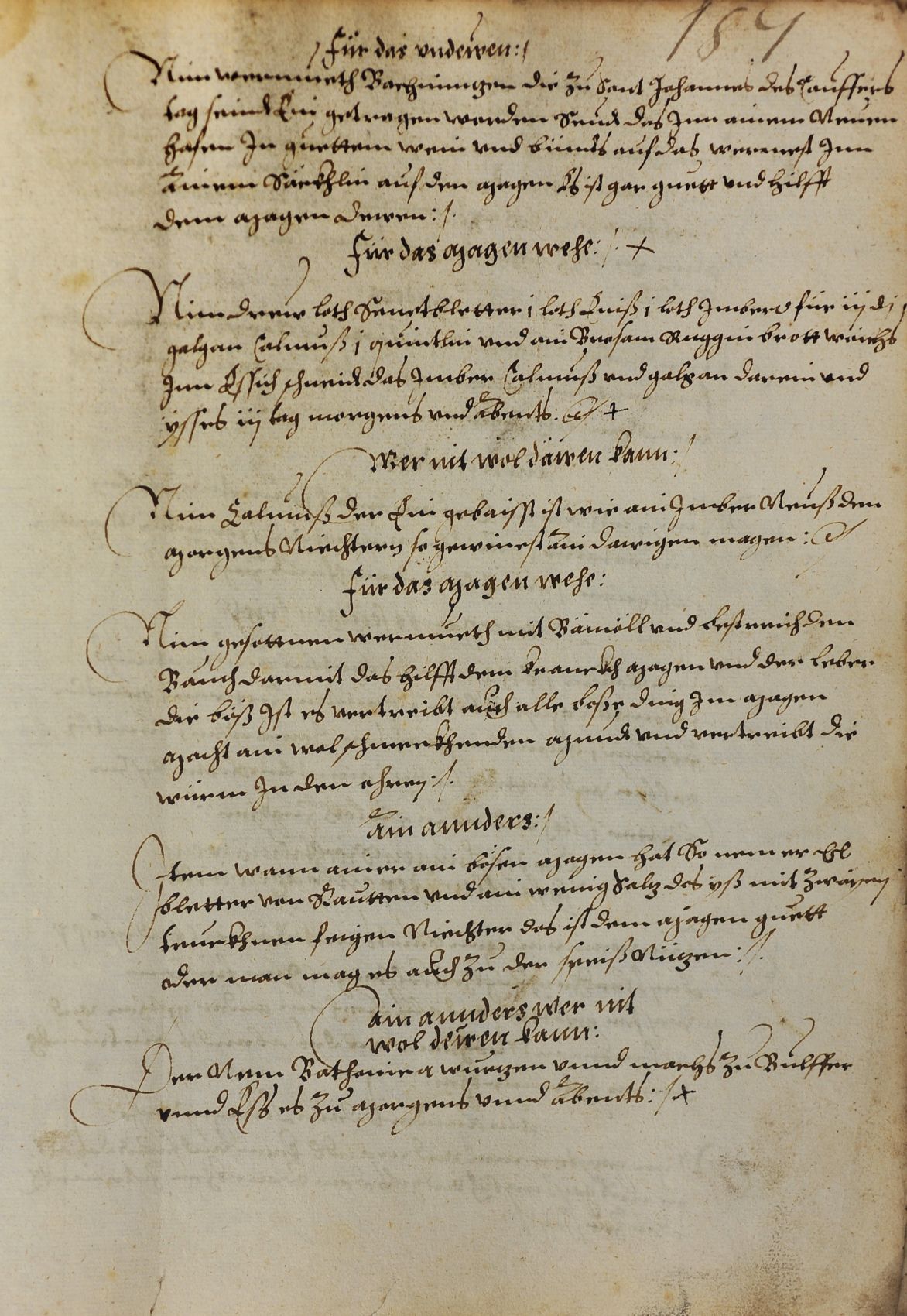

Blatt aus dem Medizinischen Rezeptbuch von Wieting © Archiv St. Peter

Wo drückt der Schuh? Ein Blick in das Rezeptbuch aus der kleinen Kärntner Propstei Wieting im Görtschitztal, ab 1147 zum Kloster St. Peter gehörig, erweist sich diesbezüglich für das frühe 17. Jahrhundert als sehr aufschlussreich. Hier begegnen einem allerlei Heilmittel, die gegen diverse Beschwerden empfohlen und verschrieben wurden.

„Medizinisches Rezeptbuch von Wieting“ weiterlesen

Goldegger Stube © Salzburg Museum

Die Goldegger Stube entstand im Jahr 1606 und stammt aus dem so genannten Judenhof in Goldegg. Dort war sie wahrscheinlich Teil einer prunkvollen Innenstattung. Im Jahr 1883 verkaufte sie der damalige Hofbesitzer Johann Hinterlechner an das Städtische Museum in Salzburg. Als Teil der Ausstellung ist die unversehrt erhaltene Wohnstube ein wichtiger Zeitzeuge der gehobenen Wohnkultur am Beginn des 17. Jahrhunderts und damit auch eine der Hauptattraktionen im Museum.

„Goldegger Stube“ weiterlesen

Abb. 2: Blick auf zwei Mühlen am Achberg aus dem Jahr 1998 © Salzburger Landesarchiv

Im Gemeindegebiet von Pfarrwerfen befindet sich ein in seiner Art im Bundesland Salzburg einmaliges bauliches Ensemble, die sogenannten „Sieben Mühlen“. Diese erhaltenen sechs Bauernmühlen sind sowohl rare Objekte einer vergangenen anonymen Architektur, als auch anschauliche Quellen des Wandels der Lebens- und Wirtschaftsweise im ländlichen Raum. „Die „Sieben Mühlen“ in Pfarrwerfen“ weiterlesen

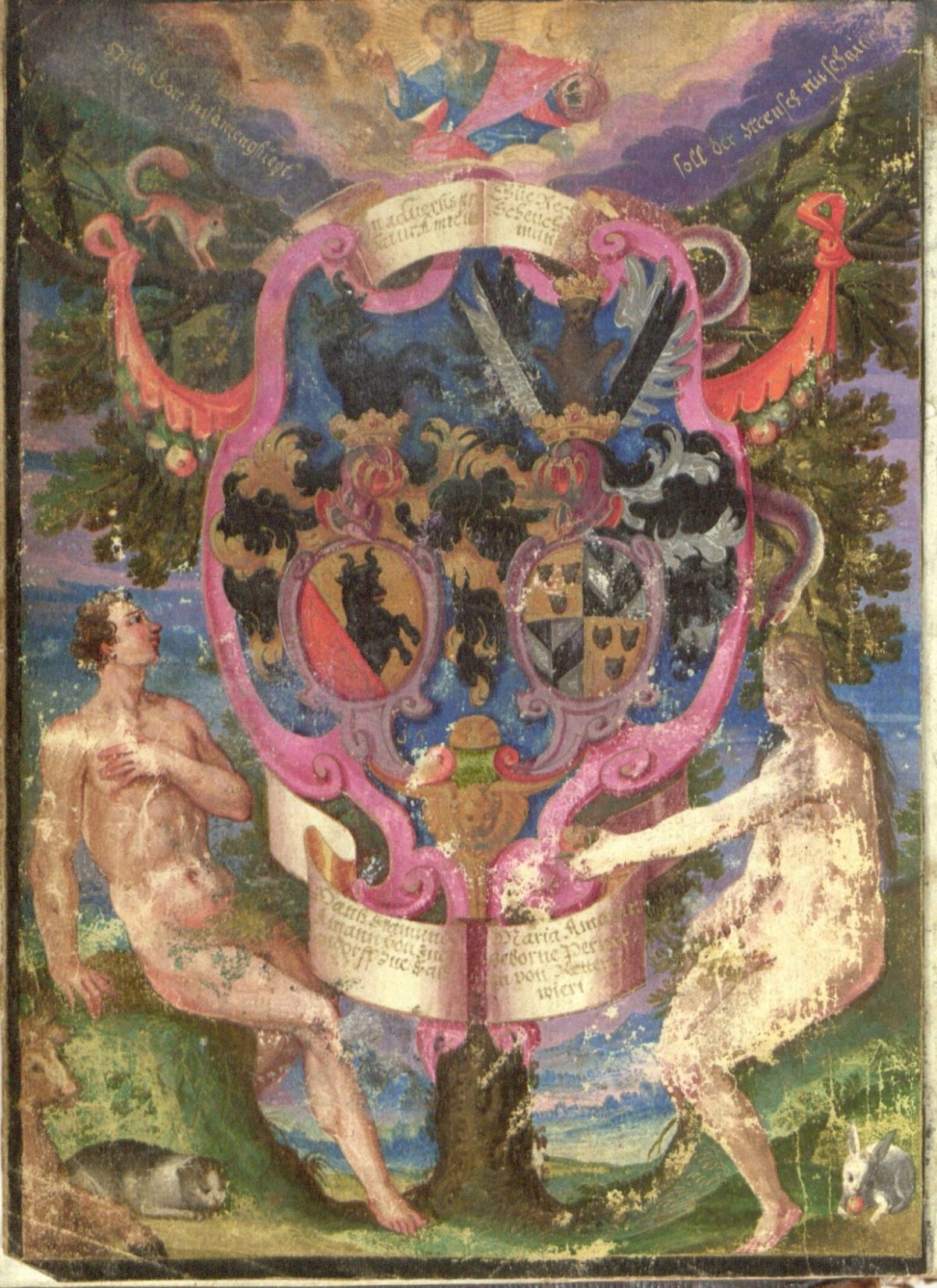

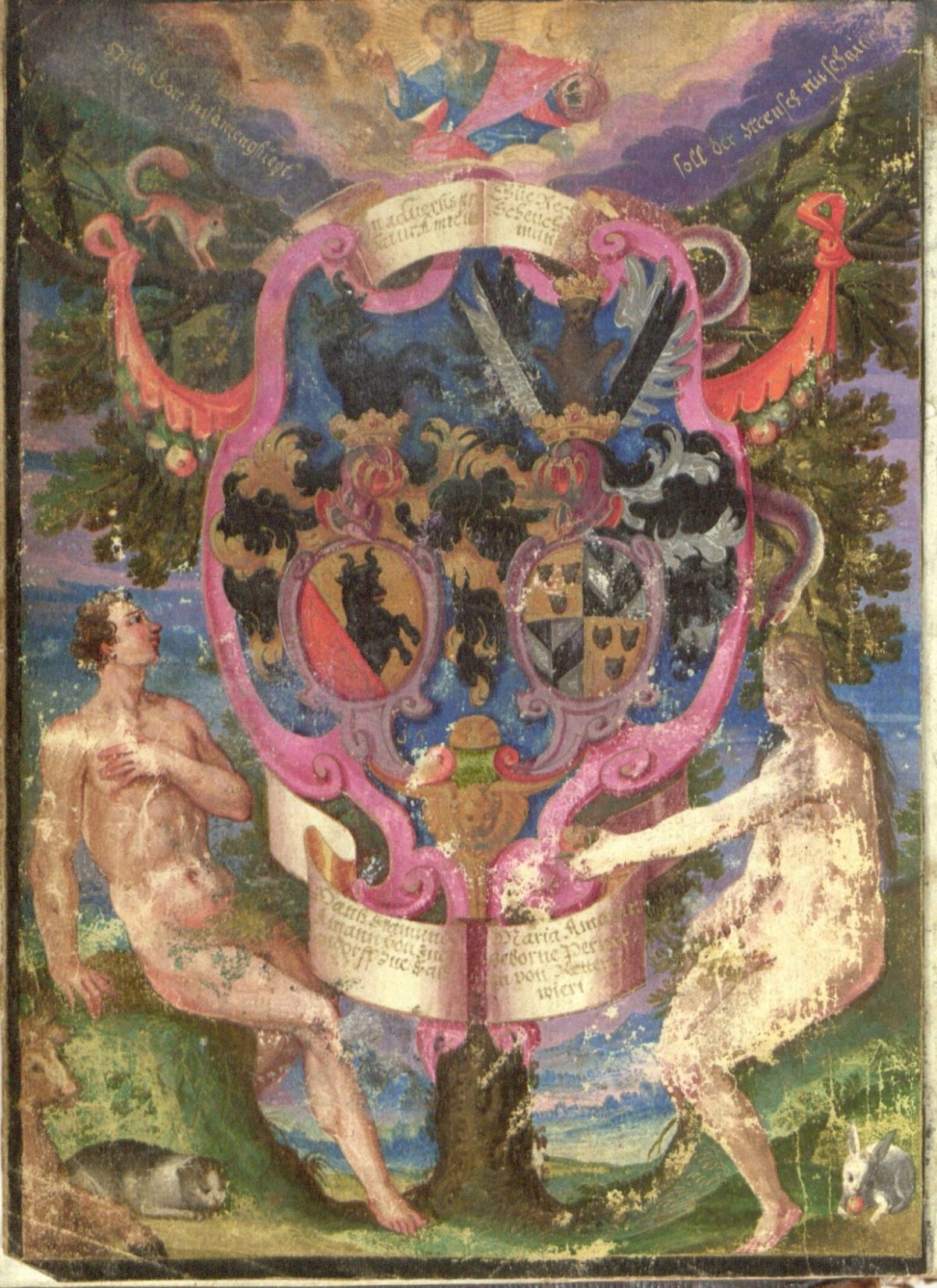

Stammbuch Aman/Abb 1/Der Eintrag für das Besitzerehepaar des Stammbuches Hans Sigmund Aman und Maria Perner © Salzburger Landesarchiv

Im Jahr 2010 gelang es dem Salzburger Landesarchiv mit Unterstützung des Komitees für Salzburger Kulturgüter eine ausgesprochene Rarität aus bayerischen Privatbesitz zu erwerben. Es handelt sich um das Stammbuch der Familie Aman von Judendorf und Saal. Dieses Stammbuch wurde über ein halbes Jahrhundert kontinuierlich geführt und enthält über 125 Einträge, in welchen sich die Verwandten und Freunde der Besitzer verewigten. Neben dem kunsthistorischen Wert ist dieses Stammbuch eine ausgesprochen wertvolle Geschichtsquelle, die einen erstklassigen Einblick in die familiären und sozialen Beziehungen einer kleinadeligen Pinzgauer Familie des beginnenden 17. Jahrhunderts bietet.

„Stammbuch der Familie Aman von Judendorf und Saal“ weiterlesen