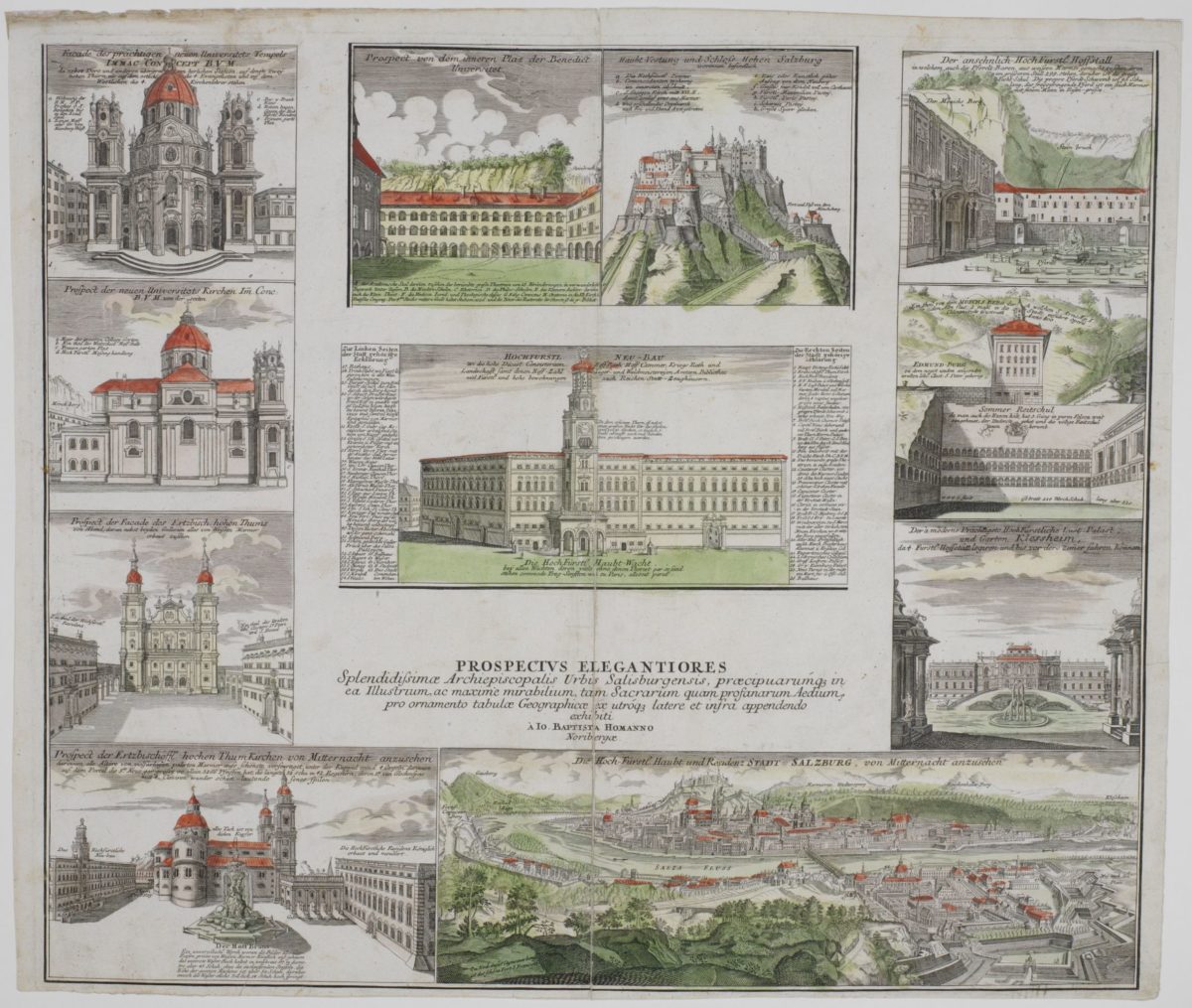

Der „PROSPECTVS ELEGANTIORES …“ ist eine Seite des Homann’schen „Städt-Atlas oder: Schauplatz berühmter Städte, Vestungen, Prospeckte, Gegenden, Grundrisse, Belagerungen, etc:“ der in Nürnberg ab 1707 in mehreren Auflagen erschien. Das Blatt zeigt neben einer Gesamtansicht der Stadt vom Kapuzinerberg, je zwei Ansichten der Universitätskirche und des Domes, den Innenhof der Universität, die Festung, das Glockenspiel, die Pferdeschwemme und die Felsenreitschule sowie eine Ansicht von Schloss Klessheim mit verschiedenen Beschreibungen.

Kategorie: Allgemein

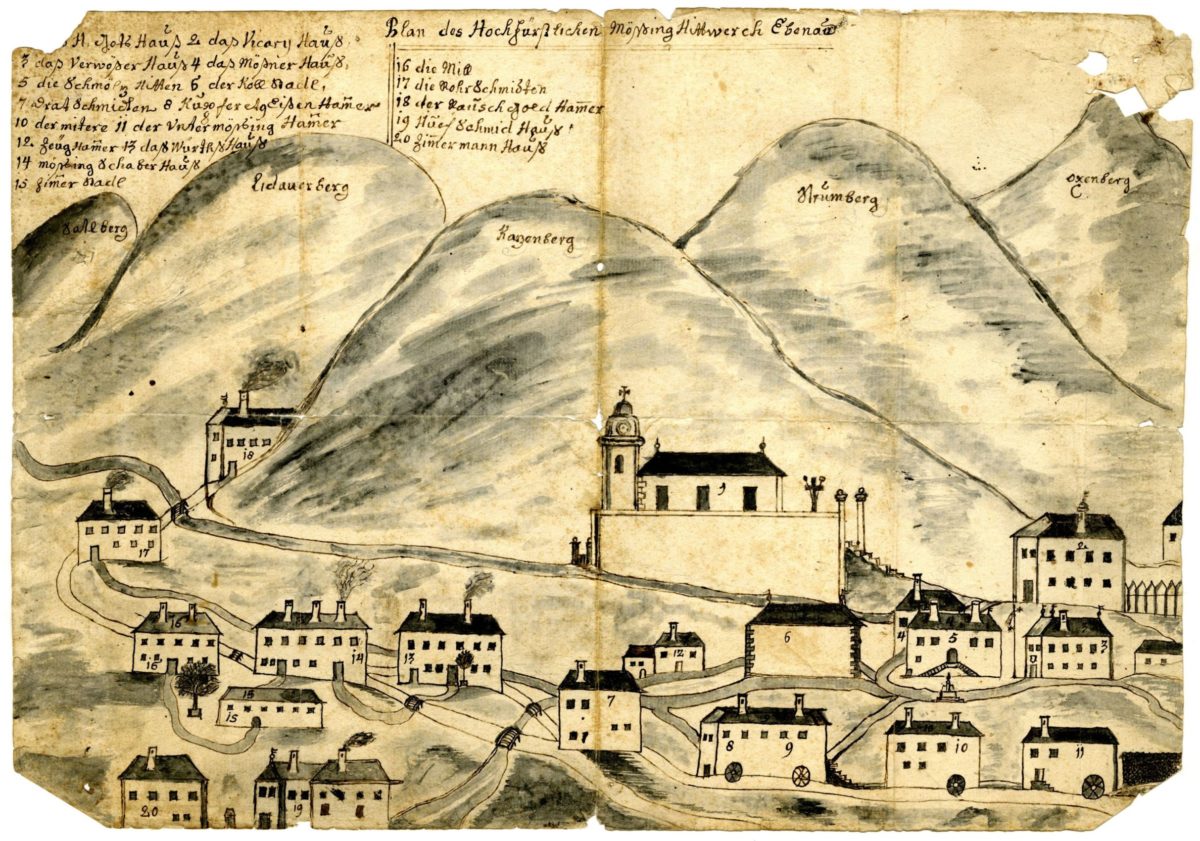

Das Messingwerk und der Eisenhammer von Ebenau

Die Ansicht um das Jahr 1727 zeigt das ehemalige Messingwerk und den Eisenhammer von Ebenau zur Zeit seiner wirtschaftlichen Blüte. Diese Werks- und Wohnsiedlung bestand damals aus: 1: Gotteshaus, 2: das Vikarhaus, 3: das Verweserhaus, 4: das Mesnerhaus, 5: die Schmelze, 6: der Kohlenstadel, 7: die Drahtschmiede, 8: Kupferhammer, 9: Eisenhammer, 10: der mittlere Messinghammer, 11: der untere Messinghammer, 12: der Zeughammer, 13: das Wirtshaus, 14: das Messingschaberhaus; 15, der Zimmererstadel, 16: die Mühle, 17: die Rohrschmiede, 18: der Rauschgoldhammer, 19: das Hufschmiedhaus, 20: das Zimmermannshaus. Noch heute der Ortskern von Ebenau auf diese alte Industriesiedlung zurück.

1585 wurden hier von der Handelsfamilie Stainhauser ein Messingwerk und eine Drahtmühle gegründet. 1622 wurde das Industrieunternehmen vom Salzburger Landesherrn Erzbischof Paris Lodron gekauft und ausgebaut.

In den Jahren 1650 bis 1740 entwickelte sich neben der Salzgewinnung am Dürrnberg diese Messingindustrie in Ebenau und in Oberalm, wo sich ein weiteres Werk befand, zur wichtigsten Einnahmequelle des Erzstiftes Salzburg. Obwohl die Rohstoffe vornehmlich aus dem Ausland kostspielig importiert werden mussten, nahmen die in Ebenau erzeugten Halbfabrikate eine Vorrangstellung am ausländischen Markt ein. Ebenau war auch das Zentrum der Waffenerzeugung im Erzstift Salzburg. Über drei Generationen, von 1636 bis in die 1690er Jahre, fertigte hier die berühmte aus dem thüringischen Suhl stammende Waffenschmiedefamilie Klett ihre qualitätsvollen Erzeugnisse an. Handelsbeschränkungen durch die Nachbarstaaten und Unrentabilität in der Erzeugung führten aber langfristig zum Niedergang der Metallverarbeitung in Ebenau. 1844 wurde die Messinghütte, 1875 auch der Kupfer- und Eisenhammer geschlossen.

„Das Messingwerk und der Eisenhammer von Ebenau“ weiterlesen

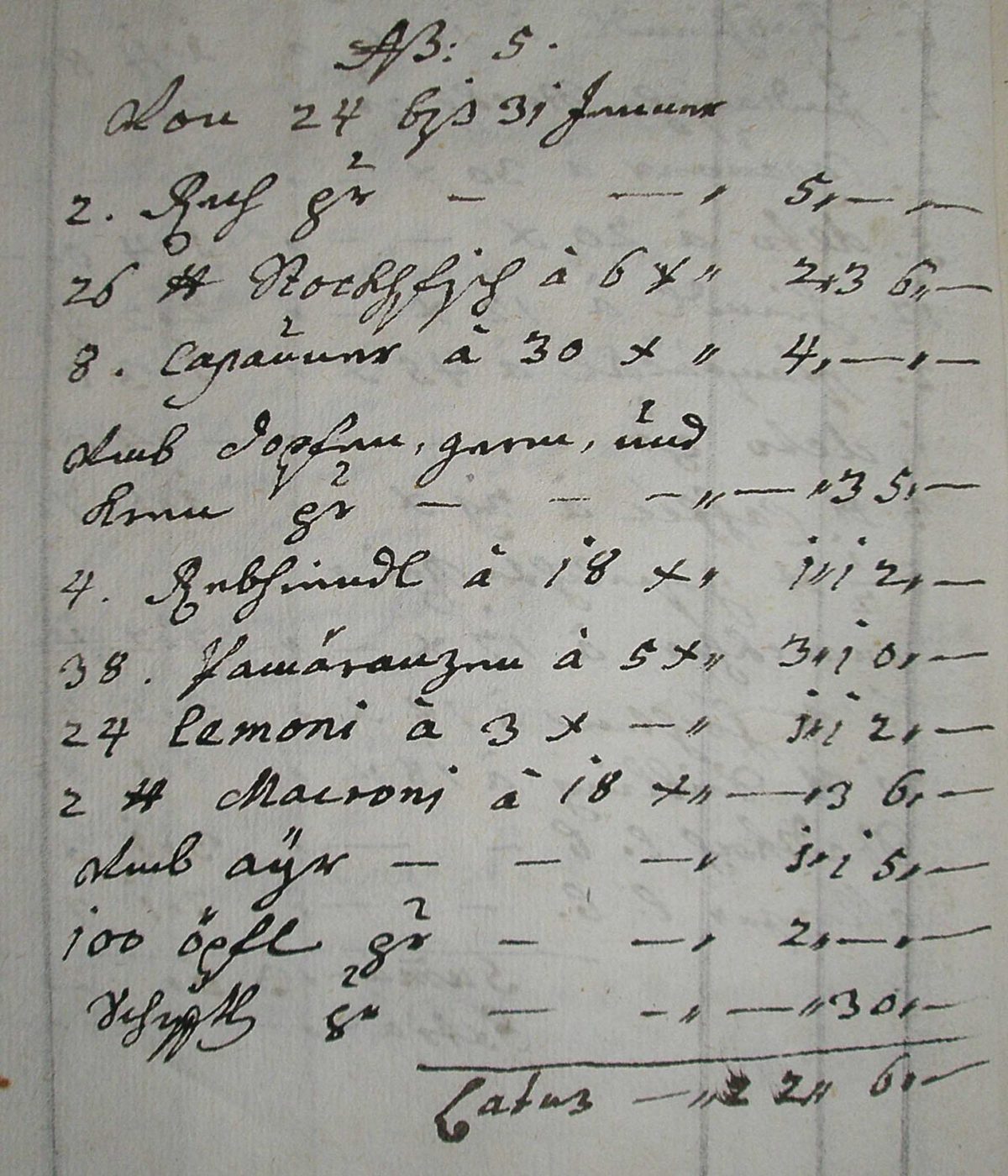

Speisebuch 1728

Bitte zu Tisch! Will man wissen, wie unter Abt Placidus Mayrhauser (reg. 1704–1741) in St. Peter gespeist und getafelt wurde, lohnt ein Blick in das vorliegende Speisebuch. Ob magere Fastenspeise oder üppige Festtagskost, für jeden Geschmack findet sich etwas. Und obwohl in dieser Quelle keine Rezepte preisgegeben werden, so kann man sich anhand der erwähnten Lebensmittel und Zubereitungsarten doch ein gutes Bild von der klösterlichen Tafel machen.

„Speisebuch 1728“ weiterlesen

Das Testament der Maria Theresia Zechner

Maria Theresia Zechner, die Tochter einer angesehenen und wohlhabenden Halleiner Bürgerfamilie, begründete in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts den Orden der Halleiner Schwestern Franziskanerinnen (früher: Halleiner Schulschwestern). Die Halleiner (Schul-)Schwestern sind der einzige Orden, der auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Salzburg entstand und bis in die Gegenwart aktiv ist.

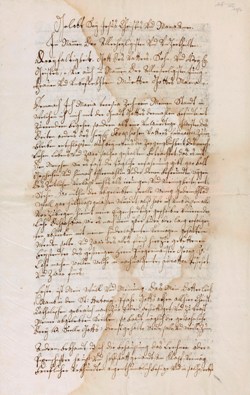

Emigrationspatent vom 31. Oktober 1731

Das Emigrationspatent wurde am 31. Oktober 1731 vom Verfasser dieses Patents, Hofkanzler Hieronymus Cristani von Rall, und von Erzbischof Leopold Anton Eleutherius von Firmian eigenhändig unterzeichnet. Der Salzburger Erzbischof erließ darin den Befehl, dass alle Untertanen, die sich zum evangelischen Glauben bekennen, aus dem Erzstift Salzburg auszuwandern haben. Erst nach der militärischen Sicherung des Landes, da Aufstände befürchtet wurden, wurde das Patent am 11. November 1731, am Tag des Steuertermines zu Martini, in allen Kirchen verkündet und an öffentlichen Plätzen angeschlagen. Im darauffolgenden Winter bis Ende des Sommers 1732 verließen ca. 20.000 Salzburger aus Glaubensgründen ihre Heimat. Die meisten fanden in Ostpreußen ein neues Zuhause. Ein kleiner Teil der Emigranten wanderte nach Holland bzw. nach Georgia in Amerika aus.

Brief Maria Theresias an den Salzburger Domherrn Vigil August von Firmian

Anlässlich des 300. Geburtstags von Maria Theresia stellt das Archiv der Erzabtei St. Peter ein neu entdecktes Autograf der Regentin vor.

„Brief Maria Theresias an den Salzburger Domherrn Vigil August von Firmian“ weiterlesen

Das Mechanische Theater in Hellbrunn

Das Mechanische Theater, Teil der Wasserspiele im Schlosspark Hellbrunn, wurde in den Jahren 1748 bis 1752 unter Fürsterzbischof Andreas Jakob Graf Dietrichstein erbaut. Es stellt das einzige Bauwerk dar, das nach dem Tod von Erzbischof Markus Sittikus (+ 1619), der Schloss und Gärten errichten ließ, der Anlage von Hellbrunn hinzugefügt wurde. Planung und Bauleitung des einzigartigen, wassermechanisch betriebenen Figurentheaters gehen auf Lorenz Rosenegger (1708-1766) zurück, der als Rechnungsbeamter beim Salzbergwerk Dürrnberg in erzbischöflichen Diensten stand. Unter den Klängen eines Orgelautomaten entsteht vor den Augen des Betrachters eine lebendige Stadtszene aus dem 18. Jahrhundert mit der Fülle ihrer Bevölkerungs- und Berufsgruppen. Für die beweglichen Figuren, von denen bis heute mehr als 130 erhalten sind und die so wie das gesamte Bauwerk in jüngster Zeit generalrestauriert wurden, standen Rosenegger Holzschnitzer zur Seite. Die Einstimmung der Orgelwalze übernahmen Johann Ernst Eberlin und Rochus Egedacher.

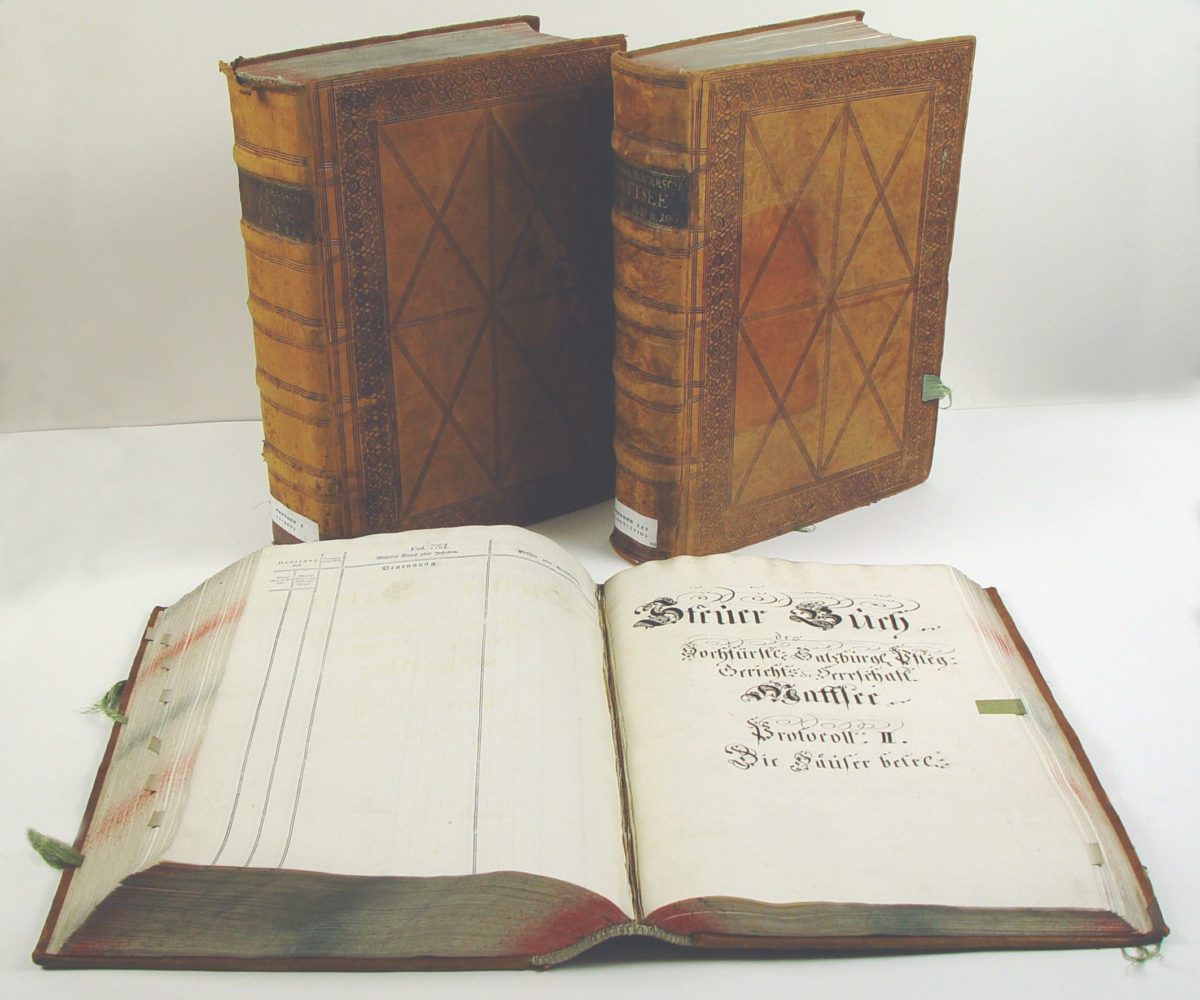

Hieronymuskataster

Das nach EB Hieronymus Colloredo benannte Katasterwerk entstand zwischen 1776 und 1779. Mit ihm gelang erstmals eine von der Grundherrschaft unabhängige „Regulierung des Steuerwesens“ außerhalb des Wirkungsbereiches der Urbarverwaltung. Der Kataster gliedert sich in die einzelnen Pfleggerichte mit ihren regionalen Unterabteilungen und erfasst alle Realitäten und bestimmte Gewerbekonzessionen, geteilt in Real- und Personalgewerbe. Nachdem die Steuer-Superrevision Ende 1778 abgeschlossen war, beauftragte man die Gerichtsbeamten mit der Anlage von „Steuerbüchern“. Der Großteil erhielt mit ihrer Ratifizierung am 3. November 1779 Rechtsgültigkeit. Im Salzburger Landesarchiv befinden sich heute nur noch die 80 Bände der „Steuerbücher“ jener Gerichte, die nach 1816 bei Salzburg verblieben. Die übrigen für die ehemals salzburgischen Pfleggerichte westlich von Saalach und Salzach werden im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München aufbewahrt. Die „Konzeptbände“ (83 Bände) als Grundlagen für die Berechnung der Höhe der Steuer sind im Salzburger Landesarchiv vollständig erhalten und umfassen auch jene Gebiete, die heute zu Bayern gehören. Als Ergänzung und Grundlage zum Kataster sollte ein Kartenwerk entstehen. Die 1775 begonnenen Vermessungsarbeiten kamen jedoch wegen Geld- und Personalmangel über Probeaufnahmen im Pfleggericht Staufenegg und Laufen nicht hinaus.

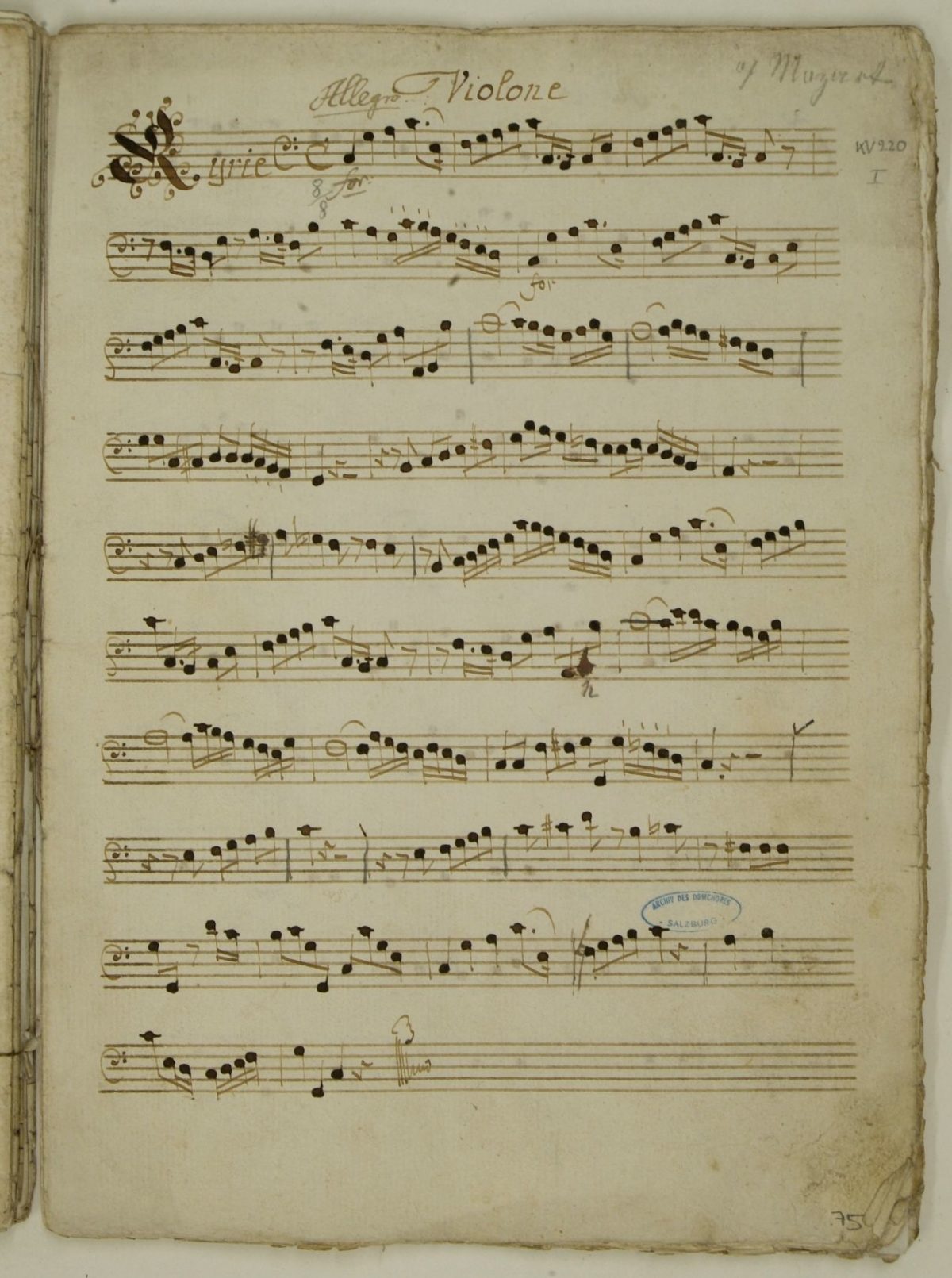

Missa brevis et solemnis in C-Dur (Spatzenmesse, KV 220/196b)

Weil die autographe Partitur der Spatzenmesse (KV 220) spätestens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts verschollen ist, stellt jener von Wolfgang Amadeus Mozart korrigierte und mit Eintragungen versehene Stimmensatz, der sich im Salzburger Dommusikarchiv des Archivs der Erzdiözese Salzburg erhalten hat, die wichtigste Quelle für diese berühmte Messe dar.

„Missa brevis et solemnis in C-Dur (Spatzenmesse, KV 220/196b)“ weiterlesen

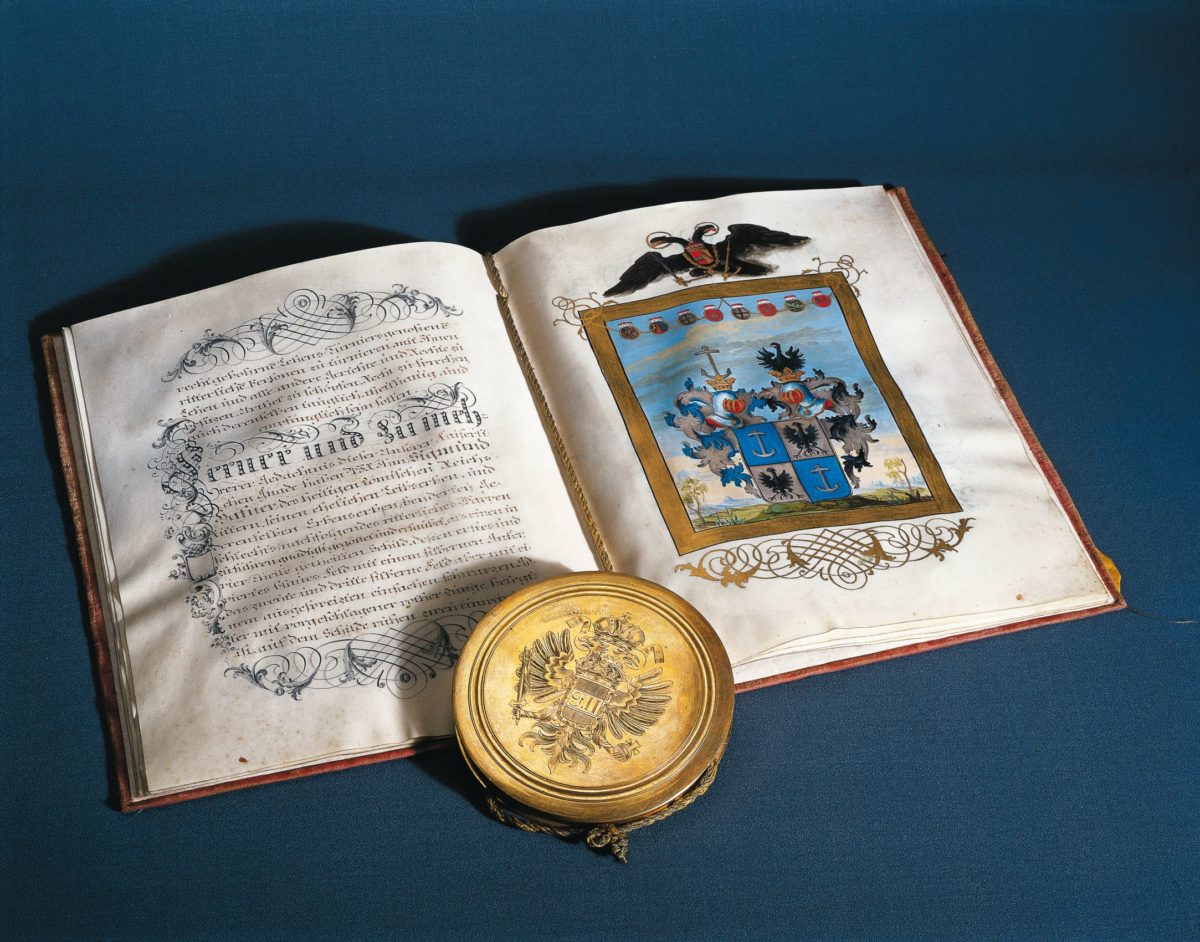

Adelsbrief für Sigmund Haffner (Hafner) d. J.

1782 wurde der Salzburger Großhändler Sigmund Haffner der Jüngerer in den Reichsritterstand mit dem Prädikat „Edler von Innbachhaussen“ erhoben. Aus diesem Anlass komponierte Wolfgang Amade Mozart die Haffner Symphonie (KV 385).

„Adelsbrief für Sigmund Haffner (Hafner) d. J.“ weiterlesen