© Altenmarkter Heimatmuseen Hoamathaus & Dechantshoftenne, Inv.-Nr. 1529

Nicht nur in der Armee trug man früher eine Uniform. Die k.k. Beamten Österreichs hatten ebenfalls seit Beginn des 19. Jahrhunderts eigene Uniformen. Je höher ein Beamter gestellt war, desto mehr war die Uniform geschmückt. Im Museum in Altenmarkt hat eine festliche Beamtenuniform aus dem Besitz von Josef Maria Graf von Plaz (1857-1939) bis heute überdauert.

„Gala-Uniform eines österreichischen Beamten aus dem 19. Jahrhundert“ weiterlesen

© Pongauer Heimatmuseen, Inv.-Nr. 1425

Eine Primiz, die erste feierliche Messfeier eines Neupriesters, wurde bis ins 20. Jahrhundert – als Fest für die gesamte Pfarrgemeinde – ähnlich wie eine Hochzeit gefeiert. Der Neupriester zog von seinem Elternhaus in einer Prozession zur Kirche. Eine weiß gekleidete Primizbraut – meist die kleine Schwester oder eine Verwandte des Primizianten – trug auf einem edlen Kissen die Primizkrone, die dann neben dem Messbuch abgelegt wurde. Zur Erinnerung und als Standeszeichen bewahrte der Priester seine Primizkrone meist sein Leben lang auf.

„Das katholische Symbol einer Primizkrone“ weiterlesen

Der Gollinger Wasserfall von Eduard Gehbe

Der kontinuierliche Ausbau der Bahnstrecken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erleichterte das Reisen und brachte die ersten Touristen ins Land. Für den Adel und das gehobene Bürgertum galt es als chic, auch längere Aufenthalte am Land zu verbringen – damals liebevoll als „Sommerfrische“ bezeichnet. Naturschönheiten und Touristenattraktionen wurden erschlossen, eine gezielte Werbung setzte ein, um den „Fremdenverkehr“ zu fördern. Die ersten Ansichtskarten und Prospekte entstanden. In der Bildenden Kunst war es vor allem die Münchner Schule, die sich in besonderer Weise der Landschaftsmalerei mit Ansichten verschiedenster Sehenswürdigkeiten widmete.

„Der Gollinger Wasserfall“ weiterlesen

Porträtfotografie von Pater Gabriel Pacholik um 1872

Anlässlich seines Namenstages wird dem Benediktinerpater Gabriel Pacholik von seinen Mitbrüdern, allen voran Pater Michael Zirwik, ein Brief in italienischer Sprache zugesandt.

„Namenstagbrief an Pater Gabriel Pacholik“ weiterlesen

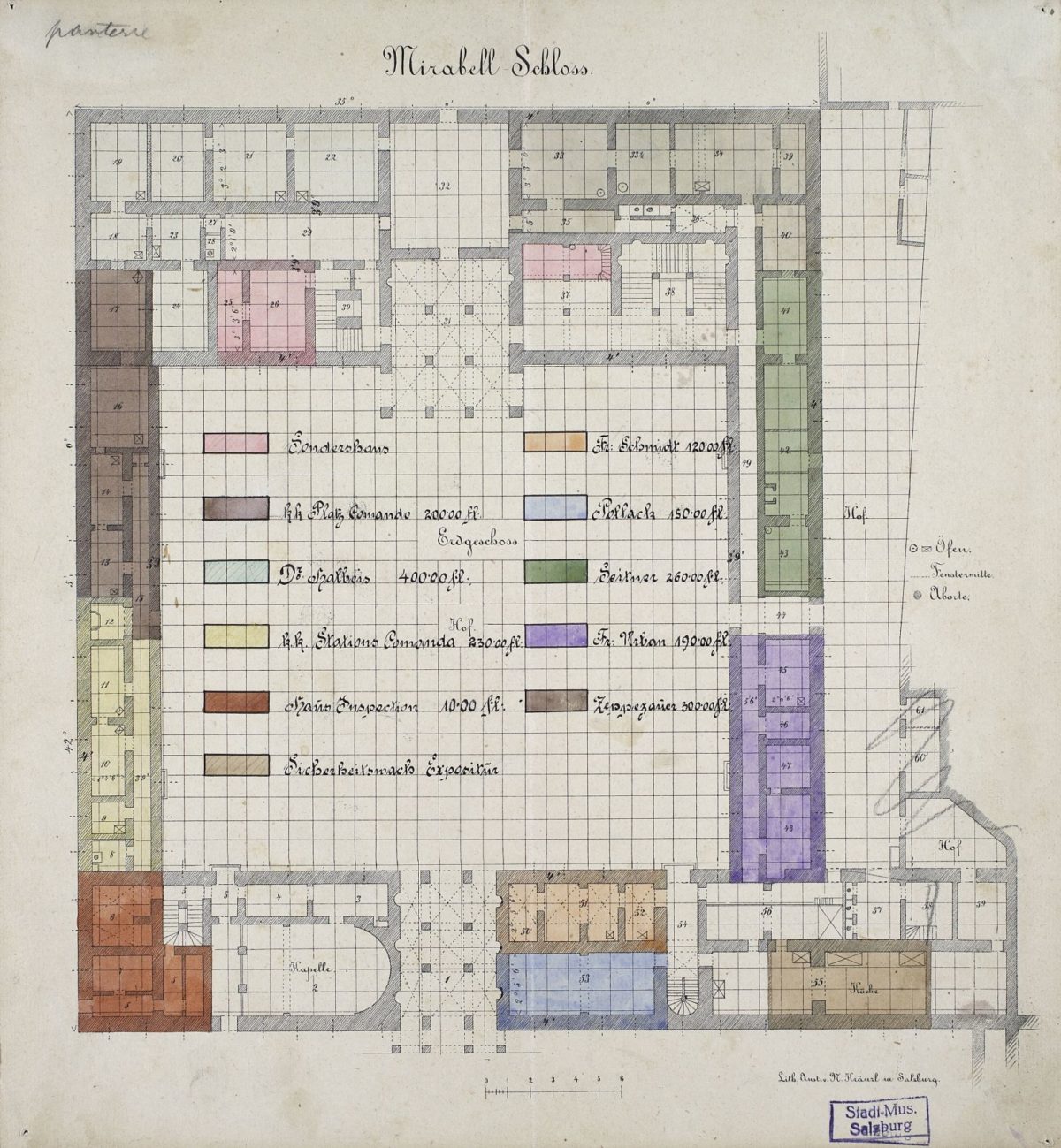

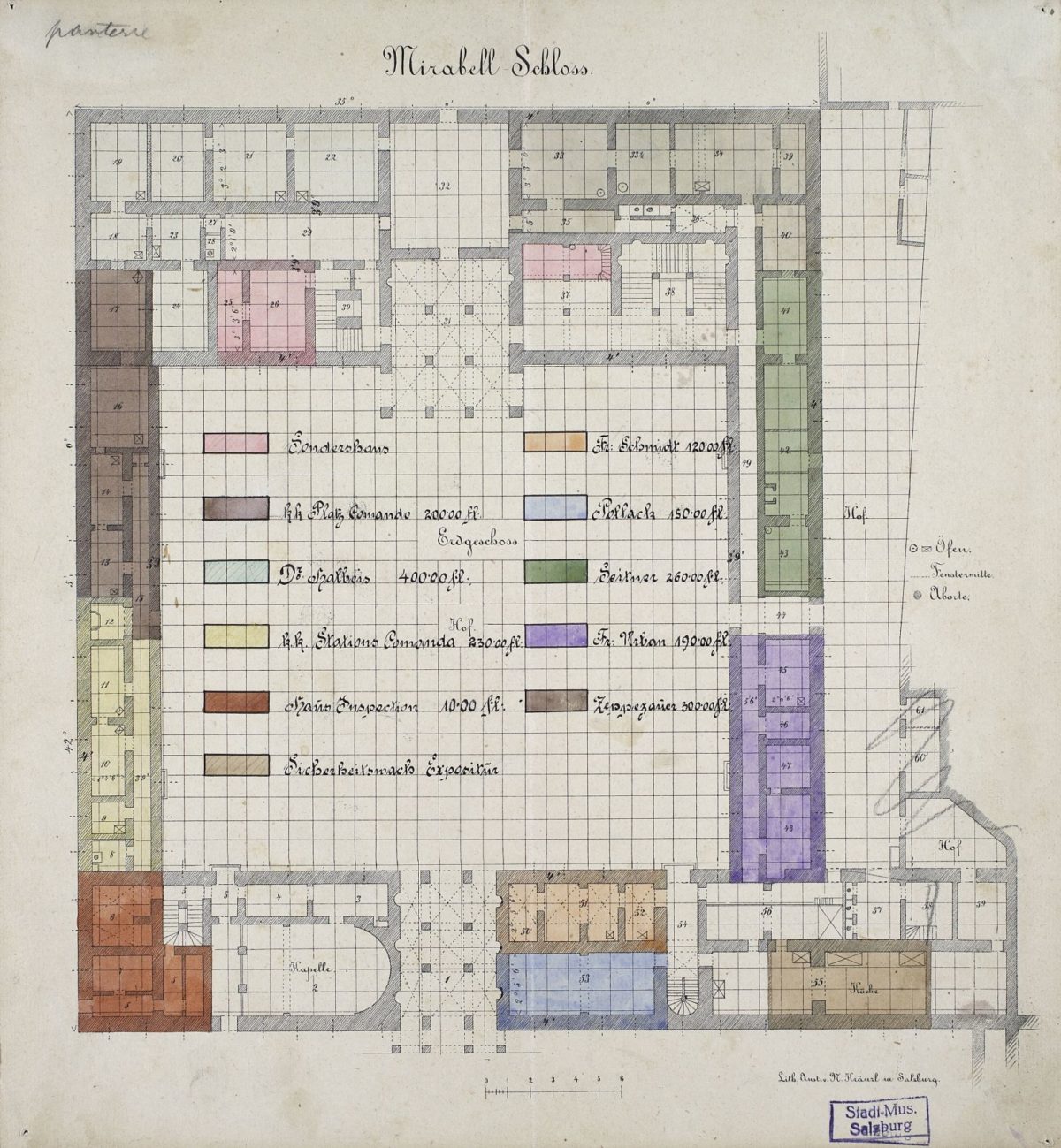

Grundriss Schloss Mirabell Erdgeschoss © Salzburg Museum

Das Schloss Mirabell wurde im Jahr 1870 von der Stadtgemeinde Salzburg gemeinsam mit zahlreichen anderen Immobilien vom k.k. Ärar angekauft. Vom Glanz vergangener Tage war allerdings nur mehr wenig übrig: Der große Stadtbrand am 30. April 1818 hatte das Gebäude arg in Mitleidenschaft gezogen und der Wiederaufbau bzw. die Sanierung sollte, auf Befehl von Kaiser Franz II. (I.) von Österreich (1768–1835), „mit der möglichsten Schonung für die Finanzen“ geschehen. Das Ergebnis dieses Sparkurses ist unter anderem die heutige schlichte Schlossfassade.

„„Mietskaserne“ Schloss Mirabell“ weiterlesen

Neutor von der Südseite (Lithographie) © Archiv der Erzdiözese Salzburg

Das dritte Blatt von Heft 1 aus „Die interessantesten Punkte von Salzburg, Tyrol und Salzkam[m]ergut. Getreu nach der Natur aufgenommen“ von 1837 zeigt das Neu- oder Sigmundtor in der Riedenburg. Die tonige Kreidelithographie von Josef Stießberger nach einer Vorlage von Georg Pezolt mit dem Titel „Das Neu- oder Siegmundsthor von Aussen“ präsentiert das von Johann Baptist Hagenauer geschaffene, plastisch reich ausgestaltete Portal.

„Das Neutor von der Südseite“ weiterlesen

Bild 1: Eingangsbereich zur Höhlenausstellung 1913 im Schloss Mirabell © Salzburg Museum

Im September 1913 wurden erstmals die Forschungsergebnisse der Salzburger Höhlenpioniere einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Nie zuvor wurde dieses Thema in solch ausführlicher und anschaulicher Art und Weise präsentiert. Im Bildarchiv des Salzburg Museum befinden sich einige wenige Fotodokumente, die diese Ausstellung dokumentieren.

„Eine große Höhlenausstellung im Schloss Mirabell“ weiterlesen

Portrait von Johann Sebastian Wisinger © Stiftsmuseum Mattsee

Johann Sebastian Wisinger war einer der bedeutendsten Dekane des Collegiatstifts Mattsee. In den dreiunddreißig Jahren seines Wirkens (1680 – 1713) initiierte der kunstsinnige Geistliche die barocke Umgestaltung des romanisch-gotischen Kirchenraums und stattete das Stift mit kostbarem Liturgischen Gerät, Gemälden und Reliquien aus. Das meiste davon finanzierte er aus eigenen Mitteln. Mattsee erlebte unter ihm eine besondere Blütezeit.

„Dekan Johann Sebastian Wisinger aus Mattsee“ weiterlesen

Bodenstein einer Kugelmühle © Marmormuseum Adnet

Während es heute im Land Salzburg nur mehr zwei mit Wasser betriebene Kugelmühlen gibt, war die Situation in der Blütezeit eine andere: Im 18. Jahrhundert produzierten rund 50 Betriebe mit über 500 Gängen (Kugelmühlen) bunte Marmorkugeln von unterschiedlicher Größe.

„Schleifstein einer Kugelmühle“ weiterlesen

Christuskopf © Marmormuseum Adnet

Bei der Sanierung/Umbau der Adneter Pfarrkirche im Jahr 1973 wurde unter der zweiten Emporestiege ein gotischer Schlussstein gefunden.

„Ein Christuskopf als Schlussstein“ weiterlesen