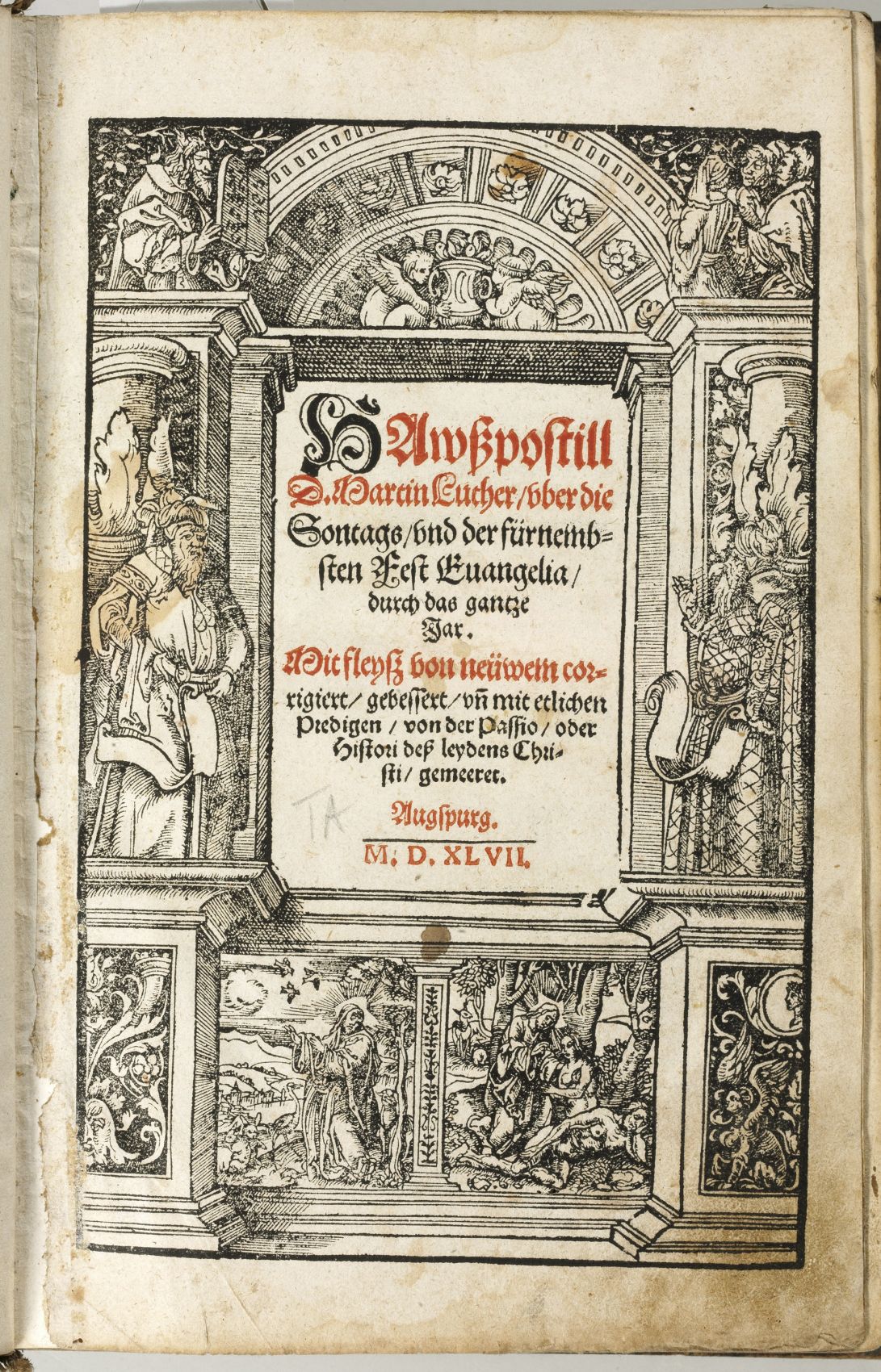

Das Lexikon für Theologie und Kirche schreibt in seiner 3. Aufl. (ab 1993) zur Hauspostille (Hawßpostill D. Martin Luther, vber die Sontags, vnd der fürnembsten Fest Euangelia, durch das gantze Jar . – Augsburg 1547): Ein Buchtyp, der den Perikopen-Zyklus eines Kirchenjahres und darauf bezogene Auslegungen enthält, meist in Gestalt einer Homilie. Die Verbindung von Bibelwort und Exegese „post illa textus verba“ (nach jenen Worten des Textes) repräsentiert das Prinzip der Wortverkündigung[1].

Kategorie: Allgemein

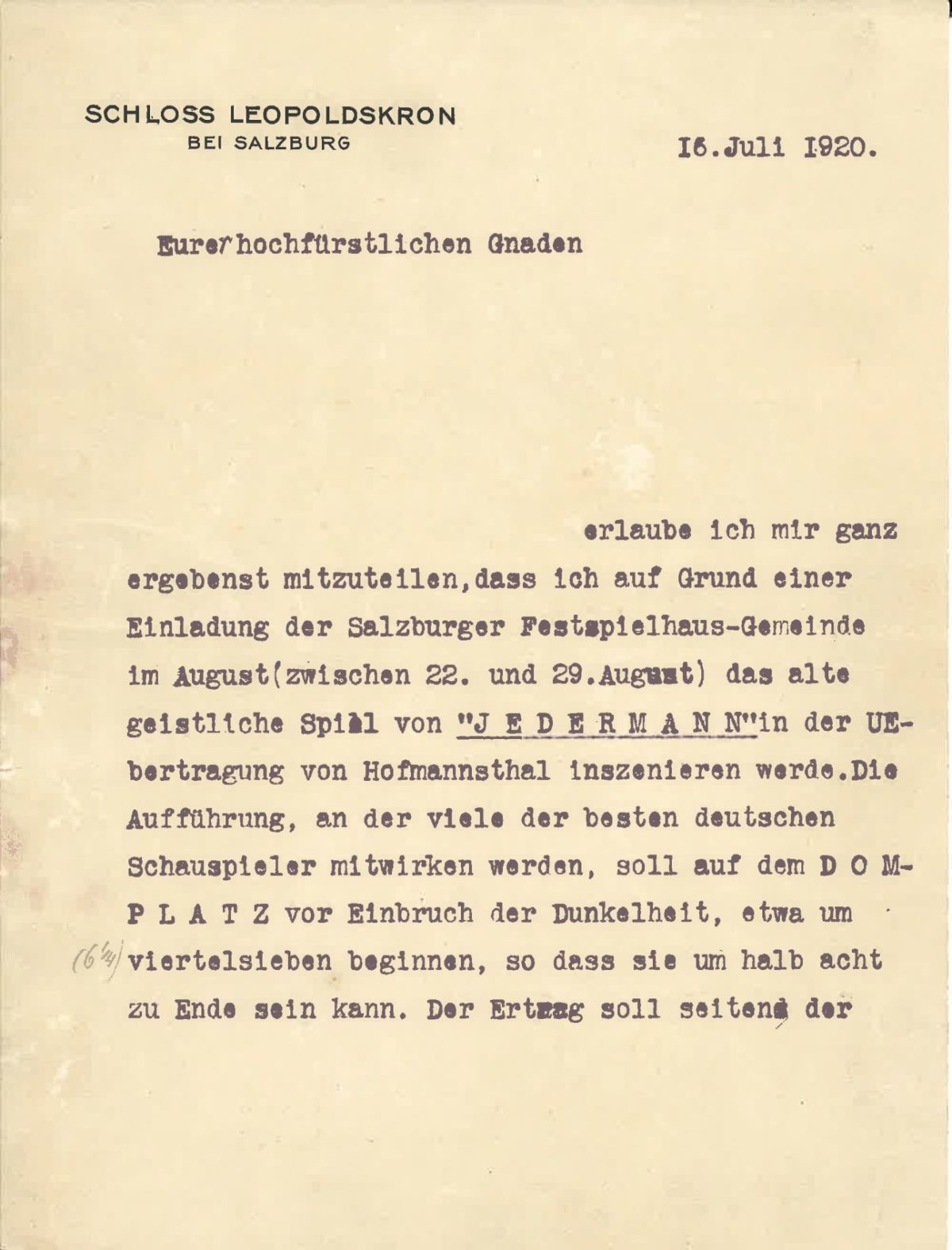

Brief Max Reinhardts an Fürsterzbischof Ignaz Rieder

Am 22. August 1920 fand die Premiere von Hugo von Hofmannsthals Theaterstück „Jedermann“ in der Inszenierung Max Reinhardts in Salzburg statt. In diesem Schreiben vom 16. Juli 1920 wandte sich Max Reinhardt an Fürsterzbischof Ignaz Rieder (1918–1934), um diesem den Plan für seine Inszenierung persönlich vorzustellen und für dessen Unterstützung zu danken.

„Brief Max Reinhardts an Fürsterzbischof Ignaz Rieder“ weiterlesen

Das römische Acheloosmosaik vom Mozartplatz

Bei der Errichtung des Mozartdenkmals am Mozartplatz in der Stadt Salzburg wurden im Jahr 1841 zwei römische Villen entdeckt. Bei den Ausgrabungen kamen auch mehrere prächtige Mosaikböden zum Vorschein. Neun dieser Platten sind auch heute noch erhalten.

„Das römische Acheloosmosaik vom Mozartplatz“ weiterlesen

Das römische Dionysos-Ariadne-Relief

An der Nordmauer der Michaelskirche waren zahlreiche Römersteine eingelassen. Einer dieser Steine ist das Dionysos-Ariadne-Relief. Das Relief von der Michaelskirche gehört zu den qualitätsvollsten Stücken der lokalen provinzialrömischen Kunst, die das Salzburg Museum besitzt.

„Das römische Dionysos-Ariadne-Relief“ weiterlesen

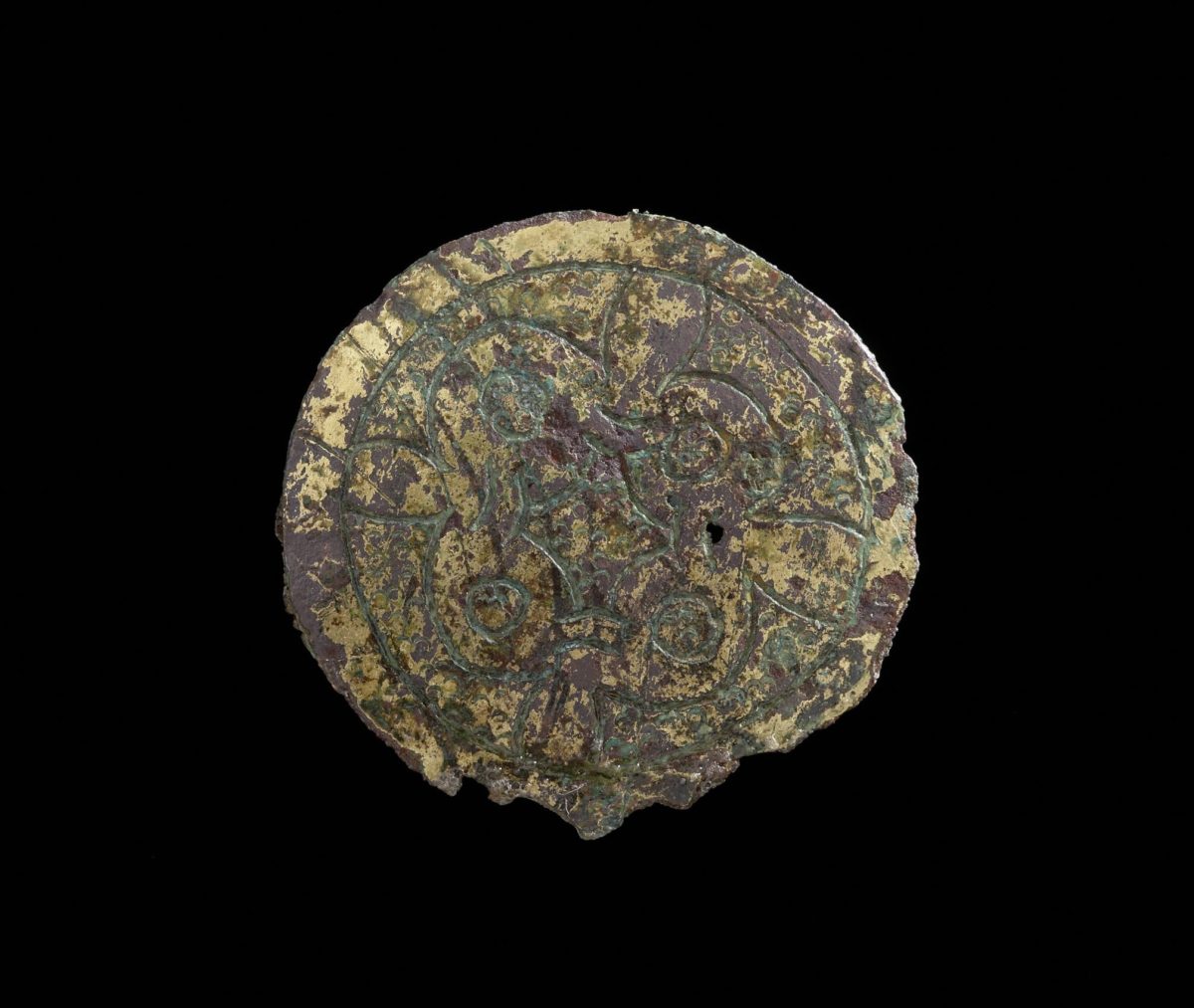

Eine frühmittelalterliche, vergoldete Scheibenfibel

Im Frühmittelalter (450-1024 n. Chr) beginnt die Formung dessen, was bis 1816 das Fürsterzbistum Salzburg sein sollte. 2003-2004 wurde ein Gräberbereich im Hof des Kardinal -Schwarzenberg-Hauses ausgegraben, der vermutlich zum Umfeld der im Zentrum der Genese stehenden kirchlichen Einrichtungen, Domkirche und Kloster St. Peter, gehörte. Bemerkenswert hinsichtlich der Ausstattung ist darin die aus der Endphase der Epoche stammende Bestattung eines jungen Mädchens, die als Trachtbestandteil eine scheibenförmige Gewandspange aus vergoldetem Buntmetall aufweist.

„Eine frühmittelalterliche, vergoldete Scheibenfibel“ weiterlesen

Der Helm vom Pass Lueg

Im Jahr 1838 entdeckte ein Maurer bei Sicherungsarbeiten im Steilgelände oberhalb des Pass Lueg über der heutigen Passstraße mehrere Gegenstände aus Bronze. Eines der Fundstücke war ein bronzezeitlicher Helm. Jahrzehnte später wurde der Helm zum Vorbild für ein Denkmal und ein Firmenlogo.

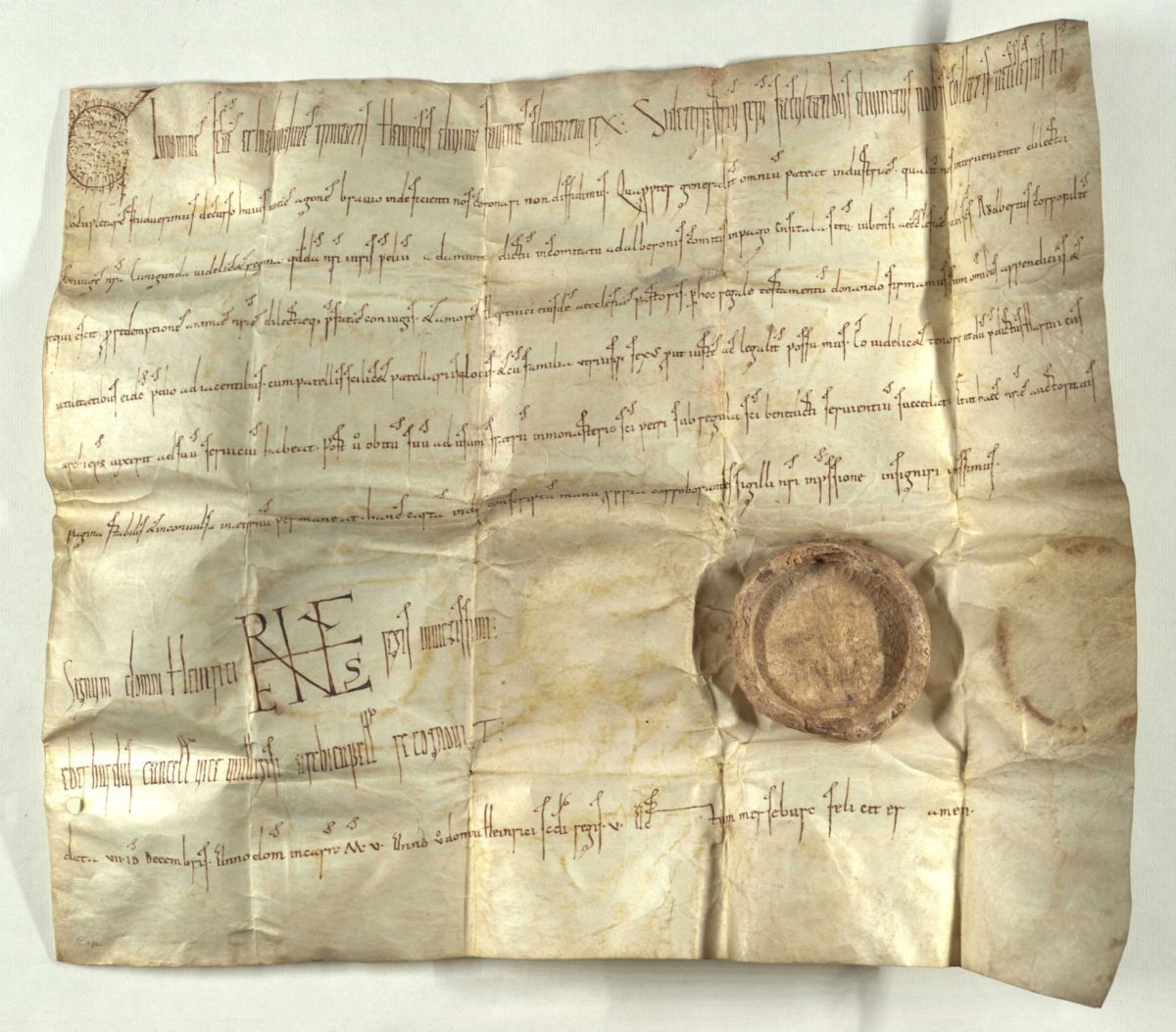

Schenkungsurkunde König Heinrichs II. über das Gut Admont im Ennstal

Ein Heiliger, ein Seliger und eine wertvolle Schenkung – die frühe Geschichte Admonts beginnt in einem prominenten Umfeld. Die Altehrwürdigkeit der Schenkungsurkunde von 1006 kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie Ausgangspunkt eines jahrzehntelangen Rechtsstreits war.

„Schenkungsurkunde König Heinrichs II. über das Gut Admont im Ennstal“ weiterlesen

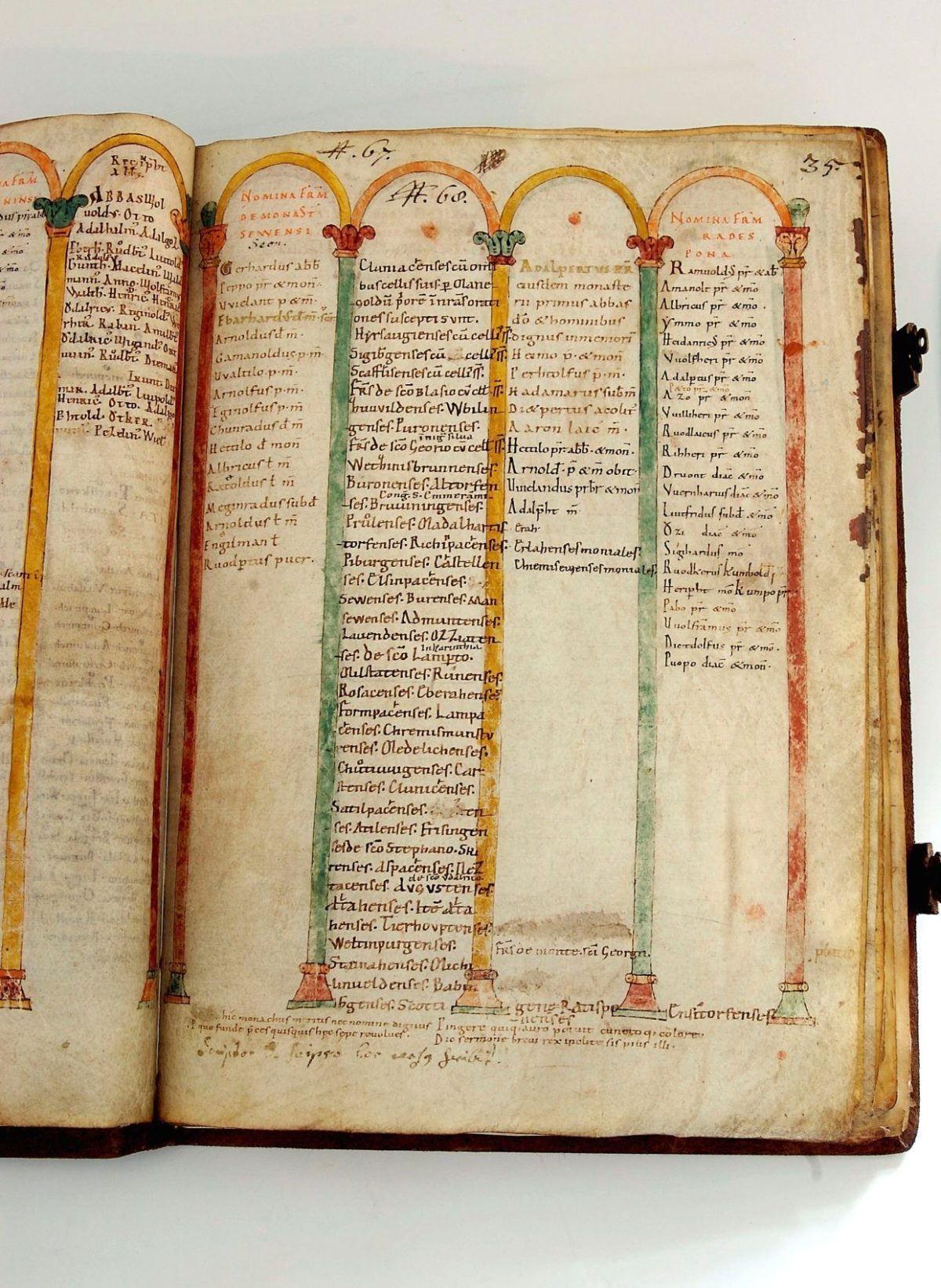

Verbrüderungsbuch von St. Peter in Salzburg

Das Verbrüderungsbuch von St. Peter wird auch als „ältestes Buch Österreichs“ bezeichnet. Die frühmittelalterliche Handschrift kann mittlerweile bequem über das Internet eingesehen werden. Es ist das erste und bislang einzige Salzburger Objekt, das in das Österreichische Dokumentenerbe der UNESCO Aufnahme gefunden hat.

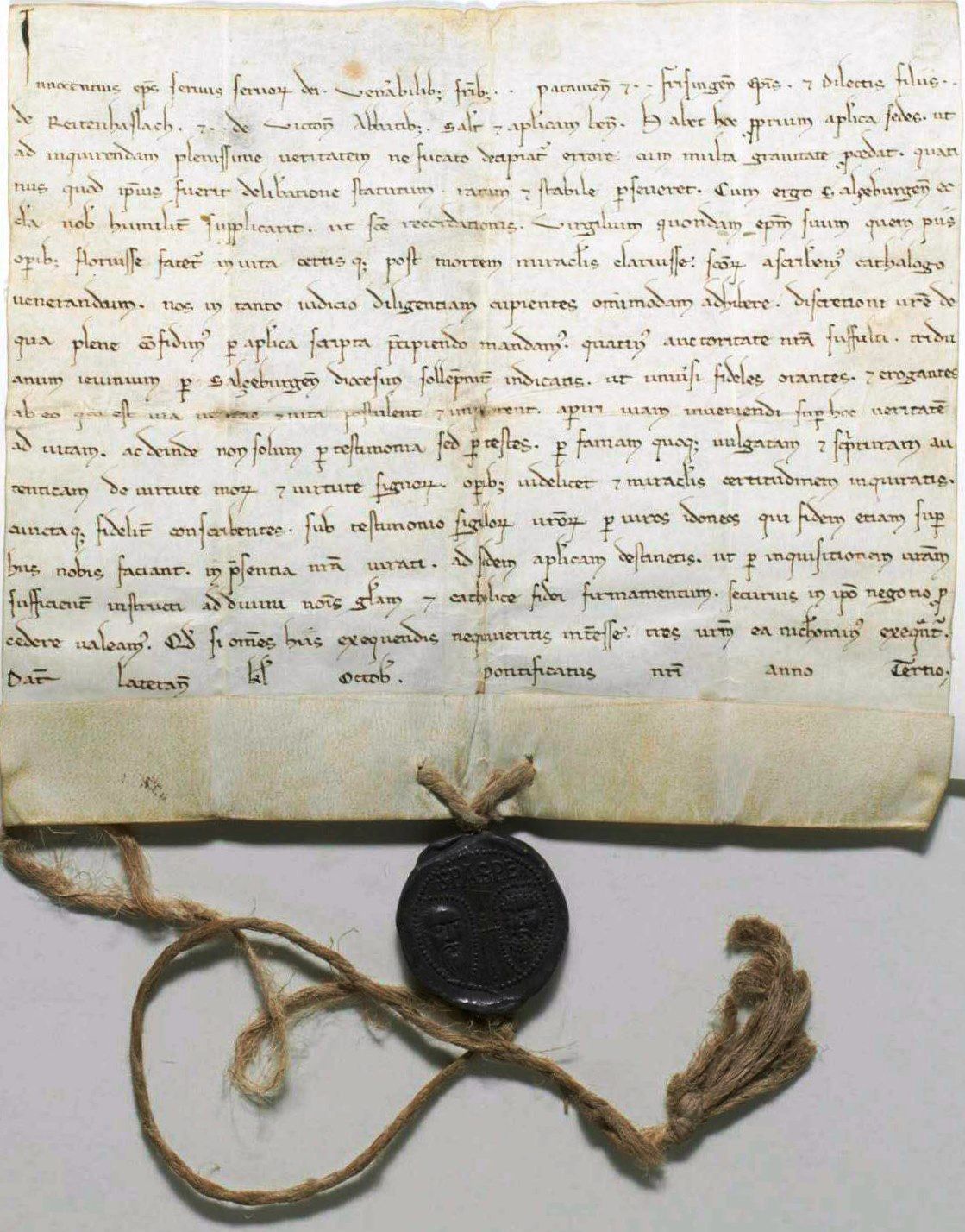

Die Heiligsprechung von Bischof Virgil

Am 24. September feiert das Land Salzburg jedes Jahr seine Landespatrone Rupert und Virgil. Seit dem Mittelalter wurde an diesem Tag Jahrmarkt gefeiert. Dabei ist die Prozession von der Erzabtei St. Peter in den Dom, bei der in besonderen Jahren die Reliquien von Virgil und Rupert mitgetragen werden, der kirchliche Höhepunkt. In Kriegs- und Seuchenjahren wurde kein Markt gehalten. 1896 hob der Salzburger Gemeinderat den Jahrmarkt auf. Seit 1976 wird der „Rupertikirtag“, das Domkirchweihfest, wieder jährlich in der Stadt Salzburg gefeiert.

Eine Heiligsprechung war ein komplexer Vorgang. In der Urkunde vom 1. Oktober 1200 beauftragt Papst Innozenz III. die Bischöfe Wolfker von Passau und Otto II. von Freising sowie die Äbte Conrad II. von Raitenhaslach und Baldewin von Viktring die Voruntersuchung zur Heiligsprechung des Bischofs Virgil von Salzburg einzuleiten.

„Die Heiligsprechung von Bischof Virgil“ weiterlesen

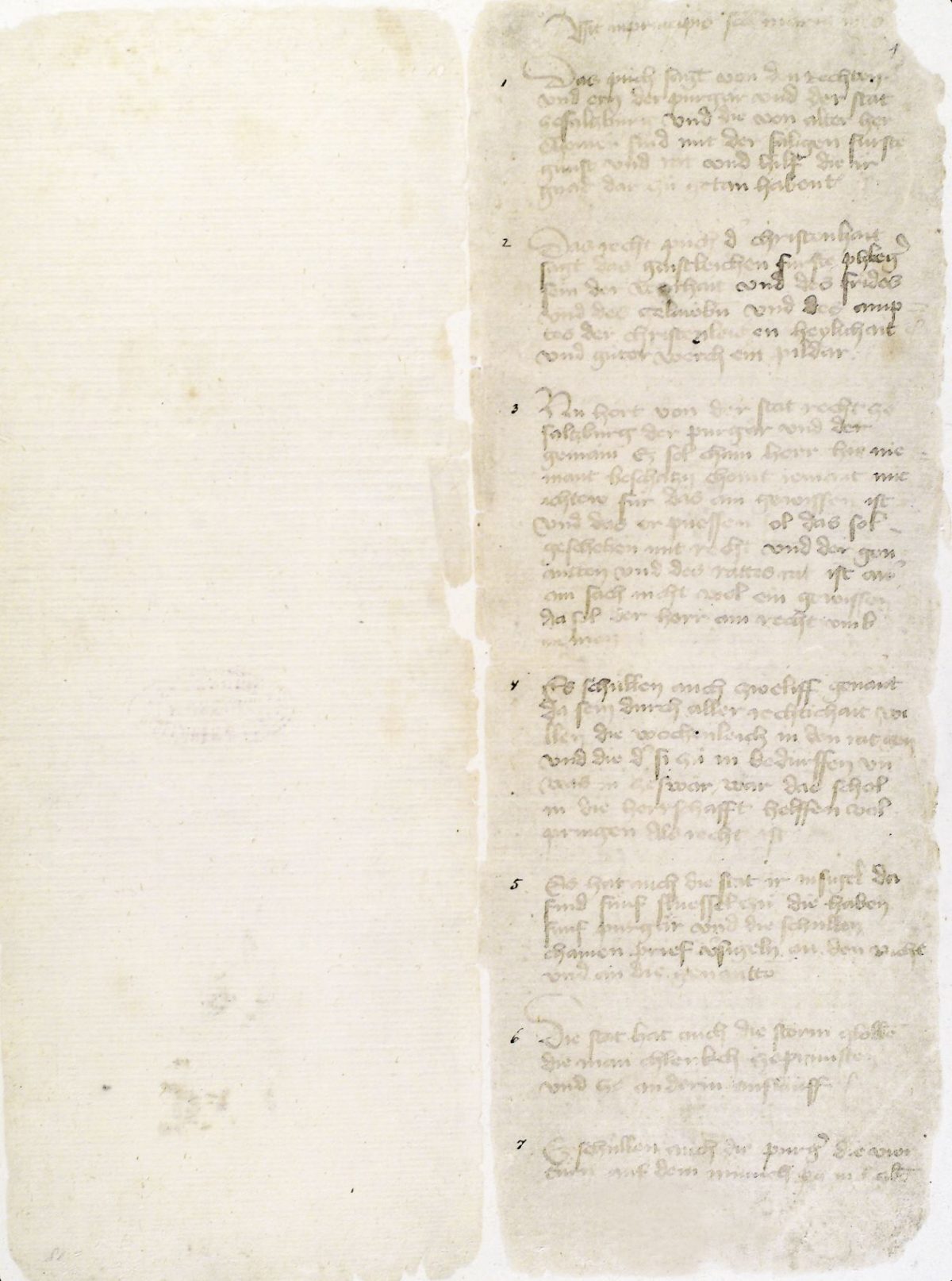

Salzburger Stadtrecht von 1368/71

Nach der Trennung des geistlichen Fürstentums vom Mutterland Bayern gelang es auch dem aufstrebenden Bürgertum, seine Rechte auszuweiten. Ausdruck dieses Emanzipationsprozesses ist das Stadtrecht aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, das in Form eines Weistums geltendes Gewohnheitsrecht kodifizierte und das Stadtrecht von 1287 ersetzte.

„Salzburger Stadtrecht von 1368/71“ weiterlesen